おとぎ話の新作『US』が、なぜこのようなスタイルにたどり着いたのか。その理由を有馬和樹(vo,g)と牛尾健太(g)に語ってもらおう。インタビューは、おとぎ話と親交が深く、今回のレコーディングにも立ち会った編集部の小林が担当した。

取材・文=小林弘昂 人物写真=星野俊

牛尾のギターは

フリー・フォークの感じがある。

──有馬和樹

『REALIZE』(2019年)でネオソウル×サイケデリック方面に行って、『BESIDE』(2021年)でまたロックに戻ってきたじゃないですか。それを経て、今作『US』はどういうアルバムにしようと考えていましたか?

有馬 自分の中で、バンドでやりたいことが『眺め』(2018年)で完結しちゃって。そのあと“今までやってなかったことを全部やってみようかな”と『REALIZE』を作ったんですよ。『REALIZE』は最初、配信だけでリリースしたんですけど、コアなおとぎ話を好きな人に喜んでもらえたし、“バンドでこういう曲作りはやめよう”と思っていた方法で作ったから、それが自分の自信につながったんですね。その経験を踏まえて、“同じやり方でめちゃくちゃポップなアルバムを作ろう”と思ったのが『US』です。

牛尾 『REALIZE』は個人的にけっこうエポックメイキング的なアルバムでしたね。それを経て有馬の作る曲が変わったので、今回の『US』ができたのは自然な流れかも。

昨年2月、有馬さんに僕の企画イベント(“TIME TO FUZZ”/新代田FEVER)に出演してもらった時、すでに「VIOLET」を弾き語りで演奏していました。

有馬 そう! あの時、このアルバムに入っている曲でできていたのは「VIOLET」くらいかな。カジヒデキさんのバック・バンドを堀江博久さんとやらせてもらった時に、2人の曲を演奏することがあって。彼らは僕が今まで使ったことのないコードで曲を作るから、それを自分なりに消化して「VIOLET」を作ったんですね。

カジさんの現場で4和音の使い方に影響を受けたということは、『REALIZE』のインタビュー(2020年8月号)でも話していました。

有馬 そうそう。それを普通にやっていた人たちが今でも生き残っているというか、音楽をやり続けられているんだなって感動して。あと、“自分が今まで見ていた世界とまったく違う世界があるんだな”と。“自分のバンドはこれしかやらない!”みたいな、なんとなく決めていることってあるじゃないですか? それを取っ払って、メンバーに合わせることなく自分の可能性をもっと引き出していかないと、40歳を過ぎて音楽をやっていくのがしんどくなってきて(笑)。それもあったのかもしれないです。

牛尾 これまで有馬が使ってこなかったコードを、最近は意識的に使っているのかなっていう感じがしていますね。スタジオで“これ、なんていうコード?”って話したりして、凄く面白い。

有馬 牛尾が“コピれない“って言ってましたから。

牛尾 そうそう。有馬からデモがきて、“どこ弾いてるのかわかんないんだけど”みたいな(笑)。

有馬 “これ教えて”って言われて、優越感に浸ってました。

やば(笑)。

牛尾 前まではポイント・ポイントで使うこともあったんですけど、今回のアルバムは全曲セブンスとかオン・コードとかで。コードの響きがムードにつながっていますね。

有馬 全曲難しいですから。

ロックだけをやってきた人が耳コピをするのは、かなり難しいと思いました。

有馬 かなり難しいと思う。でも簡単に聴こえますからね。

音数が少ないから簡単に聴こえるんでしょうね。

牛尾 それはあります。

有馬 音数、減らしたもんね。

『REALIZE』でも『BESIDE』でも短いフレーズをループさせるという手法を取った楽曲が多かったですけど、今回はそれがより顕著だなと思ったんですよ。

有馬 そうですね。

フレーズを削ぎ落とすということは、やはり意識していたんですか?

有馬 そこは凄く考えたかな。誰も聴いたことのないロックになっていると思います。おとぎ話の音楽って、“めちゃくちゃポップなのに、よくわからない”って感じなんですけど、それが一番出ているんじゃないかな。

レコーディング中に有馬さんがずっと“ブラジル”というワードを口にしていたじゃないですか。なぜ今回ブラジル音楽に惹かれたんでしょう?

有馬 スペインのペドロ・アルモドバルっていう人の映画を凄く観ていたんですよ。カエターノ・ヴェローゾが弾き語りをする作品(『トーク・トゥ・ハー』/2002年)があって、その世界観を思い出したりしていて。ジャケットも50年代のジャズっぽい感じにしたかったというのもあったし、なるべく音もアーシーに録りたかったんですね。ジャジィに録ろうとすると、こもっちゃうから。

なるほど。

有馬 70年代のブラジルの音源を聴くと、“どうしてこんなにモダンなの?”って感じるものが多いから、それを意識的にやっていました。このアルバムの楽曲のコード進行は、そういう風に響かせるようなギターとボーカルのバランスを考えています。マルコス・ヴァーリとかね。

やはりブラジルのアーティストの影響が大きいんですね。

有馬 だいぶありますよ。でも、あの頃のブラジルの音楽って誰がギターを弾いていたのかがわからないんです。上手いんだよな〜。スタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトのアルバム(『Getz/Gilberto』/1963年)も凄く聴いていました。

牛尾さんはブラジル音楽は?

牛尾 僕は全然。でも、マルコス・ヴァーリの『Previsão Do Tempo』(1973年)は凄く好きですよ。あれだけ好き。有馬が“ブラジル“と言っていて、意識はしましたけどね。

では、今回の楽曲にフレーズを付けるのは大変だったのでは?

牛尾 いや、そうでもないですね。有馬が“こういう感じで!“って言ったものを1回スタジオでやってみて、それを持ち帰って、また考えて擦り合わせていくみたいな。

有馬 今回、牛尾のギターは決め込んでない部分もあるので、フリー・フォークの感じがあるかな。

牛尾 たしかに。曲も“Aメロ→Bメロ→サビ”みたいな感じじゃないですし。事前にフレーズを作り込んで当てはめていくっていうのは、今回は全然やってないです。

レコーディング中はその場でフレーズを考えて、“それやってみよう!”みたいなことが多かったですよね。

有馬 そう!

牛尾 最近はそういうのが多くて。

有馬 主題みたいなギター・フレーズがあると、それを聴いたうえで“何が必要かな?”と、色を足していくんです。昔は全部録ったあとにマイナスしていったから、やることが100個あって、そこから50〜40個まで減らしていってたんですけど、今は2個くらい核のフレーズを決めて、そこから足すよね?

牛尾 そうだね。

有馬 真逆だったもん。

牛尾 だからレコーディングは楽しいですよ。

歪まないトーンを考えた時に、

やっぱりシングルコイルかなって。

──牛尾健太

今回、レコーディングは合計で6日間くらいかかりましたよね?

有馬 6日でしたけど、3ヵ月くらいにまたいじゃったので、僕としてはめちゃくちゃしんどかった(笑)。終わらないんですよね。

“じゃあ続きは2週間後で!”みたいな感じでしたもんね(笑)。

牛尾 その2週間が長い(笑)。

有馬 本当は毎日色んな音楽を聴きたいのに、増やしちゃうと“アレもコレも”になってくるから、レコーディング中は凄く我慢していました。

レコーディングではギターとボーカルがけっこうパンチインしていて、意外だなと思ったんですよ。それと全部弾かずに、ループのフレーズをコピペしていたり。

有馬 ループ・フレーズを切り貼りすると、そのほうが変な感じになるんですよね。全部歌って、全部弾いてなんとかしないといけない、っていうのからは解き放たれていて。ミックスをしてくれた人がthe perfect me(西村匠)っていう福岡の男の子なんですけど、彼のセンスも面白くて、キャッチボールするのが楽しかったですね。エフェクトをかけると世界が変わってくるんですよ。

ミックスでどのくらい印象が変わりました?

有馬 印象が変わったというか、僕の頭の中で描いていたものになったという感じ。ミックスでこうなるためにレコーディングしたので、録った音から劇的に変わったものはないですね。だから凄く良かった。

the perfect meさんにミックスのオーダーはしたんですか?

牛尾 このアルバムのムードはスティーヴィー・ワンダーの『Fulfillingness’ First Finale』(1974年)とか、デヴィッド・ボウイの『Young Americans』(1975年)とか、ポール・サイモンの『Still Crazy After All These Years』(1975年)とか。

有馬 そうだね。その3枚は“参考にして下さい”って西村君に送ったアルバムです。以前ソランジュが、“アルバムを作る時、どんな音楽をリファレンスにしていたんですか?”っていうインタビューに対して、サン・ラとか、スティーヴィー・ワンダーとか、アリス・コルトレーンとかを挙げていて、“正直で良いな!”と思って。ソランジュのアルバムはそういう感じじゃないのに、“実はそんなハードコアな頭で作ってたんだ!”というのがあったんです。それは僕も沸々とあるものだから。

そうですよね。

有馬 ああいう音楽を聴いて、出来上がったものがめちゃくちゃポップっていうのは凄く良いなと思いました。あとは最近の4ADのオルダス・ハーディングもそういう感じですね。

今回、牛尾さんは61年製ストラトキャスターとカスタムショップ製カスタム・テレキャスターをレコーディングのメインで使ったじゃないですか?

有馬 そう。小林さんからお借りして。

なぜいつものSGではなく、シングルコイルのギターを使おうと?

牛尾 想像した時に、“絶対シングルコイルが良い!”って思ったんですよ。

有馬 まさかストラトとテレキャスを借りてるとは思ってなかったから、レコーディング当日に2本のギターが置かれているのを見て、僕は漏らしました。

漏らしちゃった(笑)。

有馬 まさか、こんなとんでもないやつが2本スタジオにあるとは思わなかったから。僕もかなり弾かせてもらいましたけど(笑)。おとぎ話の今までのアルバムの中で一番フェンダーじゃない?

牛尾 そうよ。

有馬 一番っていうか、初めてだよね。

牛尾 箇所箇所ではフェンダーを使ったことはあったけど。ギター・サウンドのメインっていうのは初。やっぱりハムバッカーじゃないなと思って。

有馬 ようやく牛尾がオアシスを卒業したという。

長かったですね〜(笑)。

牛尾 卒業してないけどね(笑)!

有馬 まだしてない? “ようやくニルヴァーナになったか!”と思ったけどね。

牛尾 今回、歪んでないんですよ。最後の「ESPERS」以外はRATも踏んでないので、それもあったかな。歪まないトーンを考えた時に、やっぱりシングルコイルかなって。案の定ハマったので……ありがとうございます、本当に(笑)。

いえいえ(笑)。アンプはいつもライブで使っているSuper ReverbやHot Rod Devilleも持ち込んでいましたけど、スタジオに置いてあった現行のDeluxe Reverbを使うことが多かったですよね?

牛尾 アンプはほとんどDeluxe Reverbです。普通に良い音だったので。

有馬 そう。良かったんだよね。

牛尾 それとスタジオの環境的に爆音が出せなかったので、Deluxe Reverbがちょうど良かったんですよ。ツマミも直感的にというか、そんなに細かくいじらないですね。

有馬 過去のアルバムみたいに、“これくらいやらなきゃ!”みたいなものはまったくなかったよね。ムードもフワッとした感じで。

レコーディングの最中、めちゃくちゃフワッとしてましたもんね。音作りも“こんなんで良いっしょ!”みたいな(笑)。

有馬 本当にそんな感じ! “大丈夫、大丈夫”みたいな。

牛尾 やっぱり速さやテンポも大事ですから。あんまりそこに時間をかけたくないし。

有馬 1曲1曲の表情が全然違うから、その曲に合わせたことをやっていただけだよね。

牛尾 うん。本当に。

最初から音像が見えていたということですね。

有馬 そうですね。ギターも方向性が見えていました。だからテレキャスとストラトの音をジャーンと鳴らした瞬間に、“あ、これは合うな!”っていうのを、曲が教えてくれる感じ。だいぶ導かれましたね。

“武道館でやりたい”って

初めて思いましたよ。

──有馬和樹

改めて『US』はどんなアルバムになったと思いますか?

有馬 自分で曲を作っているからというのもあるんですけど、今までのアルバムの中で一番作りたかった内容になったので、良かったですね。本当に悔いがない。

牛尾 そうだよね。

有馬 歌詞も男性に限定させないようにしようと思って、凄く考えて書いたんですよ。性別がないようなアルバムを作りたくて、それで『US』っていうタイトルにしたんです。今の時代、すべての人が同じようなタイミングで同じように聴いても大丈夫というかね。

牛尾さんの手応えは?

牛尾 変な言い方になりますけど、個人的には頑張ってなくて。

それ毎回言ってますね(笑)。

牛尾 “頑張ってない”って毎回言ってる!?

僕、『ISLAY』(2016年)から6年間ずっとインタビューさせてもらってますけど、毎回言ってますよ(笑)。

有馬 スカしすぎ! スカしすぎだよ牛尾! ずっと頑張ってないじゃん(笑)!

牛尾 ダメだね(笑)。ギターに関して言えば、今回は特に決め込んでなくて。でも、そうしたほうが曲やギターが生き生きする気がしていて。

有馬 それはあるかもね。

牛尾 そう。だから自分でアルバムを聴いても大丈夫。

有馬 最初からフレーズを決めちゃうと、あんまり曲が自分に入ってこないまま弾いちゃうからね。

牛尾 それができたのはデカいかな。全部決めて、それに向かっていくのも良いんですけど、ある程度の余白を残して、その場の思いつきでやったほうがギター・フレーズも生き生きするような感じがして。あとで聴いたらそっちのほうが良かったりするんですよ。

有馬 今回は全部そうだね。

牛尾 だから今回は頑張ったのかな? リラックスしてできた感じかな。

有馬 『眺め』とか『ISLAY』もリラックスして作ったんだけど、まだ作り込んでたよね。

牛尾 うん。だから有馬が作ったデモのままの空気感でいけた感じがある。

有馬 それこそデヴィッド・ボウイのアルバムみたい。ボウイが作った曲にみんなが肉付けしていく感じというか。

なるほど。こういう楽曲を作れるロック・バンドって、日本ではいないと思うんですよ。

有馬 全然やり方が違うと思うんです。おとぎ話は本当にたまたま、誰かと比べることなく、4人だけの世界でずーっとやってきた稀有なバンドなので、方法論が誰にも当てはまらない。だからこそ、こういうアルバムを残せたのかも。すべてのバンドって、基本的にスタッフがいるでしょう?

事務所やレコード会社のマネジメントがいますよね。

有馬 おとぎ話はマネージャーもいないから、4人だけの密室殺人って感じ(笑)。それでこの境地にまでいけたから、僕は凄く楽しいんですよ。もう誰もおとぎ話を理解できないと思いますし、それでめちゃくちゃ曲が良いっていうのはヤバいと思う(笑)。

珍しい存在ですよね。日本のロック・シーンってガラパゴス化が進んで、近いバンドと一緒に同じ方向に行く人たちも少なくないじゃないですか?

有馬 そうですね。日本ってそればっかりだから。イベントを見ててもそうだし。

全国の音楽フェスの出演者とかも、どこもけっこう似ていますもんね。

有馬 まぁ、おとぎ話がそこに入ってきたらみんな怖がると思いますよ。“なんかよくわかんない”って(笑)。

そういうバンドがいるのは、凄く大事だと思うんです。

有馬 そう。これから“面白いことを起こしたい”っていう人が増えたら良いですよね。

『US』をリリースした、この先の目標は?

有馬 日本武道館!

牛尾 本当!? 初めて聞いた!

有馬 はい! 今まで一切思ってなかったんですけど、やりたいですね。この曲だったらアリじゃない?

牛尾 うん。

有馬 このアルバムができた時に、“武道館でやりたい”って初めて思いましたよ。

牛尾 それは明確な目標だね。

有馬 明確だよ。41歳になったんですけど。

(笑)。そして8月13日(土)には日比谷野音でワンマン・ライブが決まっています。

牛尾 まずは野音ですね。

どんな感じのライブになりそうですか?

有馬 今までの曲は『US』があるから響くし、『US』の曲も今までの曲があったから存在するんだっていう、普通の音楽会になればいいかな。それを目指したい。“人生一度切りの、凄まじいライブをやりますんで!”みたいな感じではないですね。残念ながら(笑)。超良いコンサートになればいいよね。

牛尾 そうだね。僕は1人でシミュレーションをやりすぎちゃって。

え、脳内で(笑)?

牛尾 はい。

有馬 牛尾の中で、もうライブは終わったらしいです(笑)。

牛尾 何回やったかな(笑)? 1回休ませてるんです。

有馬 あれは衝撃的な発言だったよ(笑)。“オレ、もうイメージできたから!”って。

牛尾 個人的に特に出たい場所とかイベントとかはないんですけど、野音だけは唯一出たかったので。でも、そこでエモくなりすぎず、良い場所で良い演奏をするっていうのが大事。

有馬 おとぎ話一番のエモ・ボーイですから! “健太牛尾、飛ばしていきます!”。

牛尾 うん。そんな感じです。

作品データ

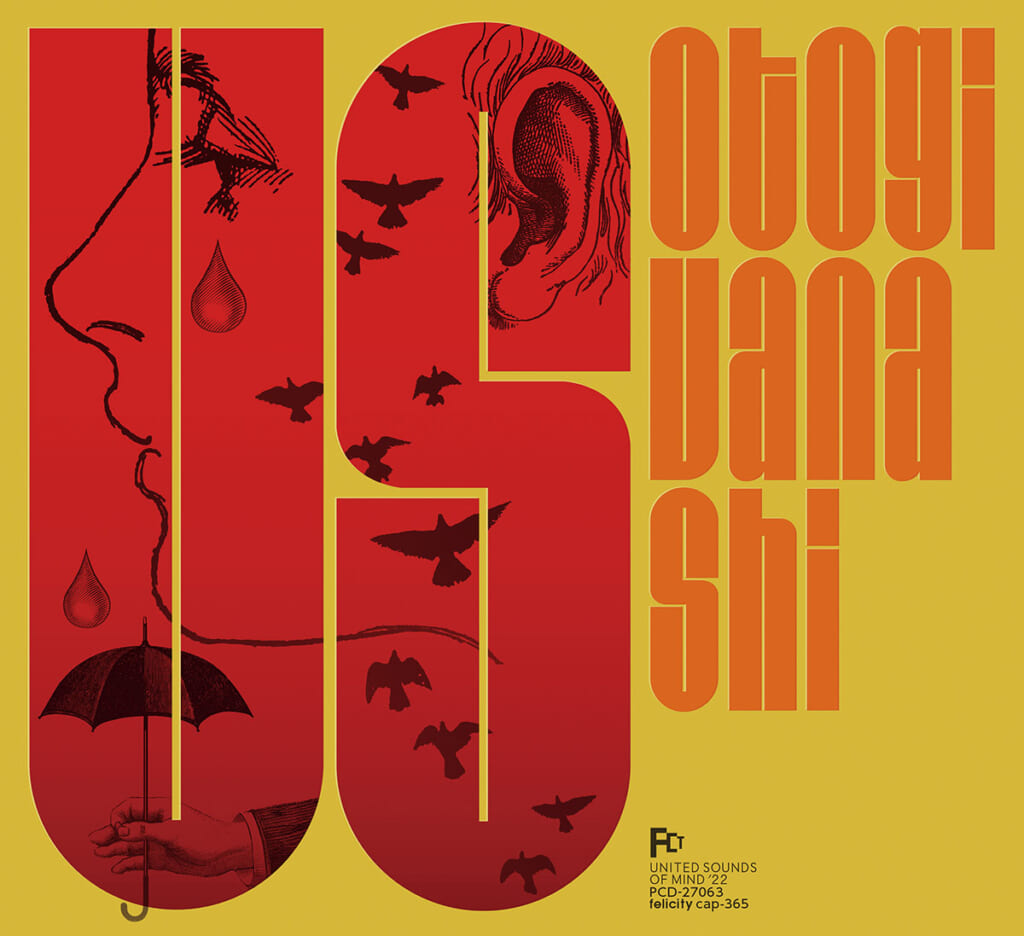

『US』

おとぎ話

felicity / P-VINE RECORDS/PCD-27063/2022年6月22日リリース

―Track List―

01.FALLING

02.BITTERSWEET

03.DEAR

04.ROLLING

05.RINNE

06.VOICE

07.VIOLET

08.SCENE

09.VISION

10.ESPERS

―Guitarists―

有馬和樹、牛尾健太