2023年に惜しまれつつ休刊した音楽雑誌『Player』。楽器を扱う専門誌として『ギター・マガジン』とは良きライバル関係にあっただけに、その不在はやはり寂しい。音楽業界や楽器業界を盛り上げ、読者に大きな影響を与えたその偉大な55年に敬意を表して、元編集長の田中稔氏にその歴史を綴ってもらう。隔週金曜に更新。

文=田中 稔

第3回|1970年代の音楽シーン

70年代は、若者たちが社会に対してモノを言い始めた時代だった。アメリカではベトナム戦争反対の大きなうねりが巻き起こり、ヒッピー文化、ウーマンリブ運動が生まれ、ロックは若者たちの恐れと怒りを代弁していた。日本では、大阪万国博覧会が華やかに開催された一方で、赤軍活動家による日航機よど号ハイジャック事件が起き、学生運動によって各大学が占拠された。三島由紀夫が市ヶ谷の自衛隊駐屯基地に乱入してクーデターを呼びかけ、割腹自殺をするというショッキングな事件も起こった。世界中で若者たちの不安と怒りが渦巻き、社会全体が新たな時代の中で動き始めていた……。

日本のポピュラー・ミュージックは、演歌などを除いてアメリカや英国を中心とした欧米の音楽文化に多大な影響を受けながら成長してきた。70年代における欧米の音楽シーンは、60年代とは比べものにならないほど多様化し、様々なジャンルや形態に枝分かれしていった。ポップス系はもちろんのこと、フォーク、カントリー、ジャズ、ブルース、R&Bなどのルーツ系から、シンガーソングライターやウェスト・コーストなどのポップス、ソフト・ロック系、さらにはブリテッシュ・ロックやハードロック、サザン・ロック、プログレッシブ・ロックなど様々な音楽ジャンルが派生し、その後の音楽シーンの基盤となった。特にロック系は激しさを増し、若い世代を中心に移り変わる社会の中で多くの人々に支持されるようになっていった。

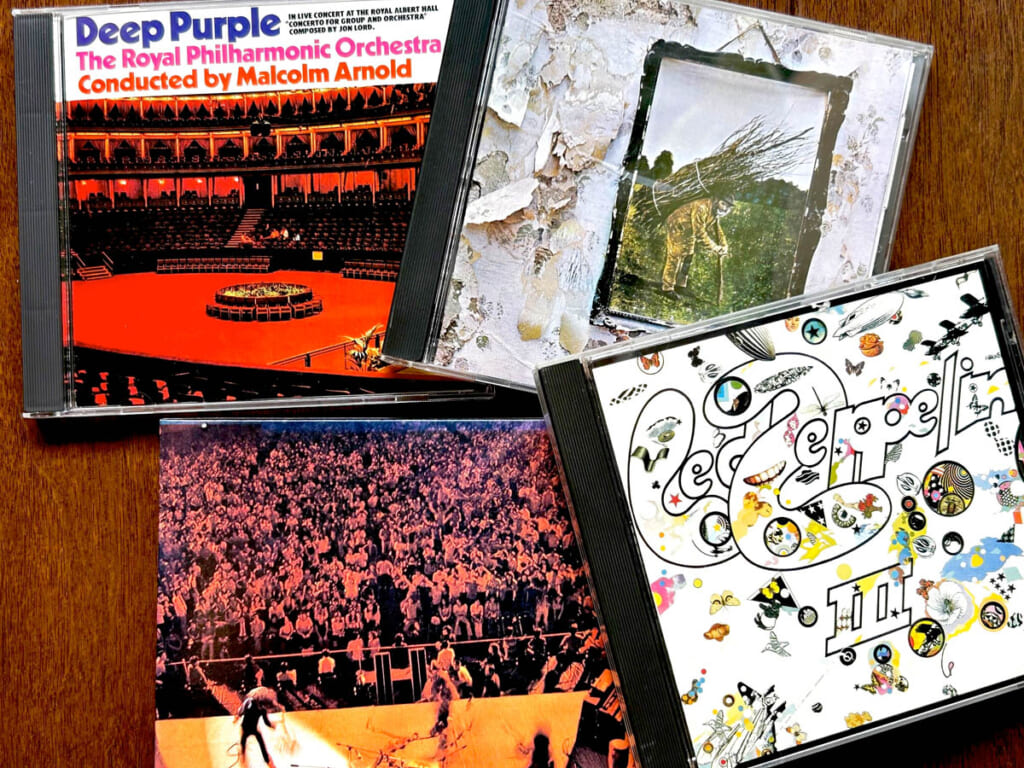

英国では解散したビートルズとは対照的に、ローリング・ストーンズが精力的に活動し、レッド・ツェッペリンやディープ・パープルなど激しいブリティッシュ・ロックが世界の音楽シーンを牽引していた。アメリカでは4人の実力派アーティストが集結したスーパー・グループ、クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤング(CSN&Y)が、ロックの中に大胆なアコースティック・サウンドと美しいハーモニーを導入した独自なスタイルを構築した。

ロック・シーンやギター・シーンに多大な影響を与えたレッド・ツェッペリンのジミー・ペイジ、ディープ・パープルでギタリストのカリスマとなったリッチー・ブラックモア、そして時代を超えて様々な音楽スタイルの中で自分らしさを追求したエリック・クラプトンの3人は、当時3大ギタリストとして世界中のギター・ファンに強く影響を及ぼした。

73年に登場したKISSは、アメリカン・コミックから抜け出たコスチュームに身を包み、単なる音楽だけではなく総合的なロック・ショーとして独自なパフォーマンスを確立し、多くの若者たちを虜にした。76年に発売されたイーグルスの5作目のアルバム『Hotel California』は、世界的なビッグ・セールスを記録し、拡大するアメリカ産業ロックの一翼を担った(本作はアメリカ歴代3位のアルバム・セールス記録を持っている)。

70年代後半になると、英国からセックス・ピストルズを中心としたニューウェーブやパンク・ロックといった新たな価値観の音楽シーンが誕生し、やがてアメリカを巻き込んだ大きなうねりとなって80年代へと引き継がれていった……。

また70年代は、ロック系大物アーティストやバンドの来日公演が急増した公演ラッシュの時代でもあった。次回は当時の来日公演の状況について紹介しよう。

第4回|急増した70年代の来日公演(前半)>

プロフィール

田中 稔(たなか・みのる)

1952年、東京生まれ。1975年秋にプレイヤー・コーポレーション入社。広告営業部、編集部にて『Player』の制作を担当。以来編集長、発行人を経て1997年に代表取締役就任。以降も『Player』の制作、数々の別冊、ムック本を制作。48年間にわたり『Player』関連の仕事に深く関わった。現在フリーランスの編集者として活動中。アコースティック・ギターとウクレレの演奏を趣味としている。