多彩なバック・グランドを持つマーク・リーボウ。そんな彼がセラミック・ドッグ名義の作品で見せる特異性とは? リーボウ好きを公言するギタリスト、西田修大による考察をお届けしよう。

文=西田修大 Photo by Joseph Branston/Guitarist Magazine/Future via Getty Images

セラミック・ドッグならではの、ギター・サウンドの“近さ”

リズム、メロディ、ハーモニーという“音楽の3要素”と、ピッチ、大きさ、音色という“音の3要素”は別々に語られてきた。しかし現代において、“音楽”の構成要素として“サウンドの質感”を重要視することが求められている。録音、ミックス、プロダクション、楽器や技法の発達、自由度の拡張により、時にサウンド・デザインは、そこで鳴らされている音階や、和声、ビート以上にその音楽の印象や構造そのものを決定づける。そして近年、その比重は大きくなり続けている。

“何がマーク・リーボウのギターの魅力を決定づけているか?”。豊かなハーモニー感覚、フリーキーでありながらもソリッドなリズムフィール……枚挙にいとまがない中、そこに止めを刺すのはやはり彼の作り出すサウンドの質感だろう。ビブラートでナットがピキピキと音を立てる瞬間、フレットと弦が擦れる音、巻弦に指が触れる音。これらは彼のギター・プレイの中で、“そこで鳴らされているのがドかミか”ということと、常に同等かそれ以上の意味を持つ。

そして、このリーボウの特異性を存分に堪能するために最も重要なのがギター・サウンドの“近さ”であり、彼の長いキャリア、多岐に渡る活動の中でも、それを一番ダイレクトに味わい続けられるのがセラミック・ドッグでの演奏、作品だ。

その理由としてまず挙げられるのが編成。オーバーダブ好きの彼の作品だけあって、音源ではほぼギターは2トラック以上存在するが、ベーシックはあくまでトリオで完結している。それにより生まれる隙間が、ギターの細かなテクスチャーを浮かび上がらせてくれるのだ。

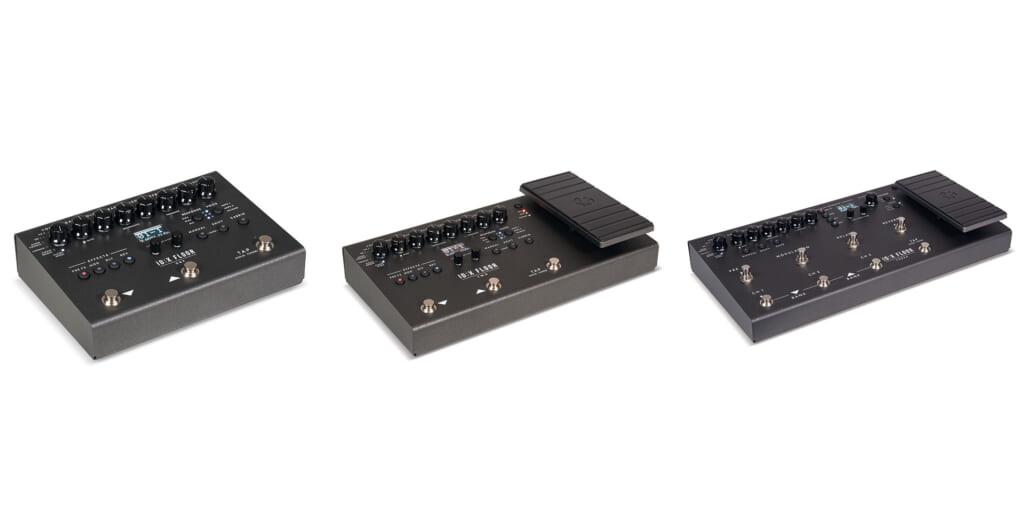

楽器やセッティングもこの魅力を最大限に発揮するチョイスといえるだろう。ストラトトーン、ジャガー、特に近年彼がメインで選んできたのは、いわば“混じりの悪い”キャラクターを持ち、自然に馴染むというより、耳元に張り付くような質感を得意とするギターたちだ。セラミック・ドッグにおいてはさらにニーヴのプリアンプを必ず通すことで、アンプの自然な鳴りを聴かせながらも、ダイレクトに卓に通したような音の近さも実現している。

即興演奏やノイジーなプレイ、それ単独でもかっこいいが、そのフリーな感性や質感をロックやポップスのフォーマットの中で爆発させられることも彼の大きな特徴だ。楽曲の構成をしっかり持ち、ボーカルも入るセラミック・ドッグがリーボウのギターの魅力を堪能するのにうってつけな理由はここにもある。さらにそのボーカルが、いわゆる歌を中心に組み立てられたポップスやロックとは異なるバランスで配置されていることも見逃せない点だ。例えばポエトリー・リーディングやラップ・スタイルで隙間が多かったり、歪んだ質感で距離感としてうしろにあったりする。そう、セラミック・ドッグにおいて、あくまで耳に一番近い場所にいるのはいつだってギターだ。

“左手のニュアンス”にヒントあり!

最後に、いま自分の中で最もホットな話を! リーボウのジャガーのナットにはピエゾが仕込んであり、別系統で出力できるようにされていることからも、彼が左手のニュアンス、質感を大事にしていることは間違いないが、今回過去の映像やインタビューを遡っていて、彼の利き手が左であることがわかった。リーボウとは異なる魅力を持ちながら、同様に質感を極めた素晴らしいギタリストとして挙げられるネルス・クラインも左利き。確かにそう考えると少しぶっきらぼうで、だからこそニューウェイヴ、ポストパンク的にサウンドする右手のニュアンスも共通して感じるものがある。

ギターは右手のニュアンスが命、という話はギタリストにとって永遠のテーマとして確かに存在している。しかし、ビブラートや実際の奏法以外、質感としての左手のニュアンスはそれに比べると重要視されていない可能性に思い至った。ここにはこれからへの大きなヒントがあるように感じる。

今日はいまから左手でご飯を食べてみようと思う。興味を持って読み終えてくれた方もぜひ一緒に試してほしい。報告は次のセラミック・ドッグの来日公演の会場で!

作品データ

『HOPE』

マーク・リーボウのセラミック・ドッグ

P-VINE/PCD-25327/2021年6月25日リリース

―Track List―

01. B-Flat Ontology

02. Nickelodeon

03. Wanna

04. The Activist

05. Bertha The Cool

06. They Met In The Middle

07. The Long Goodbye

08. Maple Leaf Rage

09. Wear Your Love Like Heaven

―Guitarist―

マーク・リーボウ