愛器であるミュール製ストラトミュール、通称“ポーゼンキャスター”についてはもちろん、『Mile End』で使用した楽器を軸に彼の愛用機材を詳しく見ていこう。

文=福崎敬太

『Mile End』で使用した3本のギター

最新作『Mile End』は動画収録とともに作られた一種のライブ・アルバムであり、使用ギターなどは以下の動画で確認することができる。

使っているのはセイモア・ダンカン製Hot Railsピックアップを搭載した1950年代のケイ製アコースティック・ギター、ミュール・レゾフォニック・ギターズ(Mule Resophonic Guitars)のStratomule、カルロス・ロペスが手がけたフェンダーカスタムショップ製Masterbuilt ’60s Jazzmasterの3本のみ。

楽曲ごとの使用ギターは以下のとおりだ。

| 曲目 | 使用ギター |

|---|---|

| 「Begin Again」 | Jazzmaster |

| 「Tumble Away」 | Kay |

| 「After The Rain」 | Stratomule |

| 「One Oh One」 | Jazzmaster |

| 「Royal」 | Kay |

| 「Clawhammer」 | Stratomule |

| 「Borrowed Time」 | Jazzmaster |

| 「Day 17」 | Kay |

| 「Four Corners」 | Stratomule |

| 「Backseat Driver」 | Jazzmaster |

| 「Mile End」 | Kay |

インタビューでアリエルが教えてくれたチューニングと照らし合わせると、JazzmmasterがオープンC、Kayが全弦2音半下げ、Stratomuleが全弦1音半下げというのが基本セッティングのようだ。

それでは各ギターについて解説していこう。

Mule Resophonic Guitars Stratomule

通称ポーゼン・キャスターと呼ばれる本器は、リゾネーター・ギターを手がけるMule Resophonic Guitarsが、アリエルから“ストラト・タイプのMule(リゾネーターのような金属製ボディのシンラインTLモデル=Mulecaster)を作ってみたらだろうか? それをバリトンみたいなチューニング、B、E、A、D、F#、Bにしてみるんだ”という提案を受けて生み出したものだ。

そのため、ボディはスティール製のホロウ構造という、リゾネーター・ブランドならではの仕様。25.5インチ・スケールに.017-.064という太いゲージを張ることによって、ダウン・チューニングでもサウンドにハリが出るのに加え、本モデル用に作られたMuleミニ・ハムバッカーによって独特のセクシーなトーンを放出する。

Fender Custom Shop/Masterbuilt ’60s Jazzmaster built by Calros Lopez

2019年頃から度々登場するようになったフェンダーカスタムショップ製のジャズマスター。同年にマスタービルダーに昇格したカルロス・ロペスが手がけた1本で、1960年代の仕様をベースにしたマッチングヘッド仕様のモデルだ。

もちろん一般的なロング・スケールだが、太めの弦を張っており、本作では基本的にオープンCチューニングで使用されている。また、上写真では見えないが、ブリッジは2ブラス・サドルのRSD J-Bridgeを搭載しており、スライド・プレイにおいてもブライトで艶のあるサウンドを聴かせる。

Kay/1950s Acoustic Model

1950年代に作られたと思われるKayのフラット・トップ・アコースティック・ギター。ロサンゼルスのOld Style Guitar Shopによってリビルドされたもので、ブリッジが交換されているほか、セイモア・ダンカン製Hot Railsピックアップがネックエンド部分に増設されている。

本作では2音半下げチューニングで使用しており、ピックアップからアンプへ出力したエレキ・ギターとしての音と、マイク収録のアコースティック・ギターとしての音をミックスしている。

サウンドメイクと録音方法は?

JazzmasterとStratomuleを使用した楽曲では、アンプへのオン・マイクとルーム・マイクをミックス。Kayのアコースティック・ギターを使った楽曲では、それらにサウンドホールにXYで立てた2本のマイクを混ぜて音を作っている。また、“すべてのトラックをプリントしてプレートリバーブを加えていて、これによって海底にいるようなサウンドになっているんだ。このアルバムをミックスしてくれた僕の友人のエンジニアはマジカルな仕事をしてくれて、本当にグレイトなサウンドになったよ”とのことだ。

アンプはフェンダーのスーパー・リバーブと、スタジオにあったモデル名不明のギブソン製アンプを使用。後者は自身所有の60年製GA-18に似たサウンドだと語っていた。

『Mile End』で使用したペダルについては以下で紹介しよう。

Pedalboard

まずは『Mile End』での使用ペダルについて、アリエルのコメントを掲載する。

ハドソン・エレクトロニクス(Hudson Electronics)による僕のシグネチャー・ペダル=Broadcast-AP(オーバードライブ)はずっとかけっぱなしで使っていたと思う。

そしてウォルラス・オーディオのMonument(トレモロ)、チェイス・ブリス・オーディオのDark World(リバーブ)とTonal Recall(ディレイ)を使っている。Toneal Recallはスラップ・バック・ディレイとして加えているね。

「Backseat Driver」ではミトス・ペダルズ(Mythos Pedals)のArgonautというオクターブ・ファズ、「Clawhammer」ではキング・トーン(King Tone)のmini FUZZを使ったね。

実はレスリーぽいサウンドで録音した曲もあったのだけど、今回のアルバムには入らなくて。ひょっとしたらB面集としていつの日か出すことになるかもしれないね。

基本的に歪み系のペダルはオンにした状態でプレイしており、ギター側のボリュームで歪み量をコントロールする。これによりダイナミクスを豊かに操ることができるそうで、ラウドなサウンドを出したい時にはボリュームを10に、それ以外はたいてい5〜7の間を行き来している。

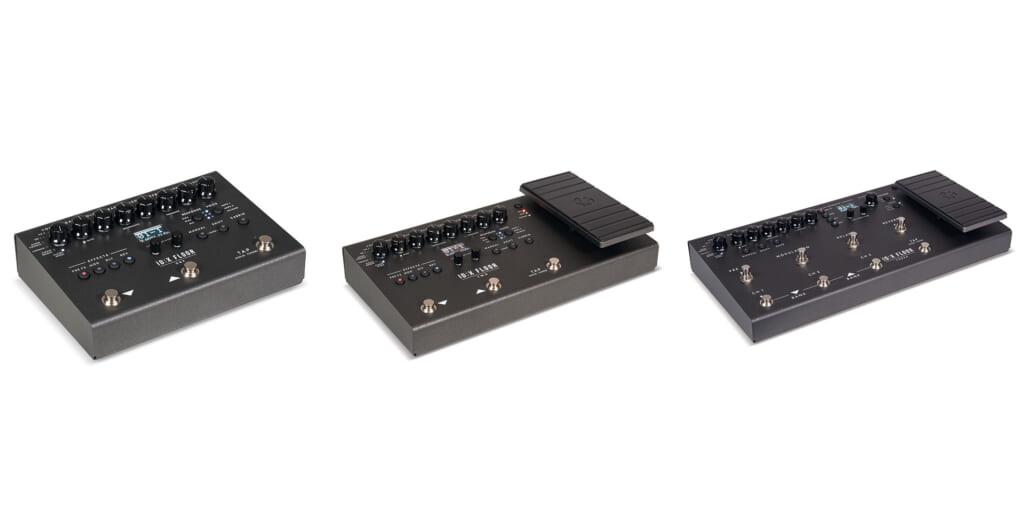

さて、本記事のメイン画像として使った写真にペダルボードが写っているが、せっかくなのでこちらについても触れておこう。

こちらは2019年末頃のセットで、ギグリグ(GigRig)のスイッチャー=G2(最下段)を軸に組まれたボードだ。ラインナップは上段左から

・BJFE/Mighty Green Mini Vibe(ビブラート)

・Poly Effects/Digit(マルチ・エフェクター)

・Hologram Electronics/Infinite Jets Resynthesizer(シンセ・エフェクト)

中段左から

・Eventide/H9&OX9(マルチ・エフェクター)

・Morningstar FX/MC6 MKII(MIDIコントローラー)

・Chase Bliss Audio/Tonal Recall(ディレイ)

・Analog Man/King of Tone(オーバードライブ)

そして、2段構成となっているペダルボードの下側には、以下のペダルが並べられている。

・King Tone/Blues Power(オーバードライブ)

・Hudson Electronics/Broadcast-AP(オーバードライブ)

・Dan Drive Pedals/Aequitas Germanium Fuzz(ファズ)

・Mythos Pedals/Argo Octave Fuzz(オクターブ・ファズ)

・Strymon/Ojai(パワーサプライ)

・Strymon/Zuma(パワーサプライ)

現在はさらに内容が変わり、『Mile End』収録後にペダルボードをリニューアルしている。Goodwood AudioのYouTubeでボード制作の模様が見られるため、そちらをチェックしてみるのも面白いだろう。

作品データ

『Mile End』

Ariel Posen

輸入盤/2021年10月1日リリース

―Track List―

01. Begin Again

02. Tumble Away

03. After The Rain

04. One Oh One

05. Royal

06. Clawhammer

07. Borrowed Time

08. Day 17

09. Four Corners

10. Backseat Driver

11. Mile End

―Guitarist―

アリエル・ポーゼン