山下達郎の新作『SOFTLY』に際し、都内で行なわれていたツアー・リハ現場にお邪魔することができた。今回は山下がステージで使用する8本のギターをご紹介!

文:山本諒 撮影:星野俊

*本記事はギター・マガジン2022年8月号に掲載された『Axis’ Gear』を一部抜粋/再編集したものです。

Guitars

1978-80

Fender Telecaster

日本で最も有名なカッティング・マシン

山下のトレードマークであり、“日本で最も有名なカッティング・マシン”と言って差し支えない78~80年製のテレキャスター。80年に友人から5万円で譲り受け、翌年あたりから絶対的なメインの座についている。材構成はホワイト・アッシュ・ボディにメイプル・ネック、ローズウッド指板。ペグやフレット、ナット、電気系統は劣化するたびに交換しており、フロントPUはギター・テックの篠原勝(SHINOS)が手巻きで製作したものに変更されている。

テレキャスターの場合、フロントとリアPUを逆磁極にすることでミックス時にハム・キャンセルされる個体もあるが、本器はどちらも同じ磁極になっていたことが判明。それにより発生していたノイズを除去するため、篠原自らが新しいPUを製作、交換した。基本的にミックス・ポジションで使用するゆえ、音の違いが気になるところだが“若干変わりはしますが、気になるほどではない(篠原)”とのこと。ちなみに、特徴的なブラウン・カラーはオリジナルの可能性が高く、フェンダーでの正式なカラー名は“ウォルナット”である。

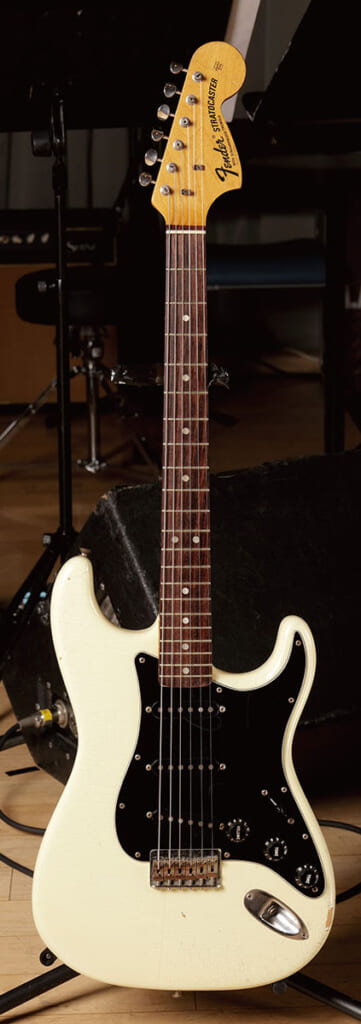

1957/70

Fender Stratocaster

ソロなどで長年愛用のハードテイル・ストラト

「LOVE TALKIN’(Honey It’s You)」や「BOMBER」の録音などでも使用し、実はテレと双璧をなす重要な1本であるハードテイル・ストラト。NYでボディ(57年製)のみ300ドルで購入し、青山徹(g)の持っていた70年製ローズ指板ネックを取り付けてある。“無理矢理くっつけたんで若干ねじれている”と本人が以前語っていたとおり、ジョイント・プレートがかなり湾曲していた。PUはもともと70年代後期のものが付いていたが、“交換してある可能性が高い(篠原)”そう。本ツアーでは不使用。

1991

Gibson Chet Atkins SST

サウンドホールが削れたステージのメイン・エレアコ

ステージでエレアコとして重宝しているのがギブソンのチェット・アトキンス・モデル。ソリッド構造のエレアコのはしりとして、ガット仕様が1982年に発売、このスティール弦モデルは87年に発売された(2006年に生産終了)。本個体は20年以上使っている91年製で、ダミー・サウンドホール付近の木部がえぐれている。内部のピエゾPUは、バランスが悪いためマイク部分のみ新品に交換済み(下の90年製も同様)。チューニングはレギュラーで、本ツアーのメイン・エレアコである。

1990

Gibson Chet Atkins SST

初期の仕様を持つ半音下げチューニング用

半音下げチューニングにセッティングされたチェット・アトキンスSST。上のものより1年だけ年式が古い90年製で、ヘッドが初期型のものになっている。材構成はボディ・トップがスプルース、バックとネックがマホガニー、指板がエボニー。スケールはレギュラーの648mmである(上下のモデルも同じ)。2連構造のトーン・ノブ(TrebleとBass)は、演奏中に動いてしまわないようにテープで固定されている。なお弦は上のモデルよりも太い.012〜.053を使用(上は.010〜.047)。

1993

Gibson Chet Atkins SST

コントロールがサイドに移動したノンホール型

こちらは星形インレイ&ダミー・ホールがないタイプの93年製チェット・アトキンスSST。ボリュームとトーンのコントロールがサイドに移動されているのも特徴だ。PUはオリジナルを搭載。“達郎さんはダミー・ホールがない見た目がそんなに好きじゃないみたいですけど、つい最近まで状態はこれが一番良かった(篠原)”とのことで、以前はこちらがメインだった。だが今回は使用せず、ツアーにも持ち回っていない(撮影日にはなかったもう1本のダミー・ホールありの個体をサブ器として用意)。

c.1970

Martin D-28

繊細なサウンドが魅力のマーティン王道モデル

70年前後と推定できるマーティンのD-28。半音下げチューニングで使用されることが多い。サウンドホールに付いているのはSkysonicのPro-1で、これはマグネティックPUとコンタクト・ピエゾ、コンデンサー・マイクの3種がセットになったもの。山下が弾く際はコンデンサー・マイクの出力のみやや絞り、ほかは全部フルで設定しているとのこと。本ツアーでは使わず、レコーディングやアコースティック・ツアーなどで使用する。マーティンらしい繊細なサウンドが魅力の1本だ。

1984

Guild D-50 NT

より骨太な音が出せる所有アコギで最も大きな1本

山下の代表的なアコースティック・ギターといえば、このギルドD-50だろう。長年の相棒であった67年製(もともと岡林信康が所有していたもの)はボディが割れてしまったため、84年製の本器が用意されていた。チューニングはレギュラーだ。上のマーティンと同様、サウンドホールにはSkysonicのPro-1が装着されている。今回撮影できたアコースティック・ギターの中では最もサイズの大きなモデルで、骨太でロックな音が魅力のギターである。今回のツアーでは使っていない。

1968

Gibson J-50

レコーディングで活躍 取り回しの良い定番器

レコーディング&アコースティック・ライブ専用器として重宝しているギブソンのJ-50。シリアルから年式は1968年製だと推定できる。ブリッジ・サドルはもともと付いていた木製のアジャスタブル・タイプからオーソドックスな牛骨タイプに交換されているほか、ペグはクルーソンからグローバーに変更済み。ギルドD-50などよりもサイズが小さく、取り回しの良さがお気に入りのポイント。

ギター・マガジン2022年8月号

『スタジオ・ミュージシャンの仕事』

本記事はギター・マガジン2022年8月号に掲載された『Axis’ Gear』を一部抜粋/再編集したものです。カポや使用弦など、さらに細かな内容は、本誌電子版などでチェック! 表紙特集『スタジオ・ギタリストの仕事』では、音楽の歴史に欠かすことのできない職人たちの名仕事に迫ります!

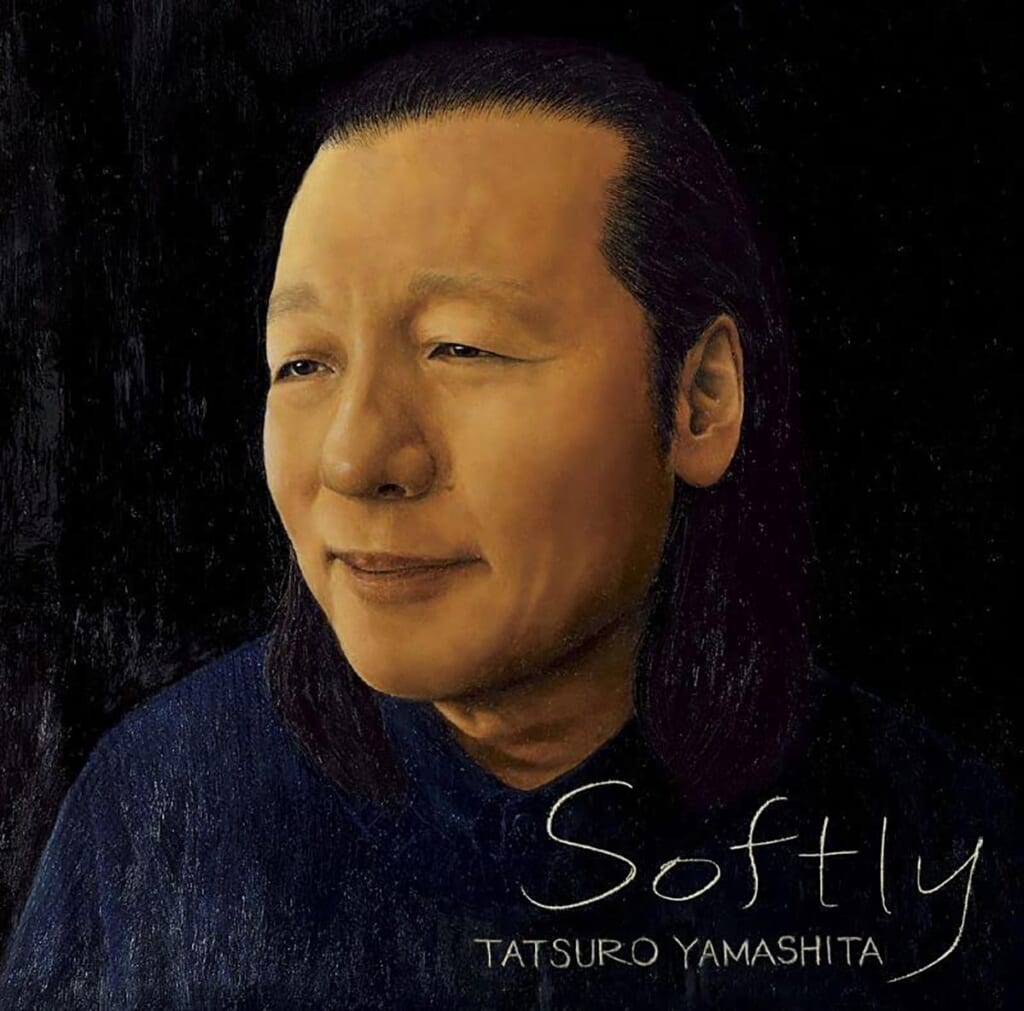

作品データ

『SOFTLY』

山下達郎

ワーナー/WPCL-13361/2022年6月22日リリース

―Track List―

01. フェニックス [2021 Version]

02. LOVE’S ON FIRE

03. ミライのテーマ

04. RECIPE (レシピ)

05. CHEER UP! THE SUMMER

06. 人力飛行機

07. うたのきしゃ

08. SHINING FROM THE INSIDE

09. LEHUA, MY LOVE

10. OPPRESSION BLUES(弾圧のブルース)

11. コンポジション

12. YOU (ユー)

13. ANGEL OF THE LIGHT

14. 光と君へのレクイエム

15. REBORN (リボーン)

―Guitarists―

山下達郎、佐橋佳幸