エフェクター同士をつなぐ短いシールド、パッチ・ケーブル。昨今はハンダ不要のソルダーレス・ケーブルも主流になりつつあるが、今回はあえてハンダを使ったオーソドックスな作り方をご紹介! 教えてくれるのは工房Pathの代表、石川哲也氏。ハンダ付け初心者もトライしやすい材料、工具をチョイスしてもらったので、電子工作ビギナーもぜひチャレンジしてみよう!

文/写真=石川哲也(工房Path)

※本記事で紹介する作業では、ハンダごてを使用します。ハンダごては高温となり火傷や火災などの事故が発生する恐れがありますので、十分に注意したうえでご自身の責任において制作作業を進めて下さい。

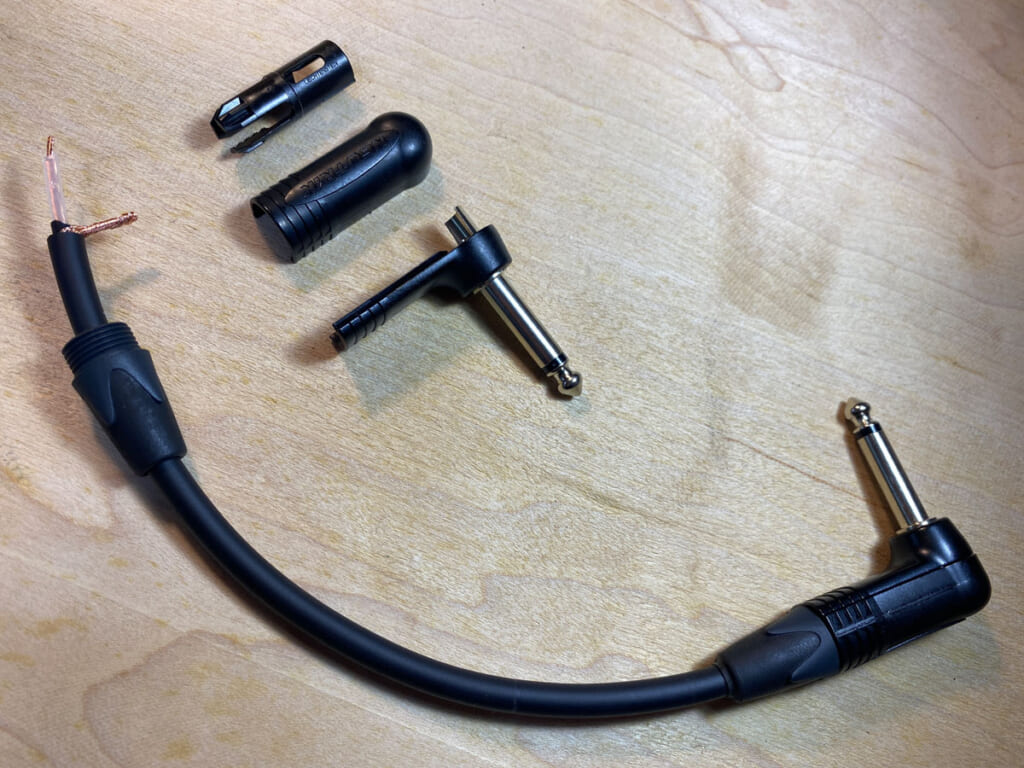

用意する工具、材料(1本分)

工具はいずれもAmazonやサウンドハウスなどで購入できるものを使用しています。また今回は初心者でも扱いやすいgoot製の電子工作用ハンダを使用します。こだわりたい方は定番のハンダ、KESTER44を選ぶのも良いでしょう。

工具

- 簡易皮むき工具

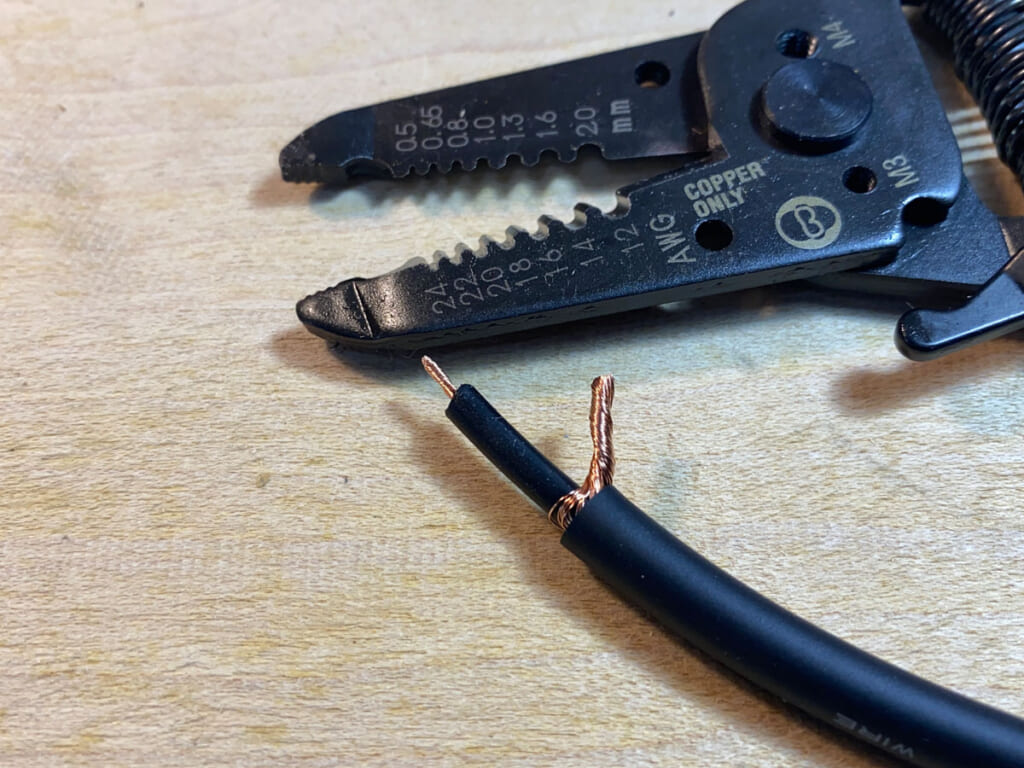

- ワイヤーストリッパー

- 電子工作用ハンダ

- 洗濯ばさみ(線材固定用)

- ハンダごてセット

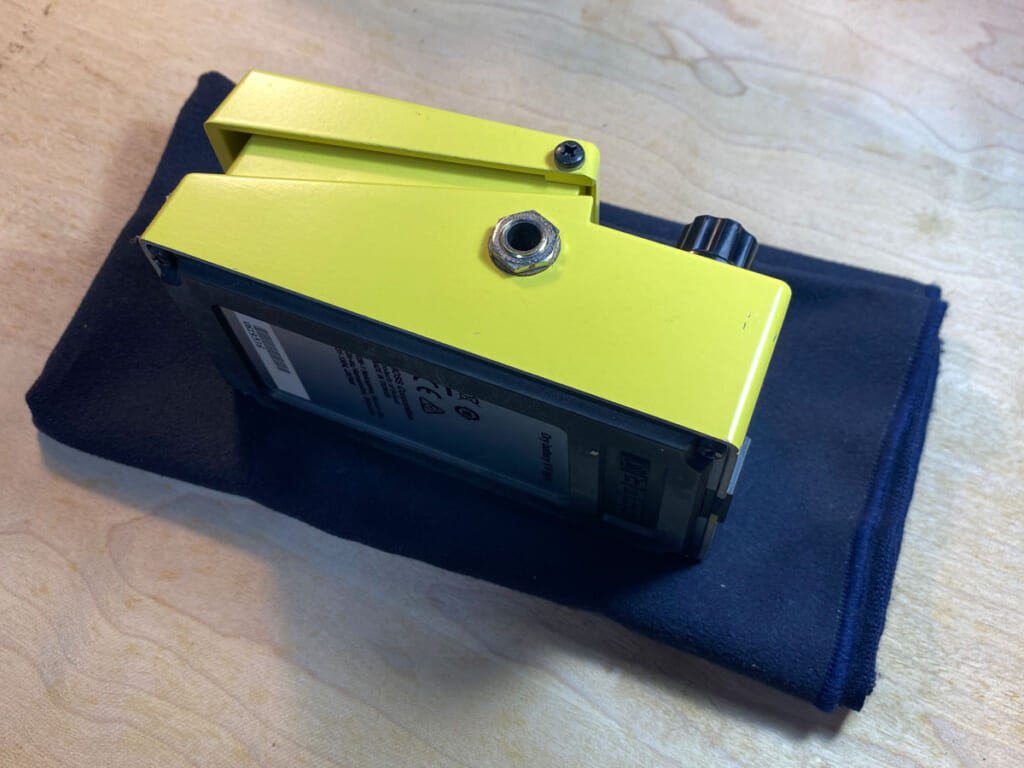

- エフェクター(プラグ固定用)

材料(1本分)

- ケーブル材(任意の長さ)

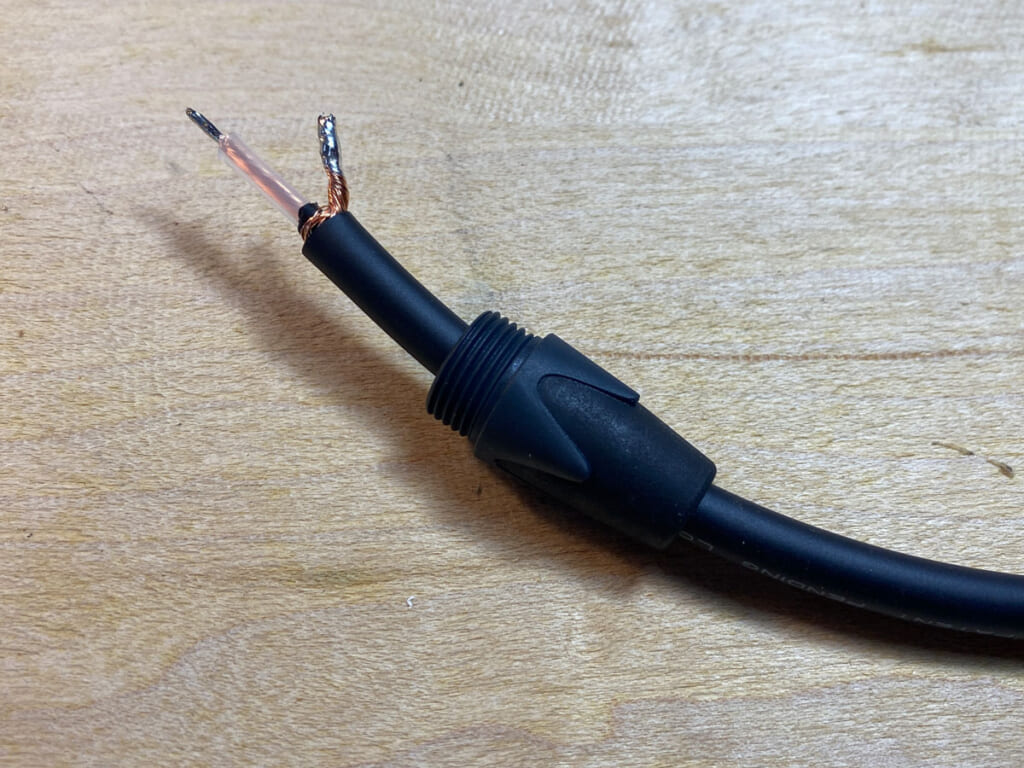

- L字型プラグ×2

パッチ・ケーブルの制作手順

第1工程:ケーブルの処理

①ケーブルの長さを決めてカット

今回はギター・ケーブルの定番、MOGAMI 2524を使用します。音質はもちろん、作りやすさにも定評がある素晴らしいケーブルです。まずは、カットして完成品の長さを決めていきましょう。使う工具はワイヤー・ストリッパーで、根本の刃の部分で切ります。

ここでは25cmでカットしたいと思います。定規がなければザックリ長めに切っておけば大丈夫です。この時点ではケーブル材だけ見るとかなり長く思えますが、完成品になると12cmほど短くなるので、心配無用です。

このあとの工程で失敗するとどんどん短くなってしまいますので、心配な方は予定の長さより少し長めにカットしておくのがオススメです。

第2工程:プラグ装着の下準備

⑥ハンダごてを準備しよう

ここでようやくハンダごての出番です。今回使用するHAKKO FX600をスタンドに差し込み電源を入れ、持ち手部分のコントローラーを370℃の位置で止めて温めておきましょう。初めて使う際は煙が出ますが、異常ではありませんので大丈夫です。1分ほど置けばコテ先が温まり、作業準備はOKです!

※作業上の注意

作業する際は持ち手の青い樹脂部分を持って慎重に作業しましょう。ハンダごては一旦電源を入れると、コテ先だけでなく金属部分すべてがとてつもなく熱くなる、たいへん危険な工具です。作業中は可燃物を近くに置かないこと、ハンダごてから離れる際は電源を抜くことなど、安全管理を徹底して下さいね。

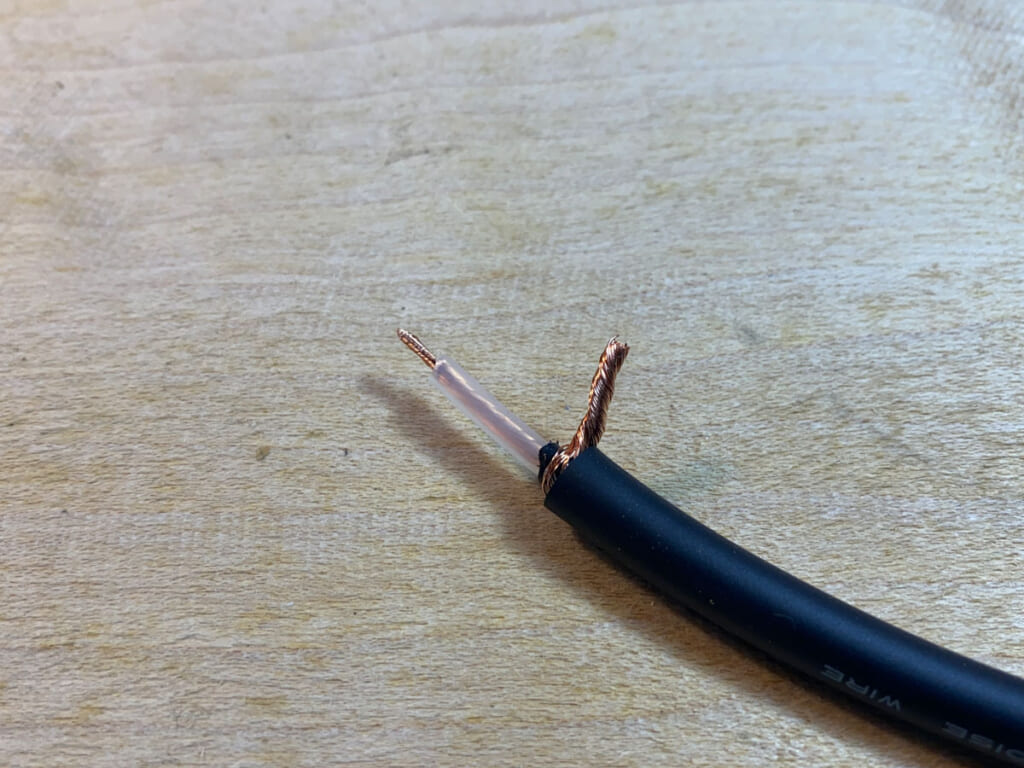

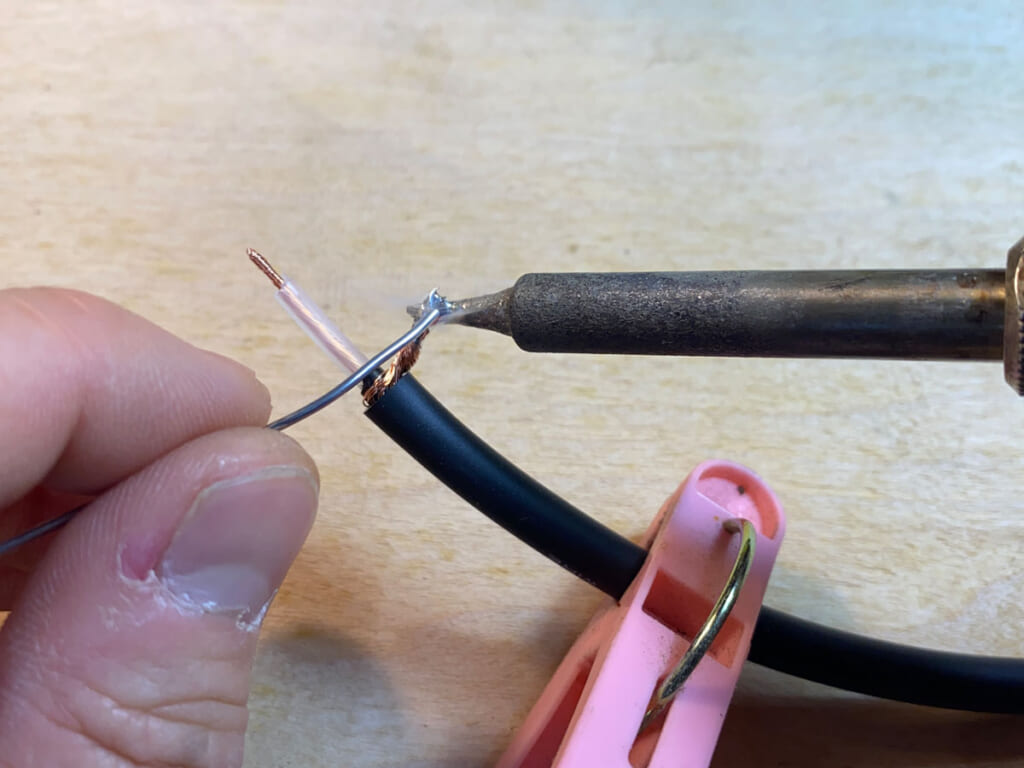

⑦線材に予備ハンダをしよう

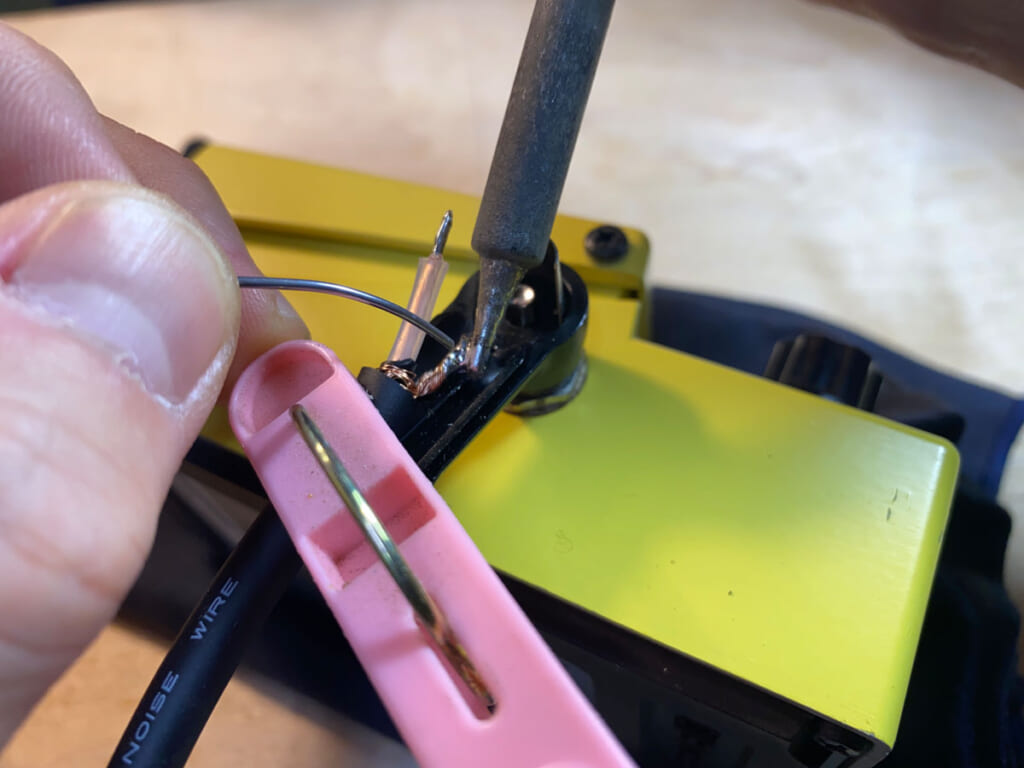

ここでは、先ほどまとめておいたシールド線と芯線にそれぞれ“予備ハンダ”という処理を施します。この作業は洗濯ばさみで線材を固定すると楽です。

まず線材にハンダごてを当て十分に加熱し、ハンダを接触させて流し込んでいきます。最初は熱が通りにくいので、ハンダはコテ先と線材のちょうど中間くらいのところで融かします。そしてハンダが融けて線材に流れ出したら、コテ先で直接ハンダを融かすのではなく、あくまで加熱した線材側で融かすイメージが良いでしょう。

かといって線材を加熱しすぎるとケーブル内の皮膜が溶けてしまい、後々のケーブル不調の原因になるので注意が必要です。本番前にケーブルの切れ端で練習しておくのも良いかもしれません。

第3工程:プラグとケーブルをハンダ付け

⑬シールド線とCOLD端子をハンダ付けしよう

※確実にプラグ・キャップを通したことを確認してからこの作業を始めて下さい。

プラグをエフェクターに挿したまま、予備ハンダを行なった線材側と端子側をつないでいきます。まずはシールド線とCOLD端子から作業していきます。位置的に少し作業がしにくい箇所ですが、洗濯バサミでケーブルをプラグに固定すると楽に作業できます。

COLD端子の上にシールド線を乗せ、お互いの間に面で当たるようにハンダごてを当てつつ、ハンダをほんの少しだけ足してあげます。双方に熱が伝わると双方のハンダがドロっと融けて融合します。シールド線は熱容量が高くハンダを融かしにくいので、温度設定を一段上げて420℃にしてもOKです(ただし、過加熱になりやすいので気をつけましょう)。

※良いハンダ付けのコツ

パーツ側の加熱が足らないと端子や線材にハンダが流れず、塊になってしまいます。うまく流れない時はハンダごてを当てながらゆっくり5秒くらい数えてみましょう。

しかしながら、逆に温めすぎてしまった場合は、端子がグラついたり、線材の皮膜が溶けてしまうこともあります。“慎重かつ大胆に”がハンダ付けを成功させるコツです。

ハンダ付けが上手くいくとハンダの表面がキラッと艶やかに輝きます。加熱しすぎている場合、フラックス(ハンダの劣化を防ぐ成分)が揮発して、艶がなくなりくすんだ色になるので、基準にしてみて下さい。

第4工程:プラグの組み立て〜完成

※失敗してしまったら

音が出ない・音が細い・ハイ落ちしているなどの場合は、残念ながらどこかで失敗している可能性があります。悔しいですがくじけずに手順をさかのぼって再トライしてみましょう。

一度ハンダ付けした部分の線材を何度もやり直すと耐久性が低くなってしまうので、何度やっても音が出ない場合はすっぱり切って新しい線材でやり直したほうが成功率が上がるはずです。キレイに仕上がると音質も耐久性も高くなるので、見た目にも美しいハンダ付けを目指しましょう。