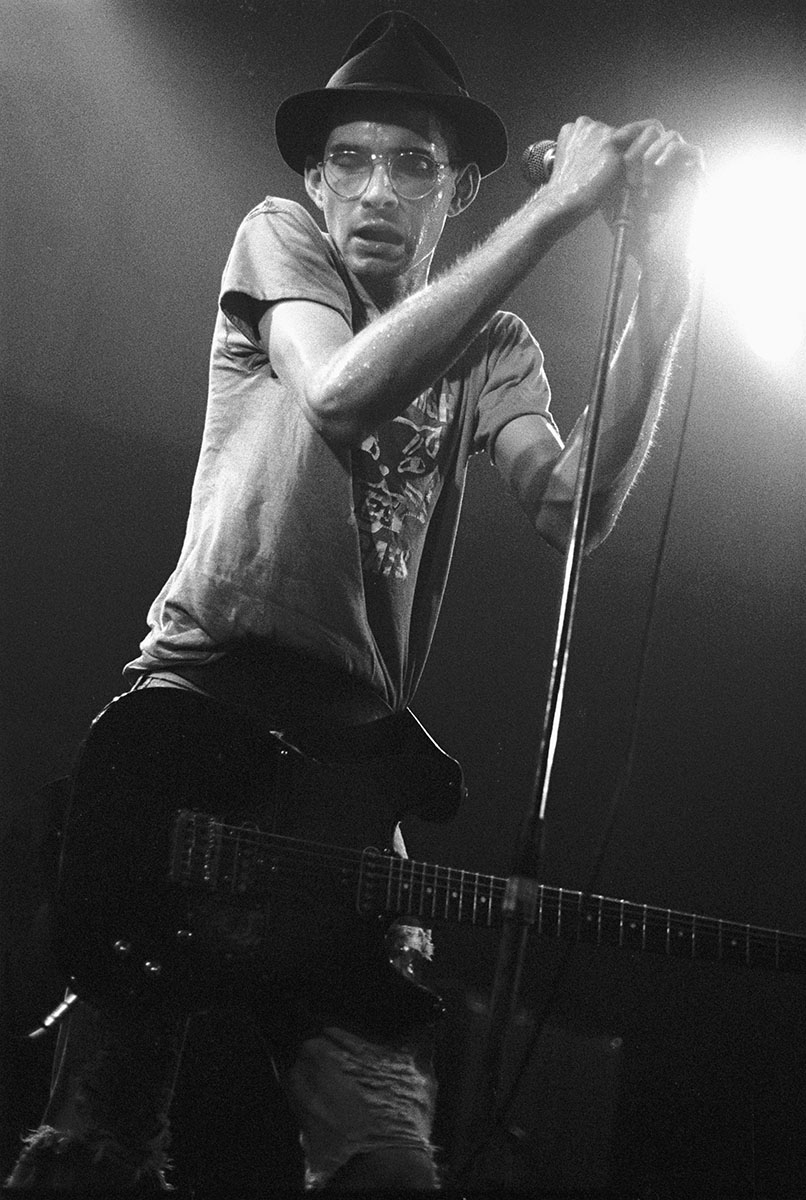

2024年5月7日に逝去したスティーヴ・アルビニ。生涯オルタナティブを貫き続けた彼が愛用したギター、アンプ、エフェクターといった機材から、そのオリジナリティの源を探っていく。

文=村田善行 写真=Michael Ochs Archives/Getty Images

“かなり偏屈な変人”、というイメージがついて回るスティーヴ・アルビニだが(有名な『恐怖の社会復帰講座』を読めばそう思わざるを得ない)、実際には物静かで、ハードコアで、インテリジェンスな人だったという。攻撃的な発言や、そのエキサイターをかましすぎたようなアウト・オブ・フェイズのギター・サウンドや、紙ヤスリのようなノイズは、1つの側面にすぎない。

猫を愛し、何年もの間クリスマスには貧困世帯への援助を続けていた。……若いバンドマンにも大物ミュージシャンにも同じように対応し、自分が“クソだ”と思う世界には容赦なくツバを吐く。知れば知るほど魅力的で掴みどころのないアルビニが使用したギターや機材が“普通”なワケがない。

Steve Albini’s Guitars

No-Brand/Homemade Custom Guitar(That The Thing)

キャリア初期に愛用したプリアンプ搭載のSTタイプ

ビッグ・ブラック(81〜87年)からレイプマン(87〜88年)にかけてアルビニが使用していたギターは、ノー・ブランドのSTタイプ。

シカゴにあるアルビニのスタジオ(Electrical Audio)の機材リストに載っている該当個体は、現在はWarmothのローズ指板のTLネックに交換されているが、ビッグ・ブラック時代は貼りメイプル・ネックだったと思われる。

このギターはMighty Mite(アメリカのギター・パーツ販売業者/ブランド)のパーツを多く搭載し、Alembic製プリアンプをインストール。ピックアップはフロントとリアにSeymour Duncan製Quarter Poundが搭載されている。センター・ピックアップはなく、空いた場所にはAlembicのブースター用のバッテリーが仕込まれているという。

2つのピックアップをミックスで使用する際にはアウト・オブ・フェイズ・サウンドが得られるとのことで、この音をブーストし、さらに歪ませることで、独特のサウンドを作り出している。

Electrical Audioの機材リストから詳細をチェック

※2024年8月現在、このギターは機材リストからはずされています。

Flynn Guitars/Custom TL Model

カスタム・メイドのダブル・カッタウェイTLタイプ

ビッグ・ブラック時代にはもう1本、Flynn Guitars(イリノイ州の楽器店)でカスタム・メイドされたTLモデルを使用していた。こちらもSeymour DuncanのQuarter Poundが2基搭載されており、各ピックアップにフェイズ・スイッチを備えている。

本器は87年に行なわれたビッグ・ブラックのラスト・ライブで破壊されたが(破壊されたギターの一部を無名時代のカート・コバーンが貰って帰ったという逸話もある)、後年、アルビニは再度Flynn Guitarsに同仕様のギターをオーダーしたとのことで、Touch and Go Records の25周年ライブでビッグ・ブラックが再結成した際には、そのギターが使用された。

現在はElectrical Audioの機材リストでこのギターを見ることができる。

Veleno Guitars/Aluminum Guitar

ZENI GEVAとのライブでも使用されたアルミ・ギター

レイプマンが活動休止したあとの92年、アルビニがZENI GEVAに参加する形で日本でライブを行なった際に使用されたのが、Veleno Guitarsのアルミ・ギターだ。のちにTravis BeanやElectrical Guitar Companyのアルミ・ギターを愛用するきっかけとなった1本と言えるだろう。

Veleno Guitarsは70年代に個人的なオーダーのみ受け付けていたようで、総生産数はかなり少ない。デヴィッド・ギルモアやエリック・クラプトン、KISSのエース・フレーリーといったビッグネームも所有しており、現在ではコレクタブルなものとなっている。

ピックアップはおもにギブソン製が搭載されていたようなので、アルビニが手を加えていない限りはストックのままだ。彼が直接Veleno Guitarsにオーダーしたとは思えないので、中古で入手したのだと思われる。

オール・アルミ製のギターということで、“どんな音がするのか? もしかしてあの金属的なサウンドの要はこれか?”と考える方も多いと思うが、私が野村義男さんのVeleno Guitarsを弾かせてもらった限りでは、トレブルよりもミッド・ロー・レンジが豊かで、たしかに金属質ではあるが“普通に良い音色”のギターだった。

当時、高円寺20000Vで行なわれたZENI GEVAとのライブが映像YouTubeにアップされているので、ぜひ観てほしい。クラフトワーク「The Model」のカバーで、音も演奏もとてもカッコ良い。

Travis Bean/TB500

シェラックで愛用した不動のメイン・ギター

シェラックでアルビニが愛用したTravis Beanのギター、TB500。アルミのネックを持ち、独特のヘッド・シェイプ、SGとストラトを掛け合わせたようなボディのおかげで、思いのほか弾きやすく、サウンドもミッド・ロー・レンジが豊か。

ピックアップはオリジナル・デザインで、アコースティック・ギターもしくはピアノのように癖のない音色を持っている。アルミ・ネック特有の“面の大きい鳴り”との組み合わせで、ジャズ・ギタリストが求めるクリーン・サウンド、そしてエフェクターの個性が生きるのでファズなどを活用すれば超極悪なディストーションまで対応する1本だ。

近年、値段が高騰するまではオルタナ・ミュージシャンが多く愛用していたイメージがある。

Electrical Guitar Company/EGC500

アルビニ・モデルと呼べるカスタム・ギター

Travis Bean愛好家であるケヴィン・バーケットが立ち上げた、Electrical Guitar Company(EGC)の“アルビニ・モデル”とも呼べるギター。Travis BeanのTB500を愛用していたアルビニのために、ボディ周りやピックアップを強化したモデルだ。ライブでは基本的にTravis Beanのバックアップとしてスタンバイしていた。

ピックアップはハムバッカーに見えるが実はシングルコイルで、ミックスにするとハム・キャンセリングされる。

現在、EGCのケヴィンとTravis Beanのリタ・ビーンは合弁会社Travis Bean Designsを立ち上げており、EGCの姉妹会社としてTravis Beanが復活。これらのギターは受注生産されている。

Steve Albini’s Amplifiers

Intersound/IVP Tube Voice Preamp

アルビニ・サウンドに欠かせないプリアンプ

アルビニを始め、グレイトフル・デッドのステージ上にも置かれていたIntersoundのIVP Tube Voice Preamp。70年代の製品で、特徴的な4バンドのパラメトリック・プリアンプ、トレブルとベースEQなどを備え、クリーンとドライブ・サウンドを切り替えることができる。ほかにもプリ/ポストにエフェクト・ループを備えるなど、後年登場するPearceのプリアンプなどの先駆けとも言えるものだった。

アルビニは本機にソリッドステートのパワーアンプを組み合わせることで、プリアンプで生まれる予想外の歪みや音量による音色の変化を最小限に抑え、大音量かつクリアなサウンドを得ていた。

写真の個体は後期型。ちなみに2015年にシェラックで来日した際、アルビニは本機と同じ仕様のIVPを使用していたという。

1965 Fender/Bassman Head

メイン・アンプはブラック・フェイスのBassman

アルビニはIVP Tube Voice Preampと50Wのパワーアンプ、そして65年製Bassmanを同時に使用していた。場合によってはBassmanだけのことも多かったようで、長年のメイン・アンプと言ってもいいだろう。

過去のインタビューでは“私のヒーローはアンディ・ギル、ビリー・ギボンズ、マルコム・ヤング”と発言しており、彼の根幹となるサウンドは意外にもスタンダードな真空管アンプで作られている。

ブラック・フェイスのBassmanはVolume(音量)を上げればクラシックなドライブ・サウンドが得られるので、クリーンというよりはナチュラルなディストーションを求めていたのだと推測できる。

Orange/Tiny Terror

レコーディングで活躍のミニ・ヘッド

ライブでは使用していないが、アルビニがスタジオやレコーディングで信頼を寄せていたのがオレンジのミニ・ヘッドだ。アンプ自体のサウンドだけでなく、ペダルとの相性も良い。録音時にちょうど良い15Wという音量も愛用するポイントだったのだろう。

Steve Albini’s Effects

Interfax/Harmonic Percolator HP-1

70年代に生産された貴重なファズ

世界中のジャンク・ギタリストが探し求めるHarmonic Percolator(ファズ)だが、アルビニ以外に使用している人がどれほどいるのだろうか? 本人によれば“質屋で買った”ということなので、中古で手に入れた可能性が高い。

70 年代初頭にアメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーで設立されたInterfax Electronicsは小規模な電気/楽器修理企業だったらしい。Harmonic Percolatorはカルト的な人気を誇り、世界中でコピー品が作られているが、正しい回路を持つペダルが少なく、回路図をコピーしただけのデタラメな商品も多い。

そんな中、ウィスコンシン州のTheremaniacsはオリジナル回路を正しく再現したHP-1を販売していた。Harmonic Percolatorの商標を取得するあたりに自信とプライドが感じられるが、近年は製作されていないようだ。

アルビニはほかにもLovetoneやEarthquaker Devicesなどのペダルを好み、Electrical Audioスタジオにセットしていた。

MXR/Smart Gate

音を不自然に切るために必要なゲート

アルビニはMXRのSmart Gate(ノイズ・ゲート)をHarmonic Percolatorの後段に接続していた。 ネット界隈では、“Harmonic Percolatorのファズ・サウンドにバッファをぶつける要素もある”と言われているが、そうではないようだ。

“レコーディングではノイズ・サプレッサーを嫌うアルビニがゲートならOKなのか……?”と言われるが、それは別の話。ノイズを除去し、レコーディングの空気感を殺すノイズ・サプレッサーではなく、アルビニは“音を不自然に切る”ためにノイズ・ゲートを使用していた。