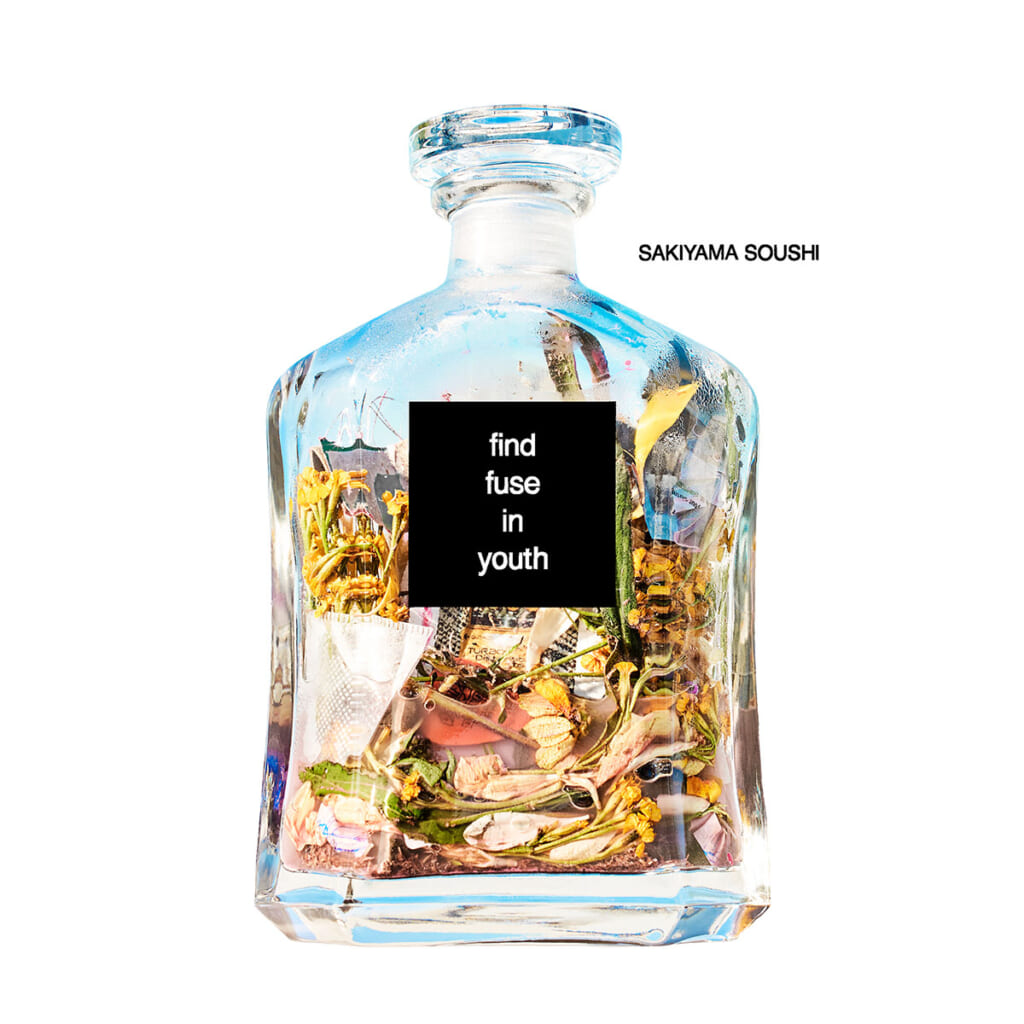

2018年5月にAbemaTV『日村がゆく』主催の「高校生フォークソングGP」に出演し、当時15歳(!)の若さながら常人離れした技術の弾き語りで大きな注目を集めた崎山蒼志。以降、意欲的に音源リリースを重ねてきた彼が、フル・アルバム『find fuse in youth』を完成させた。メジャー・デビューを飾る同作は、崎山ならではの弾き語り曲だけでなく、バンド感を生かしたロック・チューンや打ち込みを導入したナンバーなどが収録されており、彼の多面性を堪能できる一作だ。豊富な音楽知識と10代ならではの瑞々しい感性がミックスされることで生まれた好盤について、高校三年生の若き鬼才・崎山にじっくりと話を聞いた。

取材・文=村上孝之 写真=堂園博之

カオスなアルバムに

なったなと思います(笑)。

『find fuse in youth』を作るにあたって、テーマやコンセプトなどはありましたか?

今回はメジャー・デビューということが、けっこう大きくありました。デビューするにあたってメジャー・レーベルの人とも話し合って、自分が中学生時代に書いた曲でYouTubeとかで反響があるものをまずは音源化しようという話になりまして。それで、去年の11月から今年の1月にかけて「Samidare」、「Undulation」、「Heaven」という3曲をアレンジャーさんと一緒に再構築して、デジタル・シングルという形でリリースしたんです。それを経たうえでのアルバムだったので、これまでの自分の音楽歴を振り返るような内容にしようかなと思いつつ、だけど今やりたいことも提示したくて。両方を入れた結果、カオスなアルバムになったなと思います(笑)。

(笑)。崎山さんの幅広さや特異性を味わえる一作です。実に多彩なサウンドの曲が入っていますが、アルバムの核になっているのは「花火」や「Undulation」、「Heaven」といったバンド感や生々しさが持ち味の楽曲かなと感じました。

そのあたりはアレンジャーさんと一緒に形にした曲たちで、アレンジャーさんとどういうアレンジがいいのか話をした時に、“バンドっぽいほうがいいんじゃないか”という話になったんです。僕自体がロックの影響も強いし、もともとバンドをやっていたので、そういう方向性が合う曲は素直にそうすべきだなと思って。アレンジャーさんも同じ意見で、バンド感を生かした曲が多くなりました。

“再構築”した楽曲は、弾き語りのアレンジを大事にしつつ、バンド感を湛えたサウンドが加わってすごくカラフルですね。例えば「Undulation」はサビでキャッチーな4つ打ちが加わり、なんだかロマンチックなムード感が素敵です。

今回アレンジャーさんにアレンジしていただいたどの曲にも共通していますが、僕の弾き語りを軸に作って下さったんです。「Undulation」は田中ユウスケさんにアレンジしていただきましたけど、この曲もアコギが支柱ですね。途中のアコギのブレイクとかも、田中さんが作ったデモの段階でああいうアレンジになっていて、めっちゃおもしろいなと思いました。「Undulation」は中学校3年生くらいの時に作った曲で、「Samidare」、「Heaven」に続いて今回アレンジしたいなと思ったんです。

アレンジを頼む際、これだけは譲れないとこだわった部分は?

どれも昔作った楽曲だったので、それほど……ただ、僕はもともと、“1人でやるイメージ”で曲を作っていない部分があるんです。中学の時はバンドをやっていたのもあって、弾き語りでも“バンドでやれるような曲”ということを意識していたし。

なるほど、興味深いです。たしかに崎山さんのギター・プレイって、よく聴くとアコギ1本でドラムとかベースのパートも同時に体現している印象がありますね。アコギ1本でバンド感を表現していて、それがカッコ良さの要因かと。

それは意識しています。僕の中には“アコギ1本でバンドに負けないような弾き語りをしたい”という思いがあって、ずっとそういうライブをしてきたつもりではあって。それに、“リズム”が自分の根底にあるというか、僕はビートがすごく好きなんです。だから、アコギをリズム楽器としてとらえている部分もあります。

実はアコギよりも

エレキのほうが好きです。

「Undulation」はパワフルかつパーカッシブなアコギが印象的ですが、もしかするとスラップしているのでしょうか?

していないです。ただ、この曲のアコギは相当強く弾いていて、“ジャッ!”とストロークした時の返しというか、引きをすごく強調してるんですよ。だから、ちょっとスラップみたいに聴こえますよね。

今作はアコギだけでなくエレキ・ギターもかなり弾いたようですね。

弾きました。僕は中学生の頃はエレキ・ギターでバンドをやっていて、実はどちらかというとアコギよりもエレキのほうが好きなんです。僕は幼少期にthe GazettEを聴いてロックに目覚めましたから。今回は「Undulation」、「Heaven」、「花火」といった曲で、アレンジャーさんが考えてくださったちょっとしたフレーズとか、バッキングを弾かせてもらいました。あと、アルバムの最後に入っている「find fuse in youth」では1曲を通して弾いています。今後は機会があれば、エレキ・ギターもどんどん弾いていきたいですね。今回アレンジャーさんと組んだ曲はギブソンのSGを弾いていて、「find fuse in youth」はダンエレクトロを使いました。

ダンエレクトロ! いいチョイスですねぇ(笑)。

ライブでもダンエレクトロで弾き語りをすることがあるんです。音色がちょっとアコギとエレキ・ギターの中間みたいなところがあって、弾き語りがしやすいんですよね。単純に見た目がかわいいなと思って買ったんですけど(笑)。僕はビザールっぽいギターが好きなところがあって、1957年製のダンエレクトロと1973年製のSGスペシャルを使っています。

ギターの好みもなかなか独特ですね(笑)。話をアルバムの楽曲に戻しますが、崎山さんが世に知れ渡るきっかけになった楽曲「Samidare」はヒリヒリした雰囲気のロック・アレンジになりましたね。

この曲は宗本康兵さんにアレンジしてもらって、宗本さんはもとの「Samidare」を生かすイメージで作ってくれたみたいです。個人的には宗本さんがアレンジしたデモを一聴した時が一番シックリきたというか、“バシッ!”ときた感覚がありましたね。そこから数回やり取りさせていただいて、今の形になりました。

続いて、「鳥になり海を渡る」、「ただいまと言えば」、「find fuse in youth」といったアコースティック・ギターの弾き語り曲について話を聞かせて下さい。

アルバム全体をバンド感のある曲で統一はしませんでしたね。崎山蒼志のスタイルがずっと弾き語りだったので、そういうものも入れることにしました。特に「鳥になり海を渡る」は、やっぱり弾き語りが際立つかなと思ったし。それに、弾き語りの曲は歌とアコギを一発録りしたんです。「鳥になり海を渡る」はたまにライブでやっている曲ではあって、ライブの時の突き抜ける感じをそのまま音源化したかったんです。だから、クリックも聴かずに録りました。

クリックなしとは素晴らしい。ちょっと昔のブルースマンのレコーディングを思わせるところがありますね。

恐縮です(笑)。さっきも話したようなライブ感だったり、歌とギターの一体感だったりを重視した結果、一番シンプルなやり方がいいだろうということになったんです。だから、頑張るぞと思って“ガッ!”とやりました(笑)。そういえば「Samidare」もクリックなしで歌も同時に録りました。石若駿(dr)さん、マーティ・ホロベック(b)さんと一緒にライブ録音したんです。すごく気持ちが上がったし、いいテイクが録れたんじゃないかなと思います。

ジュリアン・ラージは

“ヤバいな”と思いながら聴いています。

先ほどブルースマンという話が出ましたが、「鳥になり海を渡る」や「回転」などで、ブルージィなメロディや歌い方も聴かせていますね。

本当ですか? それは、あまり意識していないです。僕はブルースやジャズといったルーツ・ミュージックはあまり通ってきていないので。

幅広くいろいろな音楽を聴いていく中で、ブルースやジャズのフィーリングも自然と備わったのかも……?

そうかもしれないです。父親がアシッド・ジャズとかがすごく好きで、家の中とか、家族で車で出かける時によく流れていたんですよ。それが自分の中に入っているのかもしれません。最近、ジャズにはちょっと興味があって、ジュリアン・ラージとかは“ヤバいな”と思いながら聴いています。あの人の音楽って、“どういうこと?”みたいな感じなんですよね(笑)。今回の『find fuse in youth』には「観察(interlude)」というエレキ・ギターの独奏曲が入っているんですけど、ちょっとジャズっぽかったり、コンテンポラリーな雰囲気で弾いていて。あの曲はジュリアン・ラージとか、その関連で知った人から影響を受けています。

「観察(interlude)」の崎山流ジャズ・ギター、すごくおもしろいです。インストだから単純にギタリストとしての一面も見えて。

やっぱりギターは、すごく好きですね。

今、ジュリアン・ラージのほかにハマっているギタリストとかいますか?

最近はガールバンド(アイルランドのポスト・パンク/ノイズ・ロック・バンド)のギターも好きです。もうずっとノイズとか効果音を出している感じなんですよ。効果音がリフみたいな曲を作ったりしていて、すごくいいなと思う。あと、ギタリストという観点で見ている人は少ないかもしれないけど、マック・デマルコさん。歌がメインの感じがするけど、アコギの音がすごくいいんですよ。僕とは全然違う優しい音で、メチャクチャこだわりがあるんだろうなと思う。

「観察(interlude)」ではアウト・フレーズ気味の導入からジャジィになっていく展開や、エンディングの壮大なリバーブが魅力的です。リバーブといえば、「find fuse in youth」で深い残響をかけたエレキ・ギターをパッドとして使っていますね。

キーボードみたいな“ファーッ”という音を入れたくて、リバーブをかけたギターを入れることにしました。僕はデス・バイ・オーディオのReverberation Machineというリバーブがすごく好きで、それを使っています。真ん中のツマミをフルにすると壮大なリバーブ効果が出せるんですよ。あと、Reverberation Machineはリバーブを深くすると音が歪んでいくんです。そこも好きだし、音が歪むことで隙間がなくなる感じもいいですね。それに、「find fuse in youth」は録る時にオン・マイクとオフ・マイクを立てて、オフ・マイクの音も混ぜました。ステレオ感のある音にしたかったんです。

「そのままどこか」で

マーティンの良さを体感できた。

続いて、アコギの弾き語りにストリングス・カルテットを加えた「そのままどこか」も今作に奥行きを持たせています。

去年書いた曲で、“恋”がテーマになっています。そういう曲はあまり作ったことがなかったので、やってみようということになりまして。言われないと恋がテーマだってわからない歌詞ですけど、自分なりのラブソングでいいかなと思って。アレンジに関しては、曲と歌詞を書きあげた時に“ストリングスを入れたいな”と思ったんです。そのことは別に言わなかったんですけど、アレンジをして下さった宗本さんからデモが返ってきたら、ストリングスを入れたバージョンもあったんですよ。それで、“おっ? おおっ!”みたいな(笑)。カルテットの方たちがスタジオに来て下さって、その時に初めて生のストリングスを聴いて、すごく感動しました。あと、この曲は同じ事務所の先輩である堂島孝平さんのマーティンD-28をお借りしたんです。マーティンの良さを体感できたことも含めて、「そのままどこか」のレコーディングは強く印象に残っています。

いい経験をしましたね。さらに『find fuse in youth』には打ち込みを生かした曲も多いです。「waterfall in me」、「目を閉じて、失せるから。」、「Repeat」など、崎山さんならではの音楽嗜好が出ているなと。

最近はオルタナティブなヒップホップみたいなものをけっこう聴いているんです。Jペグマフィアも聴いているし、もっとクラシックなものも好きです。ヒップホップはあまり知らなかったけど、一昨年にタイラー・ザ・クリエイターという人のアルバムを聴いて、めっちゃカッコいいなと思ったんです。それからヒップホップを聴くようになって、自分もビートン(・ダウン・ヨー・ブロック)みたいなことをやりたくなった。それで、「waterfall in me」という曲ができたんです。

「waterfall in me」はまさに現代のヒップホップ・トラックですね。中間でいきなり場面が変わってアンビエントな感じになりますが、この曲はどんなイメージで作りましたか?

この曲は、大雨が降っている日に作ったんです。去年はコロナの影響で実家にいることも多くて、そういう状況だったからかいろんなイメージが湧いてきて。最初は中間のセクションは雨つながりで、プリンスの「Purple Rain」みたいな感じにしたんですよ。

おお、プリンス!

ファズ・ソロがあって、ダイナミクスが効いていて……みたいな。でも、その後サビの歌詞を書き換えたんですよね。そうしたら、プリンスは合わなくなったなと思って。それで、どうしようかなと思ってアンビエントとリズムで遊んでいたら、今のセクションができあがりました。

とにかくサウンド面での遊び心というか、実験性に満ち溢れたアルバムですよね。従来の弾き語り少年のイメージとは全然違うというか……。「waterfall in me」は歌の加工までしていますし。

声いじりはけっこうやりました。いわゆるサビにあたるパートはキーを2音下げて歌って、それを後から2音上げたんです。そこは、子供の声みたいにしたかったんですよね。子供の頃の自分を楽曲に投影したいなと思って。あと、サビでエレキ・ギターが鳴っていますけど、家で録った素朴なエレキの音をステレオで流しました(笑)。

これからは、

バンドもやろうと思っています。

サイバー・テクノっぽい「目を閉じて、失せるから。」と幻想的なスロー・チューンの「Repeat」についても話してもらえますか?

「目を閉じて、失せるから。」はギターが入っていない曲ではあるんですけど、もとはサビみたいなパートの“目を閉じて……”というのを、ギターを弾きながら歌っているデモだったんです。でも、僕がよく聴いているハイパー・ポップというか、チャーリーXCXみたいに電子音がばりばりに鳴っているようなものをやりたかったんですよね。和音を分解して、MIDIで並べているみたいなもの。それをやっちゃったという曲です。「Repeat」はアンビエントだったり、SF感だったりで遊んだ曲という印象ですね。僕は2000年代に入ってから生まれたんですけど、自分が子供の頃というか、2001年くらいの雰囲気をイメージして作りました。映画『2001年宇宙の旅』とかを想起しつつ、同時にフランク・オーシャンみたいな感じもあって。それをもっとB級というか、かわいい感じにしたい……みたいな。そういう曲です。

なるほど〜。なんかこう、名刺代わりの作風が求められがちなメジャー・デビュー作の中で、崎山さんの中にある“尖り”や“闇”のようなものを示しているじゃないですか? それがカッコいいです。

ありがとうございます。今回アレンジャーの方と組ませていただいて、いい形で提示できたことにはすごく感謝しています。でもその反面、自分だけの趣味で作ったものも入れたいという思いがあったんです。それを実現した結果、冒頭に言った“カオスなアルバム”になったわけですけど(笑)。

それが、いい方向に出ていると思います。それにしても、崎山さんは本当に幅広く音楽を聴いていますね。どういうリスナー遍歴なんですか?

さっき話したように僕はthe GazettEでロックに目覚めて、小学校の頃はずっとビジュアル系を聴いていたんです。で、2013年頃に邦ロックがすごく流行っていて、凛として時雨やクリープハイプ、ナンバーガール、ゆらゆら帝国あたりを聴いていました。それとは全然違う流れで、父親が好きなアシッド・ジャズとか、オアシス、リンキン・パーク、BLANKEY JET CITYもいいなと思う……みたいな感じでした。僕は、“未聴感”のあるものが好きというか、聴いたことがない音楽に惹かれる面がものすごく大きいんです。ジャンルに関係なく“うわっ、すげぇ!”と思った音楽をどんどん聴いていって、今に至っています。ヒップホップもそうだし、ポスト・ロックもそうだし、UKパンクとかも好きですし。それに、いいなと思ったアーティストはずっと好きで、好きな音楽が変わっていくタイプじゃない。どんどん広がってきている状態です。

同時に、自身もほかにない音楽を聴かせたいという気持ちがあるんでしょうね。さて、『find fuse in youth』は独創的な魅力に溢れた一作に仕上がりました。本作を機にメジャー・フィールドで活動を行なうことになりますが、今後はどんな存在を目指しますか?

未聴感みたいなものは大切にしつつ、やっぱりポップなものも好きなので、両立させたいというのはありますね。ポップなものをやるんだけど、アルバムとかではもっと“はぁ?”というような音楽も提示したい。それを自分のスタイルとして目指していきたいです。それに、バンドもやりたいんですよね。3月に高校を卒業して環境が変わったら、メンバーを探そうと思っています。あと、映像も撮ってみたい。自分の曲のMVを、自分で作ってみたいんです。やりたいことはたくさんあって、これからひとつひとつ実現させていけるといいなと思っています。

崎山の最新愛用ギターたち!

崎山の最新ボードはいたってシンプル!

(アコギ用/上段右から)

BOSS /TU-3S(チューナー)

L.R.Baggs/PARA Acoustic D.I.(DI)

(エレキ用/下段右から)

EarthQuakerDevices /Plimes(オーバードライブ)

Death by Audio /Reverberation Machine(リバーブ)

Death by Audio /Fuzz War(ファズ)

BOSS /TU-3(チューナー)

(パワー・サプライ)

CAJ/AC/DC Station

崎山のペダルボードは、アコギ用が上の2台(チューナーとDI)、下の4台がエレキ用という内訳。エレキ用ペダルは右から順に、3つのクリッピング回路が選べるEarthQuaker Devicesのオーバードライブ(Plimes)、「find fuse in youth」などで大活躍のデス・バイ・オーディオ製のリバーブ(Reverberation Machine)、そして同ブランドの轟音系ファズ(Fuzz War)、ボスの定番チューナー。

作品データ

『find fuse in youth』 崎山蒼志

ソニー/SRCL-11655/2021年1月27日リリース

―Track List―

01. Undulation (album ver.)

02. Heaven

03. 鳥になり海を渡る

04. 花火

05. そのままどこか

06. waterfall in me

07. 目を閉じて、失せるから。

08. Samidare

09. 回転

10. 観察 (interlude)

11. ただいまと言えば

12. Repeat

13. find fuse in youth