踊ってばかりの国が、約1年半ぶりとなる新作『moana』をリリースした。2017年に丸山康太(ex.ドレスコーズ)と大久保仁が加入し、トリプル・ギター体制になったバンドは独自の進化を遂げ、ギター・ロック・ミュージックのレベルを引き上げ続けている。特に前々作『光の中に』、そして前作『私は月には行かないだろう』は、個人的には日本の音楽史に輝く名盤だと断言してもいいくらい、その完成度の高さに驚かされた。もちろん今作『moana』も素晴らしい出来。1年という長い制作期間で丸山と大久保のギター・アンサンブルに変化が起こり、ジャズ、ボサノヴァ、レゲエ、ブルース、サイケデリック……あらゆるジャンルを飲み込んだ唯一無二のサウンドに進化した。今回その変化を深堀りすべく、ギター・マガジンでは初となる2人のインタビューをお送りする。さらに2021年6月9日(水)に下北沢440で行なわれた、丸山康太&大久保仁ツーマン「Nature & Future」での使用機材もご紹介しよう。

取材・文・機材撮影=小林弘昂

ロックがやりたいけど、

誰かが過去にやったやり方じゃ面白くない。

──丸山康太

丸山さんはなんとドレスコーズ以来約9年ぶり、仁さんはギター・マガジン初登場となりますので、まずはギターを始めた頃の話から聞かせて下さい。最初にギターを弾いたのはいつ?

大久保 オレは12歳の時ですね。バンドをやっていた父親の影響で。当時は好きな曲をただ弾いて楽しんでたので、練習らしいことはしなかったです。コードを覚えたくらいかな。

丸山 僕は14歳くらいです。仁と同じで、父親の影響で。最初は映像を観て、音楽を聴いて、それに合わせて弾いて。で、コードとかを覚えて……という感じで(笑)。

2人の一番好きなギタリストって?

大久保 難しいな……。

丸山 うーん……。

なかなか難しそうですね(笑)。

大久保 毎日コロコロ変わるので(笑)。

じゃあ今日の気分では?

大久保 うーん……(笑)。

(笑)。昨年、ギター・マガジン2020年7月号の企画で日本の名盤を選んでいただいた時に、裸のラリーズをあげていましたよね?

丸山 はい。それはもう絶対ですね。

裸のラリーズの好きなところは?

丸山 うーん……。

(笑)。丸山さんは高柳昌行さんなど、ジャズも好きですよね?

丸山 大好きですね。憧れています。

以前はジャズ・ギターを習っていたとのことで。

丸山 そうなんです。沖縄の友寄隆哉さんという先生に何年か。ギターを始めた頃はギター・マガジンとかを買って、それを見ながら独学でやっていたんですけど、“ジャズやりたいな”と思って、その方に習ってましたね。ほかにも習っていた先生はいっぱいいるんですけど。

丸山さんのプレイって、楽曲ごとに必ずドキッとする部分があるんですよ。例えばいきなり不協和音を突っ込んできたり。そういう部分は意識して弾いているんですか?

丸山 そうですね。ジャズが好きだからというのもありますし、ロックがやりたいけど誰かが過去にやったやり方じゃ面白くないというか。だから、そこはこだわりがあるほうですね。聴いたらすぐに誰が弾いてるかわかるギタリストが好きなので、そういう風になりたいなと思って色々と試したりしています。……最近はブルースが好きなんですよ。

大久保 今日はブルースの人だ(笑)。好きなギタリストは?

丸山 ハウリン・ウルフの右腕だったヒューバート・サムリンがすごく好きです。仁の今日の好きなギタリストは(笑)?

大久保 ピーター・グリーンですね。

最高ですね(笑)。仁さんはボーカルのうしろでずっと歌うようなアルペジオを弾くという独特なスタイルですが、どうやって身につけたんですか?

大久保 グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアとか、サイケなバンドにすごくハマって。そういう自分の好きなものを集めて、それを自分の中で解釈して、なるべく他人と同じにならないように意識しています。

今作『moana』を聴いて、2人のギターがかなり似てきたなと思ったんですよ。前作までは丸山さんがドライなサウンドでベーシックを担当し、仁さんがウェットな上モノ担当のような印象もありましたが、今回は丸山さんがエフェクトを多用して、よりサイケな仁さん方向に歩み寄ったような気がします。

丸山 あぁ〜。歩み寄ったという感じよりも……どうなんだろう? でも、ディレイとかのエフェクターはいっぱい使いましたね。ボーカルとギターがぐわっと絡み合って進んでいくのが理想なんです。

綿密に計算された部分がありつつ、セッション感も増したようにも感じました。

大久保 まず最初にベーシックで勢いよく全員分録って、そこで良かった部分は残すんです。で、そのあとさらに音を重ねたりもしたんですが、一発録りの勢いは残ってる気がしますね。「ひまわりの種」は2、3回重ねたのかな。

丸山 レコーディングは伊豆スタジオでやったんですけど、そこのエンジニアの濱野(泰政)さんがずっと付き合ってくれて。“こうしてみよう”とかアイディアを全部提案してくれたので、到達するまでがすごく早かったですね。

大久保 録ってみれば早かったよね。

丸山 うん。録る前が難航してたっていうか……。

ちなみに、丸山さんはレコーディングで同じフレーズを弾かないという噂を聞いたのですが……。

丸山 いや、そんなことはないです(笑)。自分なりに組み立ててますよ。今回のアルバムを作ってる時に仁と話したんですけど、イントネーションとか、そういうところに気を遣うようになってきました。仁のギターに感化されて、特に意識して。そういうのがすごく楽しかったですね。

大久保 今回はコロナでライブがなくなって制作の時間があったので、それが大きいかもしれないですね。時間をかけて作り上げることで、お互いのやりたいことがハッキリ見えてきました。

アルバムの制作はいつから始まったんですか?

丸山 ちょうど1年前にGOK SOUNDというスタジオでレコーディングし始めて、まずシングル(「Orion」と「ひまわりの種」)を出したんです。

大久保 そこから曲が溜まっていって、年明けにアルバムをレコーディングしました。今年の2月くらいかな。

曲作りについてもお話しを聞かせて下さい。まず下津(光史/vo,g)さんが弾き語りで原型を持ってきて、そこからスタジオで全員でアイディアを出していくというやり方ですよね。楽曲によってバラバラだとは思いますが、1曲どのくらいの時間で形になるものなんですか?

大久保 2回くらいスタジオに入れば形にはなるんですけど、それを1回壊して違うグルーヴにしたり、そういう作業にけっこう時間がかかりますね。オレ的にはレコーディングが終わってやっと最終形になるみたいな感覚です。

下津さんが作る楽曲って、弾き語りの段階で下津さんの歌とギター1本で成り立つくらい完成されてると思うんです。そこに新たにギターを付け足す時に、自分なりのルールみたいなものってありますか?

大久保 オレはボーカルに寄り添ってギターを歌わせる、みたいなイメージでフレーズを付けていってますね。

フレーズはギターを弾きながら考えるんですか? それとも頭の中でイメージして?

大久保 頭ですね。頭で鳴っている音に体がついてくるのが一番良い感覚だなと思っているので。

丸山さんは?

丸山 仁とほとんど同じで、“歌とどう関わっていくか”を考えていますね。今までは下津君の弾き語りのコードに対して、ギターのメロディをどこに向かわせようかと考えてたんですけど、今回はメロディの動きにもっと焦点を当てていて。コードが流れていったら、その逆の動きをするというか。そういうのにこだわりましたね。歌と同じ動きをして、そのちょっとあとにメロディを動かす、みたいなことがやりたくて。

なるほど、メロディの動きを意識すると。丸山さんのフレーズって、リズムに敏感に反応しているようなイメージがあるんです。

丸山 あっ、そうかもしれないです……! リズム隊が最高なので、もうドラムばっかり聴いていて。

大久保 リズム隊はすごく安心感がありますね。だから心置きなくメロディ・ラインが考えられるんです。

今作はギター・フレーズがすごく厳選されていますよね。なるべく多くを弾かず、1音ごとの余韻を大事にしているというか。

丸山 そうですね。影で良い仕事をしたいなと思って(笑)。やっぱり楽器が多いから、そうしたほうが面白くなるかなと。それがやりたいがために、1回形になったものを崩したりしてるのかなと思いますね。

頭で鳴っている音に

体がついてくるのが一番良い感覚。

──大久保仁

「Notorious」では2人が同時にまったく違うアルペジオを弾いています。あそこは音がぶつかる寸前の超ギリギリのところで成立していて本当にすごいと思うんですけど、フレーズの相談とかは2人で細かくしているんですか?

大久保 「Notorious」は、オレはあんまり決め込んでなくて。アルペジオっていうイメージだけ持っていましたね。

丸山 僕はいくつかフレーズの候補があったんですけど、どれを弾こうか、かなり迷いましたね。最後まで悩んで、結局全部試したんですよ(笑)。

大久保 オレもそれに合わせてフレーズ変えなきゃ、みたいな(笑)。

最終的に採用したテイクは何が決め手になって?

丸山 あのサビってレゲエのリズムじゃないですか? それをどうやって自分たちのものにするかを考えたんです。コードが切り替わるのがすごく早いから、自分はどの速度でいようかなとか。だから全体を見て決めました。

今作にはドロドロしたグルーヴのサイケな楽曲も多く収録されています。そんな中で「Lemuria」は神聖なアコギと歌が真ん中にあって、それを引き立てる2本のエレキという構図がすごく美しく、アルバムの中で異彩を放っていますよね。個人的に大好きな曲なんですが、どうやって作っていたんですか?

大久保 「Lemuria」は去年の早い段階からデモがあって、1回GOK SOUNDでレコーディングしたのかな。だからけっこう考える時間があったんです。

R ch.が仁さんで、L ch.が丸山さんですよね。仁さんのギターはクリーンでキラキラしていますが、丸山さんのギターはオルタナっぽいザラザラした歪みサウンドで、その対比が面白かったです。

丸山 “ギターをめっちゃ歪ませるか、全然歪ませないか、どっちがいいかな?”って仁に聞いたんですよ。そしたらエンジニアの濱野さんが“どっちの音も出してみたらいいんじゃないか?”と言ってくれて。それで両方出してみたら、2人が違うフレーズを弾いてもハモっていて面白かったですね。

大久保 なのでオレはできるだけ歪ませず、クリーンにしようとしました。

丸山 アコギがブレないので、片方のエレキがすごく歪んでいたら、もう片方のエレキはクリーンでいるとか、そういうことができたんです。

踊ってばかりの国のアコギが入っている楽曲って、常にアコギがどーんと真ん中にあって、決して飾りにならないじゃないですか? それを殺さずに2本のエレキを入れるのはすごく大変だと思うんですよ。でも、「Orion」の再録バージョンもアコギの良さを生かしつつ、ちゃんと2人の個性も引き出されているなと。

丸山 「Orion」はシングル・バージョンを出してから半年くらい間が空いて再録したので、僕の機材が変わったんですよ。ギターもアンプもエフェクターも。それによるところが大きかったというか。

現在の丸山さんのメイン機材はギターがES-175、アンプがHiwatt LEAD 30ですよね?

丸山 そうです。前はいつもコンプをかけて録ってたんですけど、今はコンプがいらなくなったというか、弾きやすくなったんですよ。そうするとフレーズも変わってきて。再録はベストを尽くした感じがあって気に入ってますね。

仁さんは機材面で変わったところは?

大久保 アンプは『光の中に』(2019年)の頃からほとんど変わらず、フェンダーのDual ShowmanとMatchlessのChieftainですね。Dual Showmanのキャビネットには15インチのスピーカーが2発入っています。基本的にアンプは2台鳴らしっぱなしで。変わったのは歪みペダルかな。クランチがTimmy Overdriveで、もっと強い歪みの時はマーシャルのDrive Masterという感じで。それと新しくフェイザーも導入しましたね。

フェイザーは「風」でも大活躍していますよね。仁さんが深いフェイザーで常に空間を揺らしている一方、丸山さんはギター・シンセみたいなサウンドで単音フレーズを弾いていて、新しい側面も感じられました。

大久保 フェイザーはステレオで録音して、気持ち良かったですね。で、ずっとオンにしてみたら面白かったんですよ(笑)。使ったのはMr. BlackっていうメーカーのTwin Lazersです。Mu-TronのBi-Phaseのコピー・モデルですね。

丸山 僕の音はオクターブ・ファズですね。去年友達からもらったACE TONEのFM-2というやつで、ツマミは全部フルで(笑)。この曲ではFM-2とボリューム・ペダルとディレイを組み合わせました。今回のレコーディングではBOSSのDD-3とLine 6のDL4も使いましたね。

仁さんはコンプレッサーもよく使ったんですよね?

大久保 そうです。使ったのはKeeleyのCompressor Plusで、クリーン・ミックスができるんですよ。クリーンの割合を多めにして、もうほとんどでオンにしていましたね。シングルコイルだと音が上下に乱れるじゃないですか? それを持ち上げるために使いました。

丸山さんはメインのサウンドはアンプで作っているんですか?

丸山 そうですね。HiwattのLEAD 30って、80年代アメリカ製のコンボ・アンプなんですけど、すごく歪みやすくて、どこかマーシャルっぽいというか。

Hiwattの前はずっとJCM800を使っていましたもんね。

丸山 僕のは歪みやすい800だったんですけど、LEAD 30はそれに近いなと思って。もちろんクリーンも良いし、ライブでもレコーディングでも使いやすいですね。

レコーディングで使ったギターは?

丸山 ES-175だけですね。

大久保 ストラトとリッケンバッカー330を使いました。ストラトは88年製で、ツマミをいじるとフロント・ピックアップにリア・ピックアップの音をミックスできるように改造しています。リッケンは「メーデー」とか「I was dead」のソロとか、パワーとスピードが欲しい時に使いましたね。

アコギは全部下津さんなんですよね?

丸山 そうです。ギブソンのJ-45と、スタジオにあった古いやつを使っていましたね。J-45、良い音するんですよ。

下津さんが作る楽曲はどんどん生きることに焦点を向け、人間と自然の調和や、お互いを愛することの真理に迫っていると思います。2人はどう感じますか?

丸山 そのとおりで、素晴らしいソングライターなので、その良い音楽をどうデコっていこうかな、という感じですね(笑)。歌詞に引っ張られてフレーズが浮かんでくることもかなりあるんですよ。飛んでくる単語でギターが変わるというか。

大久保 そう。なのでボーカルを入れてからまたギターを足し引きするっていうのが、だいたいいつもの流れなんです。

丸山 だからベーシックの時は……必死ですね(笑)。

大久保 良い歌なので、それに寄り添うことが自分の役目ですね。歌に対する自分のやり方はそれしかないかなと思います。

ありがとうございました。最後に今作を作り終えての感想をお願いします。

大久保 このアルバムは、特にギターを弾いている人に聴いてほしいですね。

丸山 全然狙ってなかったんですけど、キレイに2人のギターのフレーズが分かれているんです。今回それができて、すごく嬉しかったですね。

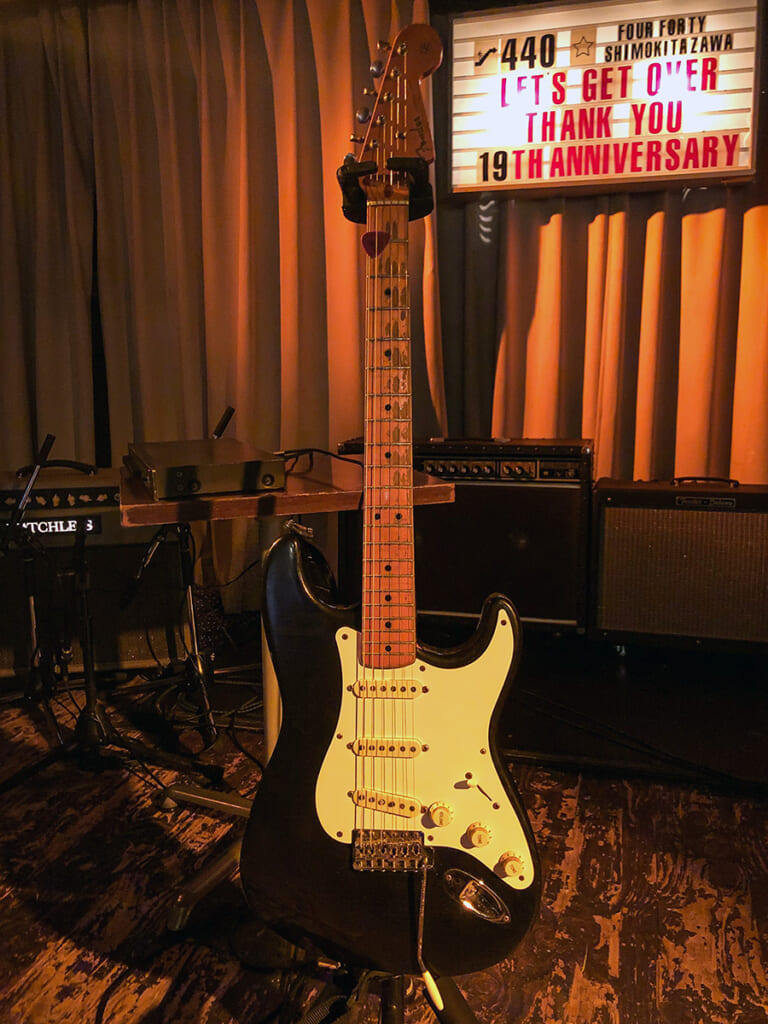

Maruyama’s Gear

ここからは2021年6月9日(水)に下北沢440で行なわれた、丸山康太&大久保仁ツーマン「Nature & Future」での使用機材もご紹介しよう。まずは丸山の愛用ギアから。

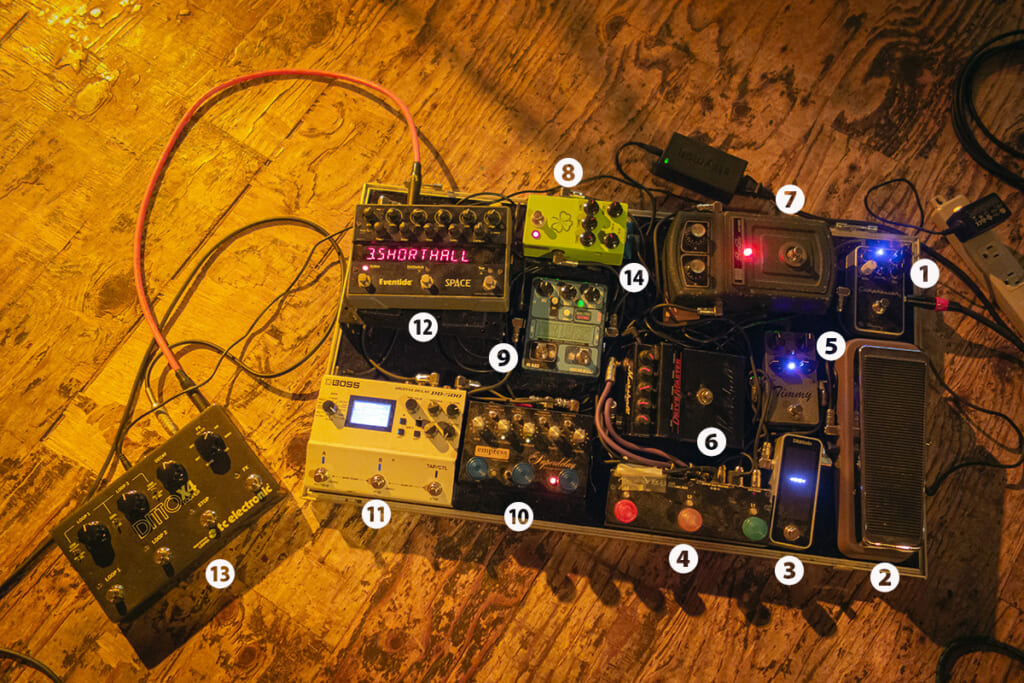

Okubo’s Gear

Matchless Chieftain CH-212

いつもはフェンダー製Dual ShowmanとChieftainの2台を同時に鳴らしているが、この日は本機のみ。1 ch.仕様、スピーカーは2×12、40W出力で、パワー管にEL34を2本搭載したモデル。“低音が出つつ、高音もしっかり鳴ってくれるところ”が気に入っているそうだ。Dual ShowmanはChieftainよりも繊細で押し出し感が少ないため、2台を同時に鳴らすことでバランスを取っているとのこと。

各ツマミはVOLUMEとBASSが9時、MIDが10時、TREBLEとBRILLIANTが12時、MASTERが4時、REVERBが8時に設定されていた。

Pedalboard

②Budda / BUD-WAH(ワウ)

③D’Addario / PW-CT-20(チューナー)

④Providence / RX-L1(スイッチャー)

⑤Paul Cochrane / Timmy Overdrive(オーバードライブ)

⑥Marshall / Drive Master(オーバードライブ)

⑦Roland / AF-60 BeeGee Fuzz(ファズ)

⑧JHS Pedals / The Clover Preamp(プリアンプ)

⑨Mr. Black / Twin Lazers(フェイザー)

⑩Empress Effects / Vintage Modified Superdelay(ディレイ)

⑪BOSS / DD-500(ディレイ)

⑫Eventide / Space(リバーブ)

⑬TC Electronic / Ditto×4 Looper(ルーパー)

⑭strymon / Ojai R30(パワーサプライ)

ギターからの接続順は、まず番号順に①〜④へ。④RX-L1の各ループには、

L1=⑤Timmy Overdrive

L2=⑥Drive Master

L3=⑦AF-60 BeeGee Fuzz

が接続されている。その後、RX-L1のアウトから⑧〜⑬の番号通りに信号が流れる。

音の粒立ちを整えたり、ダイナミクスを補正するために①Compressor Plusを、サウンドにキャラクターを付けるために⑧The Clover Preampを、空間に広がりを持たせるために⑫Spaceを常時オンにしているそう。Spaceは基本的にSpringモードで、フレーズによってHallモードやBlackholeモードで作成したプリセットに切り替える。

3台ある歪みペダルの使い分けだが、⑤Timmy Overdriveはクランチ用、⑥Drive Masterはバッキング用、⑦AF-60 BeeGee Fuzzはソロなどで大きい音を出す用。

ディレイが2台セットされているが、⑩Vintage Modified SuperdelayはTapeモードを使うことが多く、ディレイ音をアンサンブルに馴染ませたい時に、逆に⑪DD-500はディレイ音を目立たせたい時に使用する。DD-500はおもにVINTAGE DIGITALモードでプリセットを作っているという。

⑬Ditto×4 Looperは「ひまわりの種」のレコーディングで活躍。普段の踊ってばかりの国のライブでは使用していないそうだが、この日は積極的にループを作っていた。

⑭Ojai R30は⑧The Clover Preampの下に置かれているほか、⑫Spaceの下にもう1台セットされているとのこと。

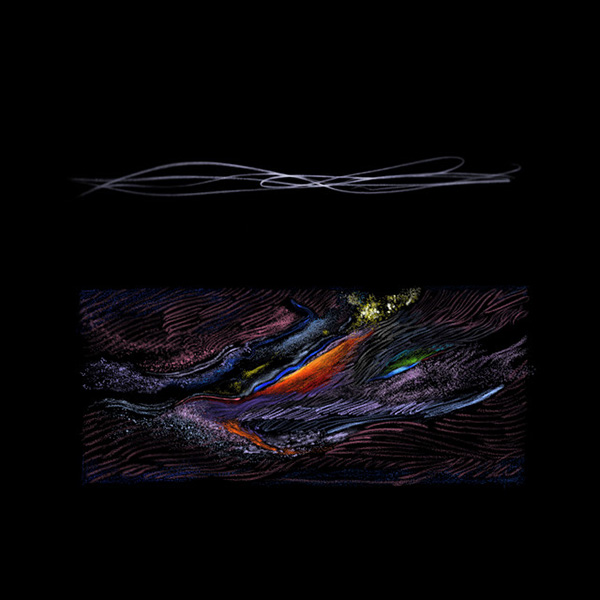

作品データ

『moana』

踊ってばかりの国

FIVELATER/FL-1006/2021年6月2日リリース

―Track List―

01.Hey human

02.Notorious

03.Lemuria

04.Twilight

05.Mantra song

06.メーデー

07.Hello good-bye

08.風

09.凪を待つ

10.Orion(2021)

11.I was dead

12.ひまわりの種(2021)

―Guitarists―

下津光史、丸山康太、大久保仁