LiSAサウンドのキーマンの1人であるギタリスト、PABLOへのインタビュー後編。本稿では、LiSA大躍進のきっかけとなった「紅蓮華」の徹底解説をお送りしよう! 改めて音源を一緒に聴きながら、レコーディング時のプレイのこだわりや音作りなどを細かに語ってもらった。本人直伝によるサビのコード・ワークも特別に紹介しているので、コピーの際にぜひ参考にしてほしい。機材紹介もあるよ!

取材=山本諒 写真=ほりたよしか

サビはパワー・コードじゃなくて、

6本の弦すべてを鳴らすのがキモ。

ではここからは「紅蓮華」を一緒に聴きながら、詳細な解説をお願いします。

わかりました。実はこの曲、そんなにギターが大活躍している感じでもないんですよね。メリハリが効いていると思います。

なるほど。では早速流します……まずは、何と言っても冒頭の低音リフ(0:11~)が多くの人の脳裏に焼き付いているかと思います。そもそもチューニングはなんですか?

ドロップCです。全弦1音下げから、6弦だけさらにCまで下げてますね。

機材は何を使いましたか?

ギターはdragonflyのMAROON666(下欄の機材紹介を参照)。ピックアップはリアで弾いています。アンプはモディファイされたマーシャルで、見事なブラウン・サウンドが出ましたね。ペダルは一切踏んでいなくて、純粋にアンプの歪みだけです。

リフの合間に不協和音でぶつけるフレーズ(0:16~)を差し込んでいますね?

そうですね。これはプロデューサーの江口亮さんのアイディアで、ラウド・ロックでもよく使う手法です。イヤー・キャッチとして、ああいう不協和音って凄く効果が高いので。結果論ですけど、うまく作用してるのかな?と(笑)。まぁでも、やっぱりあの超シンプルなリフあってこそですね。子どもでも口ずさめるぐらいキャッチーだから。

続きに行きます。ギターが控えめなAメロを経て、Bメロ後(0:46~)に一瞬、単音のベンド・フレーズが聴こえてきますね? このあたりもいいスパイスになっています。

半音のベンドですね。あれも江口さんのアイディアで、LiSAのほかの曲にもけっこう入っているんですよ。“江口さんらしいフレーズだな”と思います。理論的に言うと、Dmの9thから半音をベンドさせてマイナー3rdに持っていく、みたいな感じですね。曲の中ですごくキーになる音程なんです。

サビ前では、“ゾンゾンゾンゾン”というヘヴィなダウン・ピッキングが聴けますが、このあたりのミュートのニュアンスってPABLOさんはかなりこだわりが強いのでは?

そのとおりですね。やっぱりパワー・コードを弾く上でミュートって超重要なんですけど、そこは僕も得意というか、好きというか。基本的にはきれいにミュートさせるんだけど、ただ音を切るだけじゃダメ。ミュートすることによって出てくる“倍音”を生かさなきゃいけなくて、それはミュート具合で左右されるんですよね。そこは凄くこだわります。これ、メタリカから学んだことなんですけど(笑)。ジェイムズ・ヘットフィールドのギターのミュート感って絶妙というか。左手で弦を押さえすぎちゃうとピッチが変わるからダメだけど、押さえ具合が甘いとミュートにならない。その中間を狙っていく感じがコツですかね。

続きに参りますが、サビの歌い出し前に出てくるブレイク部分(0:59~)はギターなんですか?

ギターです。親指のスラップで弾いてますね。このフレーズってチューニングがドロップCじゃないんで、ライブではベースに担当してもらっているんですけど。で、このパートってスラップしたあとの“ピーッ!!”っていうハウリング音が素晴らしいんですよ。江口さんのアイディアなんですけど、もう“江口亮、神!”って感じです(笑)。僕は絶対思いつかないですね。ここの一瞬が好きな人ってけっこう多いんですよ。“テレテレジャー、ピー!ドーン!”という。もう1回聴いてみて下さいよ。

聴きましょう。……スラップ後の“ピー!”というハウリング音は2段階になってますね!

そうです。しかも2回目の“ピー!”は、ちゃんとLiSAの歌と同じ音程になってるんですよね。

なるほど、ここでギターのハウリングと歌がユニゾンになって、より倍音感が増している。

そう。やっぱギタリストのアイディアじゃないというか。ギタリストだとどうしても“とにかく弾けばいい”と思っちゃうんですけど、“サウンドをどう聴かせるか”っていう視点で客観的に構築されている。僕も勉強になりましたね。

メタリカから「ラブ・ストーリーは突然に」まで

幅広い要素が入っています(笑)。

いよいよサビに参ります。ギターは野太いコード・バッキングですが、ダビングはしています?

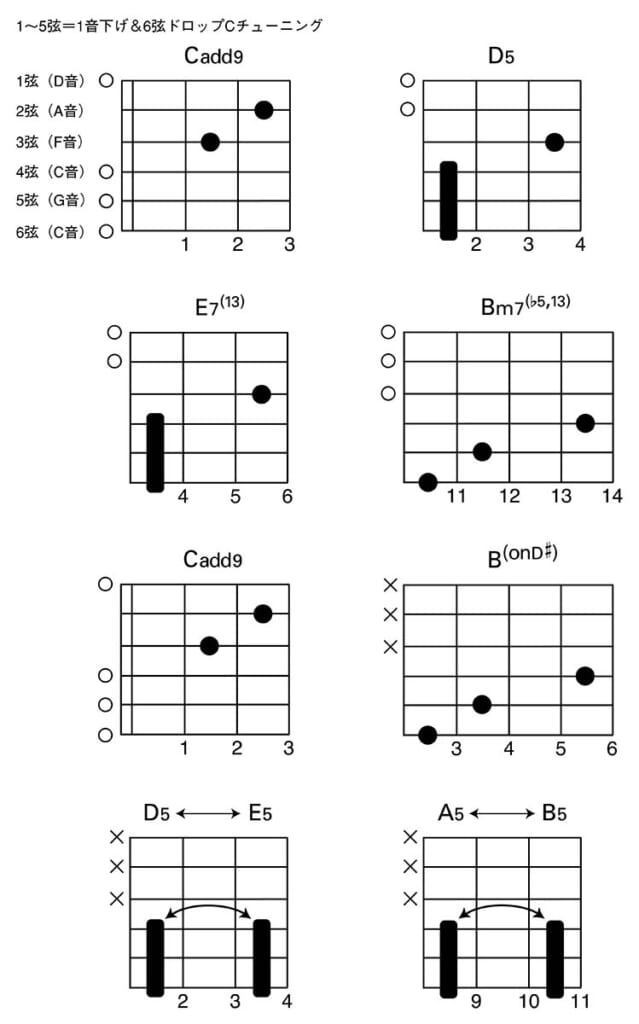

1本ですね。ポイントは、パワー・コードじゃなくて6本の弦全部で鳴らすこと(下のダイヤグラム参照)。一発目もDadd9のフォームなんだけど、6弦のCをきちんと弾いて、そのあとのコードも1~2弦の開放を駆使してるんですよね。つまり、ただ太いだけじゃなくて高音弦の倍音というか、“チャリーン”っていう成分も入れてるんです。だからワイドに聴こえる。あとサビのコード感って、Pay money To my Painの「Another day comes」と一緒なんですよ。僕がわりと得意としているアレンジです。

ストロークはジャカジャカと弾いていない感じですが、右手のポイントは?

白玉です。ジャカジャカ弾いちゃダメで、絶対に白玉。ついついストロークでジャンジャン弾いちゃうんすけど、そうすると耳がそっちに行っちゃって歌を聴かせられない。ロックなサウンドの時に“ここはきちんと聴かせる!”ってパートは、絶対白玉が良いです。ニッケルバックみたいなアメリカの歌モノのロック・バンドって、そういう風に工夫していることが多いんですよ。そこから僕も学んで、どんだけ寂しくても我慢して白玉で鳴らすようにしています。「紅蓮華」は絶対に白玉じゃないとダメな曲ですね。

白玉をうまく鳴らす音作りってありますか?

歪み量やサステインを確保した上で、しっかり白玉で弾き切る音作りをしたいですね。「紅蓮華」のサビは、アンプをフルテンにしただけで、めっちゃシンプルです。

白玉でサビを弾くのってけっこう勇気がいりそうですね……。

そうですよね。だから僕もレコーディングの時、ちゃんと6本の弦がきれいに鳴っていて、成立しているテイクを何度も弾き直しましたね。で、この白玉を使うのって、“歌詞の言葉の詰まり具合”にもよるんです。「紅蓮華」はけっこう言葉が詰まっているから、なおさら白玉じゃないといけない。逆に言葉が少ない歌のバックでは、ジャカジャカ弾いちゃっていいかもしれないです。

これはアレンジ術として参考になる話ですね。

細かいけど凄く重要ですよね。でもとにかく、白玉は効果的に使える場面が多いですよ。「紅蓮華」のAメロとBメロってちょっと内向的な、閉じた世界観じゃないですか? そこからサビで白玉に変えることで大きい世界観を演出して、一気に場面転換ができるというか。

興味深いです。さて2番に参りますが、Aメロではアルペジオが鳴っていますね?

はい。ここはテレキャスを使っていて、J-ROCKシーンで馴染みのあるような音作りにしていますね。

2番ではBメロではなく新しいCメロが登場(1:47~)しますが、ここからはカッティングを披露しています。

“チャカチャチャー”っていう3連のカッティングですね。いわゆる「ラブ・ストーリーは突然に」(小田和正)方式です。だからこの曲、メタリカから小田和正さんまでいろんな要素があるという(笑)。

(笑)。2番のサビ後はしばらくギターはお休みです。

うん、実はそんなにギターないんですよ。最初に言ったように、メリハリが凄く効いていると思う。

で、ラストのサビ前(3:02~)で満を持してヘヴィな刻みで登場!

もうここはメタリカです。

そして最後の大サビですが、ギターの音がちょっとブライトになっているような感じがします。

なんか、そんな感じがしますね。ギターの倍音の伸び具合も増しているようなサウンドで。改めてこうやって聴くと、“あ~、広がっていく感じで効いてるなぁ”って思えて嬉しいですね。

名曲に秘密あり、細かな箇所への工夫がたくさん詰まっているんですね~。

いえいえ(笑)。もちろん、LiSAの歌の表現力あっての曲ですけどね。

「紅蓮華」は僕が培ってきた

知識や経験が100%以上盛り込めている。

ちなみに、PABLOさんがLiSAさんの曲を作る時に心がけていることってありますか?

LiSAの“こういうことがやりたい”っていう要望を受けて、“僕の感性でどれだけ「邦楽っぽく聴かせない」ことができるか?”っていうのは考えているかもしれないです。僕に求められているのもそういうことかな? と思っていて。LiSAの曲ってポップなものも、ギター・ロック的な曲もあって、それぞれを一流の人たちが集まって作っている。だからこそ、受けたオーダーに対して、“自分の個性が死なないようにしよう”というのは常に大事にしています。ただこれ、頭で考えるとうまくいかないんですよ。そこは感性をどれだけ引っ張り出せるかっていう戦いになってきますね。

ギター・サウンドはラウド&ヘヴィでありつつ、ポップ・ミュージックに仕立てるというバランス感を考えたりは?

あんまり考えないですね。僕は、ポップなものも好きではあるけど、あんまりポップ・センスはないと思ってるので。バランスは何も考えずに、“とにかく極限までやれることをやろう”という感じです。

自分の感性をフル稼働させると。

今は音楽自体が製品化していく傾向が強いですけど、僕はそこに抗いたいというか。やっぱり音楽をプロダクトとしてとらえられないので……。もちろんそういうのが悪いわけじゃなくて、みんなが楽しんでいればそれも音楽ですよ。だけど、個人的にはアーティストとかプレイヤーの内面が反映されていて、それが誰かに伝わった瞬間が“芸術的だな”と思うタイプなんです。

Pay money To my Painはまさに、そういうバンドだったと思います。

だと思います。

今の活動はそこと地続きになっているんですね。

そうなのかもしれない。今まで培ってきたことで活動してますから。そういう意味で言うと、「紅蓮華」は確かに僕の持ってるラウド・ミュージックの知識だったり経験っていうのは、もう100%以上盛り込めてると思います。

GUITARS

AMPLIFIER

アンプ・ヘッドはCommuneモディファイによるマーシャルJVM 410H。2013年頃から現場用のメイン・アンプとして導入しており、ライブ/レコーディングの両方で重用している。“通常のマーシャルに比べるとすべてがパワー・アップしている”とのことで、裏面に超低音を明瞭に出すことのできるスーパー・レゾナンス回路も追加。よりしっかりとした低音の音像感が演出できる。また、4チャンネル仕様による利便性も気に入っているポイントだ。

EFFECTS

作品データ

『LEO-NiNE』 LiSA

SACRA MUSIC/VVCL-1707/2020年10月14日リリース

―Track List―

01. play the world! feat.PABLO

02. 紅蓮華

03. 晴レ舞台

04. マコトシヤカ

05. cancellation

06. 愛錠

07. 赤い罠(who loves it?)

08. わがままケット・シー

09. unlasting

10. ADAMAS

11. 1センチ

12. ハウル

13. BEAUTIFUL WORLD

最新ミニ・アルバム!

『LADYBUG』 LiSA

SACRA MUSIC/VVCL-1837/2021年5月19日リリース

―Track List―

01. RUNAWAY

02. Another Great Day!!

03. サプライズ

04. GL

05. ViVA LA MiDALA

06. ノンノン

07. Letters to ME