ギター1本で広大な景色を見せてくれるアリエル・ポーゼンの最新ソロ作『Mile End』。前作『Headway』のリリースから約半年というスピードで産み落とされた本作について、その制作やプレイのこだわりを本人にじっくりと聞いていこう。

インタビュー=トミー・モリー 質問作成=福崎敬太

始めは一連の映像シリーズを作ることくらいにしか考えていなかった。

それでは最新作『Mile End』について聞かせて下さい。『Headway』のリリースから約半年というものすごいスピードでの制作ですが、どのようにソロ・ギターによる作品というコンセプトを思いつき、いつ頃から準備していったのでしょうか?

このアルバムはほぼ1年前、2020年の11月に録音しているんだ。僕の最初のアルバム『How Long』では、3曲ほどインタールードという形でギターだけのトラックを収録しているし、僕が1人でああいったプレイをしている姿を多くの人たちがSNSなんかで知っていて、そういったことへのオマージュを込めてやりたかったのさ。多くの人から“あのプレイが良い感じだったよ!”とか“Instagramで弾いているようなギター・アルバムを作ることはないの?”とも言われてきたからね。

いつも“たぶんやらないと思うけど、どうだろう……”みたいに答えていて、明確に否定はしなかったけど、計画を立てるようなことでもなかった。やりたいとはずっと思っていたんだけど、優先事項とはならなくてね。だから“コロナ禍によって時間ができた”というのが制作に踏み出せた基本的な理由なんだ。

YouTubeにも動画が続々とアップされています。この作品はこれらのビデオ・シューティングと同じテイクのライブ・レコーディングということですか?

その通りだよ。すべてライブでプレイしたものをそのまま使っている。ダビングもしていないし、あの映像でやっていることが音源で聴けることそのものなんだ。ワンテイクでプレイしたものをミックスして使っているよ。スタジオにビデオグラファーと一緒に入って録音したんだ。ただ、この時はアルバムを作るなんて考えていなくて、一連の映像シリーズを作ることくらいにしか考えていなかった。でも、自分で満足いくような曲ができあがって、しばらく置いておいたんだけど、“これはアルバムとしてリリースしてみたらどうだろうか?”という考えにいたった。そんなに大々的なものじゃなくて、ほんのちょっと出すぐらいの感覚でさ。

“できちゃった”くらいの感覚なんですね(笑)。

そう、『How Long』と『Headway』は純然たる僕のアルバムという意識だけど、これはそれらとはちょっと違うオマケのような位置付けかな。かけた労力もあの2枚のアルバムとは違うからね。それでも僕にとっては意味のある大切なアルバムだよ。15曲録音して、そのうち11曲を収録した。このアルバムが、聴いてくれた人にとってナイスな体験となることを祈っているよ。

言うなれば“完全なる不完全さ”っていうのかな(笑)。

今作はInstagramに“Virtual Voice Memos”として投稿していたソロのアイディアを元に作られていると聞きました。例えば1コードのブルース「Clawhammer」はかなりフリーに弾いているような印象ですが、インプロヴィゼーションのパートはどの程度の割合あるのでしょうか?

例えば「One Oh One」の冒頭のテーマみたいな部分はあらかじめ書いたものだけど、その先どうプレイやアレンジするかについては何も考えてなかったね。「Royal」ではあのコードっぽいところもあらかじめ書いていたけど、それ以外は本当に自由な旅をしたようなもので弾きながらアイディアを見つけていったよ。「Clawhammer」だってモチーフっぽい部分ができたら“これはいい感じだね。じゃあこの先どうなるかやってみよう”という感じだった。その結果的には聴いていて面白いものばかりで、言うなれば“完全なる不完全さ”っていうのかな(笑)。僕としてもどういった方向に持っていけば良いのかわかっていなかったけど、最後には然るべき形で戻ってきていて、聴いていて楽しめるものとなったと思っている。完璧からはほど遠いけど、キャラクター溢れるものがあって僕は気に入っているよ。だから97%ぐらいはインプロヴィゼーションだったというべきかな。

例えば「Tumble Away」だと、アルペジオと単音のメロディでもしっかりとコード・プログレッションを感じさせます。コードとメロディが分かれるようなソロ・ギターではなく、バッキングとメロディが溶け合うようなフレージングは、どのように考えていますか?

コード・プログレッションとメロディっていうのは基本的に同じものだとも考えられるよね。コードをプレイするにしても特にアルペジオともなると、それって実はメロディをプレイしているとも言える。使っている音が何かということではなくて、どんな風にプレイするかが大切になってくると思うよ。「Tumble Away」では3つのコードをプレイしていて、そのサウンドが気に入ったんだ。どことなくチェロっぽくてその先を開拓していきたい気分になった。曲全体をとおして聴いてみるとこのコードがくり返しプレイされていて、僕はそれを元にインプロヴァイズしているんだ。

「Royal」もそういったタイプの楽曲ですが、こちらはコード・トーンによる単音のアプローチなどで、よりジャジィに仕上がっています。ソロ・ギターにおいてコード・トーンに頼って弾くと、音楽的にならなくて悩む人が多いと思いますが、音運びについてアドバイスを下さい。

インターバルへの意識と耳のトレーニングが不可欠だよ。あとは、指板上のどこに何があるかを知ることが、ハーモニーを視覚的にとらえるという意味でとても役に立つことだ。例えばメロディが頭の中で聴こえた時、そのメロディを視覚的に再現できるかが重要なポイントとなってくる。これってリアルタイムで紙にペンで情報を書きつけていくのと同じことだよ。それがスラスラとできるようになるには、たくさんの時間と練習が必要になる。僕は四六時中そういったことを練習しているんだ。あと、僕はコードの中でも特定のボイシングをプレイするようにしていて、必ずメロディや“声”が前提としてある。例えば“2弦のこのフレットをプレイしよう”と思ったら、その音を中心としたシェイプのコードを弾くようにしているね。まぁ突き詰めていくと、“結局はフィーリングが大切”っていうことになるけどね。

僕のWEBサイト上でどの楽曲もタブ譜を提供しているよ。

「Borrowed Time」はデレク・トラックスのようなアプローチもありながら、メロディの息遣いのようなものはボーカリストであるあなたならではなんじゃないかなと。ギターと歌とで、メロディを作る時の共通意識や違う点はどこでしょうか?

歌っている時って“どのフレットのどの音で今自分は歌うのだろうか?”なんてことは考えないよね? ギターでもそういう風にプレイしたいと思い、頭で思い描いたことを自分の手にやらせようとするけどなかなか上手くはいかないものだ。ただ、どう歌うかってことと、どう弾くかっていうことは基本的にやりたいことは一緒で。目指している場所も産まれてきている場所も基本は同じなんだ。

ボーカル曲の場合は声の音域が1つの重要なファクターになりますが、ギター・フレーズ作りの際、キーやチューニングはどのように決めているんでしょうか?

ギターで弾くとなるとE♭やB♭って避けたくなるもので、開放弦が使えるものになりがちだ。G、E、D、A、時にはBやCといったキーでプレイすることもあるよ。ただチューニングを何種類も使うっていうのはそこまで重要じゃなくて、僕は2つのチューニング間で切り替えてプレイしたいと思っている。こうすることで2つのまったく異なる楽器をプレイしているような感覚になれるんだ。僕はどちらか一方だけをプレイし続けるっていうのはあまり好きじゃなくて、異なる2つのキャラクターを往来していたいんだよ。どちらかだけだと飽きてしまうようなことがあれば他方に持ち替えていて、インスパイアされなくなってしまったらまた持ち替えればいい。結果的にフィーリングが得られるものを弾けるようになるし、その楽器でプレイする意味が感じられるものが残っていくのだろうね。

もし可能だったら、全曲分のチューニングを知りたいのですが。

チューニングはこんな感じだね。

| 曲目 | チューニング |

|---|---|

| 「Begin Again」 | オープンE(4カポ) |

| 「Tumble Away」 | 全弦2音半下げ |

| 「After The Rain」 | 全弦1音半下げ |

| 「One Oh One」 | オープンC |

| 「Royal」 | 全弦2音半下げ |

| 「Clawhammer」 | 全弦1音半下げで2カポ |

| 「Borrowed Time」 | オープンC |

| 「Day 17」 | 全弦2音半下げで5カポ |

| 「Four Corners」 | 全弦2音半下げ |

| 「Backseat Driver」 | 全弦2音下げ |

| 「Mile End」 | 全弦2音半下げ |

僕のWEBサイト上ではどの楽曲もタブ譜を提供しているから、そちらもチェックしてもらいたいね。

少し話にも出ましたが、スライド・ギター、そしてソロ・ギターにおいて開放弦の使い方は非常に重要だと思います。例えば「Four Corners」のイントロなどは開放弦の響きが非常に印象的ですが、アレンジ上での組み入れ方にこだわりはあったりしますか?

特に規則としているようなアプローチがあるわけじゃなくて、例えばEスタンダードのチューニングでEのキーでプレイするとなったら、6、2、1弦を適当に弾くだけでもそれなりに上手くいく。必ずしも開放弦を単独で使う必要はなくて、何かと組み合わせたって構わない。ちょっとしたカラーやメロディを入れるための道具として使うことだって有効だ。あと、そもそも僕は開放弦のサウンドを気に入っている。ソロをプレイする時は、サウンドのスペースを十分占めるようなものをプレイしたいと思っていて、それをうっすらと支える役目として開放弦を使うこともある。それはコードであっても構わないし、単音であったっていいと考えているんだ。

開放弦を活かすうえでも、特にスライドでは右手のミュートやピッキングが大事になってくると思います。何か意識していることはありますか?

右手を常にルーズに保ち、それでいて何をすべきか集中させておくことだね。スライドをプレイする時は、ミュートについてよく考えなくてはならない。僕はフィンガーピッキングのサウンドが好きだし、ミュートがしやすいこともあって指弾きが多いけど、ピックを使うこともたまにある。それはどのくらいのアタックの強さでプレイしたいかによるものだし、ダイナミックスによって使い分ければ良いと思うんだ。だからアドバイスできることといえば、時間をかけてじっくりと練習をすることだ。左手と右手にしっかりと仕事をさせるためには、本当に基本的なことかもしれないけども沢山のことが必要なんだよ。

Vemuramの人たちと日本での演奏を計画していたんだ。

David Ryan HarrisやCory Wongなど、様々なアーティストとコラボレーションしています。自分のソロ活動でも、ボーカルものとそれのアンプラグド・バージョン、そして本作のようなソロ・ギター作品など、非常に多彩なスタイルを見せてくれていますが、今後やりたいと考えているようなプロジェクトなどはありますか?

今のところパッと思い浮かびはしないかな。常に曲を作ったり歌ったりしていきたいというのははっきりしているよ。ギターを弾くのが好きだからソロ・ギターのアルバムを作っていて楽しかったし、またこの続きをするかもしれない。それでいてひょっとしたら違うものに手を出すかもしれない。僕は常に様々なことにオープンだけど、必ずしも綿密にプランを練っているというわけでもないんだ。何かグレイトなことに向き合う機会に恵まれれば、もちろんそれに取り組んでいきたいと思っている。すべてに共通して言えることは“曲を作る”ということだけで、それはもちろん続けていきたいと思っているね。

現在のツアーには日本が組み込まれていませんが、問題なく海外が行き来できるようになった時はぜひ演奏しにきて下さい!

ぜひ日本で演奏したいし、本当はそれをVemuramの人たちと計画していたんだ。ただそれはコロナ禍になる以前の話で、残念ながらパンデミックによって消え去ってしまった。日本でのライブはやりたいことの1つとして常に考えているし、むしろ行きたいという思いが切実に募っているくらいだね(笑)。

では最後に、日本のファンたちにメッセージをお願いします!

サポートしてくれていて本当にありがたいと思っているし、心から感謝している。僕と同じようにギターを弾いて様々なものにトライしている人たちは、みんな同じグラウンドに立っているんだ。僕たちはみんな各自のプロセスに取り組み、それをぜひ止まることなくやり続けてほしい。僕だって日々どうやったら課題を解決できるのか奮闘しているし、同じように困っている境遇の人たちを何かしらの形であと押しできていることを祈りたい。そして何よりも、僕のことを知っている日本の人たちと、今すぐにでも会いたいね!

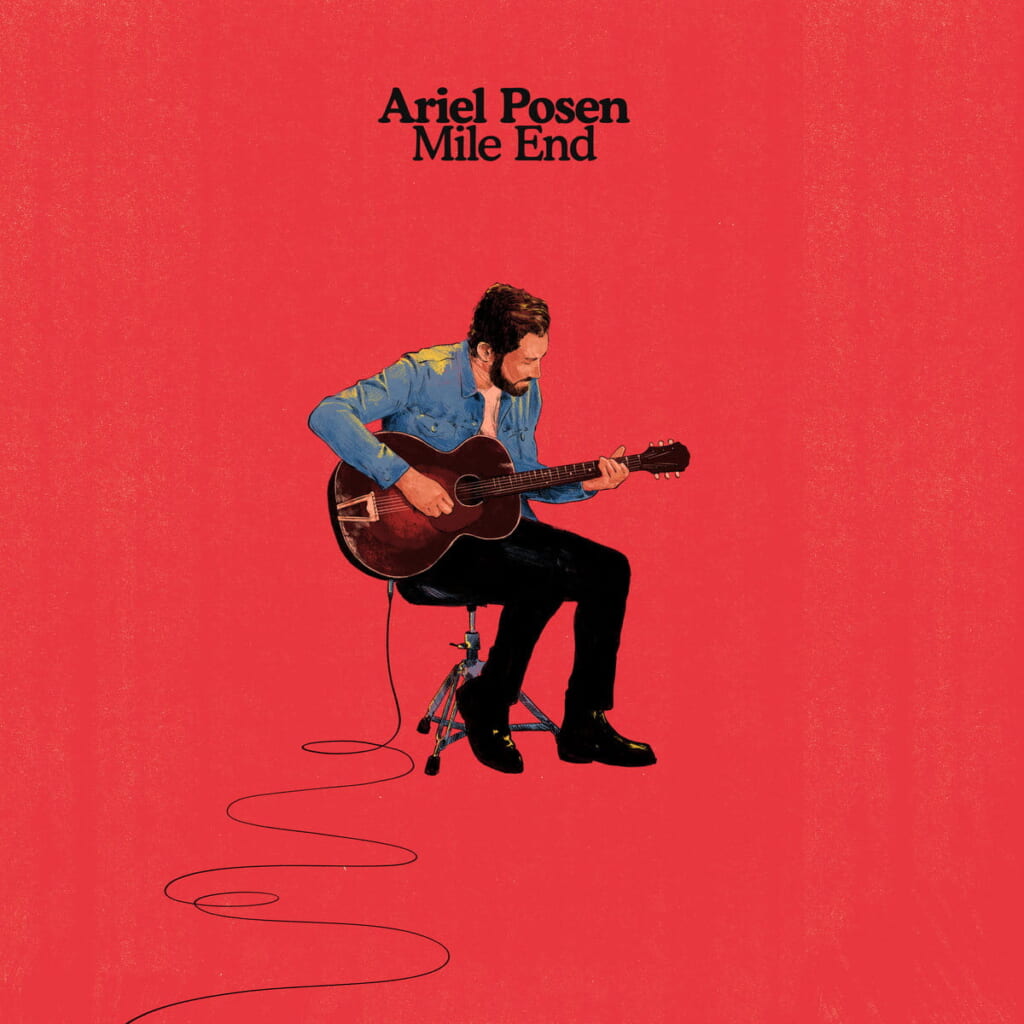

作品データ

『Mile End』

Ariel Posen

輸入盤/2021年10月1日リリース

―Track List―

01. Begin Again

02. Tumble Away

03. After The Rain

04. One Oh One

05. Royal

06. Clawhammer

07. Borrowed Time

08. Day 17

09. Four Corners

10. Backseat Driver

11. Mile End

―Guitarist―

アリエル・ポーゼン