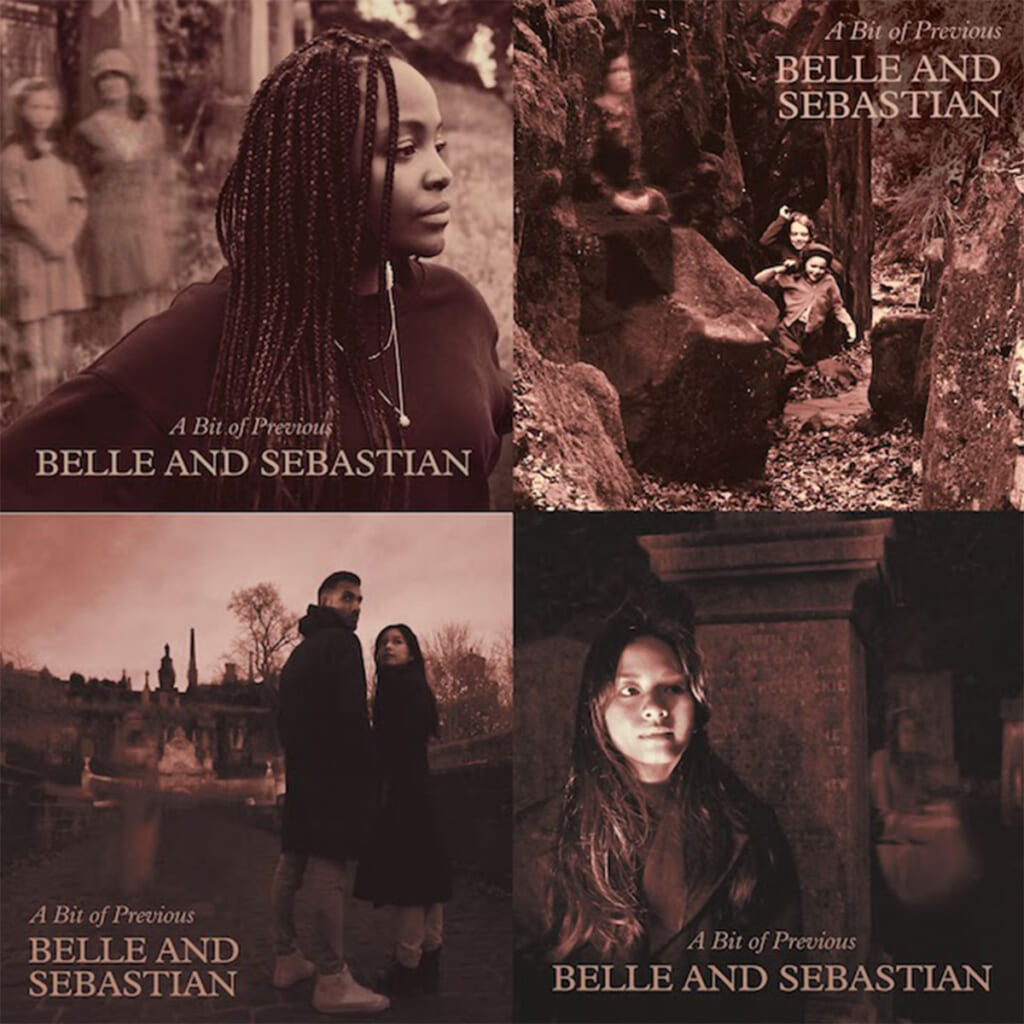

世界中のネオアコ〜インディー・ファンを魅了し続けるベル・アンド・セバスチャンが、7年ぶり通算10作目となる最新アルバム『A Bit Of Previous』を完成させた。

今作は彼らの故郷である英グラスゴーでレコーディング(2000年の『Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant』以来!)したためか、原点に立ち返ったようなサウンドや、明るく解放的なバンド・アンサンブルが味わえる。哀愁漂うメロディに絡むハードなディストーション・サウンドが痛快な「Talk To Me, Talk To Me」や、メロウで浮遊感のあるギターがいくつも重なり合う「Sea Of Sorrow」など、期待を裏切らない意欲作なのは言うまでもない。

今回はそんなベルセバのギター観や、影響を受けた音楽的ルーツなどについて、スティーヴィ・ジャクソン(g,vo)に語ってもらった。さらに、彼がレコーディングで使用したギターや、愛用するアンプ&ペダルボードも一挙紹介!

質問作成/文=錦織文子 翻訳=トミー・モリー ライブ写真=Getty Image 機材写真=本人提供

ホームグラウンドでの制作は

良い方向へ作用した。

前作『Girls In Peacetime Want To Dance』(2015年)以来、約7年ぶりのオリジナル・アルバムのリリースですね。簡単に制作までのお話を聞かせてもらえますか?

絶え間なく制作を進めてきたよ。前回のアルバム・ツアーのあと、グラスゴーのいくつかのスタジオで色んなプロデューサーたちと一緒にレコーディングをしていったら3枚のEPができあがって、『How To Solve Our Human Problems, Pt.1-3』(2018年)として発表することになった。それからツアーも行なって、なんだかんだ忙しかったね。インスト音楽もやっていて、それが『Days Of The Bagnold Summer』という作品として映画のサウンドトラックになったりもした。そんな中でパンデミックが始まってしまったんだ。長期的なオフ期間ではあったけど、そうして何かしらの音楽制作は続けていたから、ブランクがあった感じはしないかな。

今回もメンバー全員で作曲していますが、どんなアイディアやコンセプトをもとに曲を作っていきましたか?

メンバーそれぞれが好きな音楽を持ち込んだって感じかな。僕らは7人の大所帯バンドだから、お互いに刺激を受けることはしょっちゅうなんだ。いつもアルバムができるたびにほかのメンバーのインタビュー記事を読むんだけど、“そんな風に考えていたんだ!”っていう発見があるのも面白いよね。いつも忙しいから、そういうところまでメンバー同士で話してはいなくて、あとからテーマやコンセプトを知ることも多々あるよ。

で、基本的にはスチュアート(マードック/vo,g,piano,etc.)が作詞と作曲のほとんどを担当しているけど、僕らの誰が作ってもコンセプトはその時に起きていることにフォーカスしたものになっている。今作が“パンデミック・アルバム”とは言わないけど、“社会全体とパーソナルなもののつながりについて”を曲にしているよ。ボブ(ボビー・キルディア/g,vo,etc.)は作詞はしないけど作曲はしていて、それにスチュアートが歌詞を乗せたりもしている。例えば「Unnecessary Drama」はもともとボブが持ってきたインスト曲で、そこにみんなでアイディアを加えていったんだ。

今作はアコースティックなテイストも多く含みつつ、バンド・サウンドが主体の明るく賑やかなアルバムだと感じました。何か参考にした音楽などはありましたか?

1つ印象的なエピソードがあるね。この間、スチュアートがインタビューで“「Young And Stupid」はゴー・ビトゥイーンズ(編注:80年代ネオアコ・シーンで人気を博したオーストラリアのバンド)っぽいものを作ろうとしていた”と話していたんだ。作っていた時はそんなことを誰にも教えてくれなかったのに(笑)。プロセスはいつも自然な形で進んでいくから、特に何かを意識したことなんてないんだ。

「Talk To Me, Talk To Me」は軽快なテンポ感と哀愁漂う歌メロに、ディストーションの効いたギター・ソロのコンビネーションがクールです! このフレーズは誰が弾いているのでしょうか?

これはボブが弾いている。彼はこういうキャッチーなソロのアイディアをたくさん持っているんだ。メンバーみんながローリング・ストーンズのファンで、僕はリフを中心としたプレイだけど、彼はソロでの手の込んだプレイが得意だよ。こういうのは、彼は何も考えなくてもすんなりできてしまうんだ。僕はこの曲だと、うっすらと聴こえているアコギやリズム・ギターを弾いているよ。リチャード・コルバーンのドラムも珍しく激しくて、ソロの部分ではかなり爆発するように聴かせることができたと思うんだ。

ベルセバはメロディの立つソフトなロックに、ハードなものを混ぜ合わせた独自のサウンドを表現することが多々ありますよね。そのハードな部分をギターで表現していることがバンドの大きな個性になっていると感じます。サウンドやプレイ面で気をつけていることは?

ラウドで歪んだギターをプレイしたとしても、“メロディックであること”を意識しながら曲の一部にしていくことがポイントだね。それから絶対に守らなくちゃならないのは、“曲を大切にする”ということ。逆に言えば、曲のメッセージが生きるのであれば何を弾いても問題ないよ。曲を作っていくうちにちょっとばかりハードなギター・プレイになることもあるし、ドラムもそれにつられて活気の溢れた雰囲気になったりもする。どの曲にもストーリーとまでは言わなくても流れがあって、それをきちんと伝えられるようにしたいと思っているんだ。曲の主体がアコースティック・ギターでも、チェロでも、ディストーションの加わった2本のギターでも、追い求めることは変わらないよ。

誰しもが10代の頃に聴いた音楽に強く影響を受ける。

ストーンズのギター・スタイルはあちこちで取り入れているよ。

かねてからハードロックやガレージ・ロックからの影響について触れていますが、ギター・サウンドに関するあなたのルーツをもう少し聞かせて下さい。

誰しもが10代の頃に聴いた音楽に強く影響を受けるものだと思う。ボブなんてAC/DCが大好きだしね。もちろん僕も大好きで、『Highway To Hell』(1979年)ははずせないよ(笑)。それと僕が15〜16歳の頃はローリング・ストーンズに夢中だった。彼らのスタイルはあちこちで取り入れていて、今作の「Unnecessary Drama」のちょっとヘンだけどカッコ良いハーモニカはストーンズの影響だね。僕はどの時期も好きだけどブライアン・ジョーンズの頃が特に好きで、ボブはミック・テイラーの頃が好きなんだ。『The Life Pursuit』(2006年)の「The Blues Are Still Blue」はチャック・ベリーをカバーしていた初期のストーンズらしさを意識しつつ、リズム・ギターは69年頃のライブでのミック・テイラーをイメージしていたりね。あまり評価されていないけど、ミック・テイラーってリズム・ギターもかなり上手い人なんだ。『Get Yer Ya-Ya’s Out!』(1970年)の「Little Queenie」もかなりインスパイアを与えて続けてくれている曲だよ。

青春時代に聴いてきた音楽が、現在のプレイにもインスピレーションを与えているのですね。

そうだね。それからバッファロー・スプリングフィールドやニール・ヤングも聴くようになって、クリーンなサウンドでカントリーっぽいフレーバーを入れるのが好きになっていった。3rdアルバム『The Boy With The Arab Strap』(1998年)を作っていた頃には、エルヴィス・プレスリーやニール・ダイアモンドのレコーディングをサポートしていたメンフィスのスタジオ・ミュージシャンたちに惹きつけられるようになっていったね。とりわけレジー・ヤングのプレイはトゥワンギーで深みがあって、彼のフレーズをたくさんコピーしたよ。彼がエレクトリック・シタールを使った演奏もなかなか良くて、影響を受けたな。1stアルバム(『Tigermilk』/1996年)の頃は、ギター的にはヴェルヴェット・アンダーグラウンドやラヴィン・スプーンフルに触発されていて、そこにコンプレッションのかかったトゥワンギーなサウンドを加えていたんだ。最近だと、妻がブリティッシュ・フォークに詳しいこともあって、そういったものに影響を受けている。今もまだまだギターが上手くなれている気がするよ。

あなたの様々な音楽的影響がバンドの個性につながっているということがよくわかりました。新作の話に戻りますが、「Sea Of Sorrow」はスライドも含めて複数のギターで奏でる変幻自在な音像が美しいです。

この曲のギターの組み合わさり方は上手くいったよ。プロデューサーのショーン・エヴェレットのミックスもハマっているしね。ボブはスライドをプレイして、僕はいつものテレキャスター・カスタムを使っている。楽曲のメロウなサウンドに上手くマッチしたと思うよ。テレキャスター・カスタムは今回のアルバムのほとんどすべての曲で使ったんじゃないかな。

ボブとのギターのコンビネーションを考えるにあたって、どのようなことに気をつけていますか?

あまりにも長く一緒にプレイしてきたから、特に何も考えずにやっているね(笑)。彼は僕よりも器用で、ソロも上手いし速弾きも得意だよ。僕は自分のやりたいことをギター・ソロに落とし込むために、時間をかけて作り込むタイプなんだ。そんな僕らが一緒に演奏する時は、お互いのスペースを探すようにしている。“君がリードを弾くなら、僕が支えるようにするよ”って感じだけど、それが自然とできていることのほうが多いかな。もちろん時には“ピックアップはこっちのほうが良いかな?”って議論することもあるけど、グループとしてやっていくうえでそういったことを細かく考えているわけでもないんだよね。楽しむためにやっているわけだし、その過程で何が生まれるのかを見ていく作業なんだ。でも大抵のことはすぐに判断できていて、やっぱり20年以上やってきた経験もあるから、笑い合いながら楽しくやっているよ。

「Prophets On Hold」は全体的にエレクトロ・サウンドですが、ほど良く力の抜けた軽快なカッティングも印象に残ります。

このリズム・パートはスチュアートがアイディアを持ってきたんだけど、実はこのリズムは以前にも何曲かで使ったことがあってね。「If She Wants Me」(『Dear Catastrophe Waitress』/2003年)なんかは良い例で、70年代のジョージ・マックレー「Rock You Baby」っぽく弾いてるんだ。僕はファンク・ギターを細かく追求してきたわけじゃないけど、ポップ・ミュージックから流れてきたナイル・ロジャースのギターは最高にカッコ良かったよ。やっぱり若い頃にラジオでかかっていた70年代の音楽って、どうしても戻ってきてしまうんだよね(笑)。

このテレキャスター・カスタムは

独特なサウンドなんだ。

今作のほとんどの曲でも使用したという、長年愛用しているテレキャスター・カスタムについて教えて下さい。気に入っているポイントは?

このハムバッカーが特に好きで、メロウでジャジィなサウンドを生み出してくれるんだ。リバーブを加えればさらに美しくなるよ。このテレキャスター・カスタムは普通のテレキャスターでは得られない独特なサウンドなんだ。ピックアップをリアにすれば、クラシックなフェンダーらしいサウンドも出せる。

最初にこのタイプのテレキャスターを手に入れたのは1995年。その時の予算内で買えるギターをグラスゴーの楽器屋の店員に選んでもらったんだけど、すぐに気に入ってね。ルックスもグレイトだと思ったよ。それ以降、フランツ・フェルディナンドのアレックス・カプラノスやスノウ・パトロールのギャリー・ライトボディなんかも使うようになって、多くの人たちが持つギターとなった。みんなが僕をコピーしたとは言わないけど、僕が第一人者だったんじゃないかなとは思う。……いや、キース・リチャーズが1981年のツアーから使っていたから、それは言い過ぎか(笑)。2003〜2004年頃に日本製のものを手に入れたんだけど、そっちのほうが好きになってしまって、今はそれをメインで使っているよ。それまで使っていたカスタムショップ製はスチュアートに譲ったんだ。

レコーディングで使用したアンプは?

ライブでも使っているDeluxe Reverbだね。キャラクターの異なる2つのチャンネルを使い分けることができて気に入っているよ。左側のCUSTOMチャンネルはBassmanみたいな感じで、ハードでロックンロールなプレイをするにはもってこいだ。右側のVINTAGEチャンネルはPro ReverbやTwin Reverbみたいなブライトで金属的なサウンドだね。“Bassmanが好きなんだ”とテックに伝えたら、このアンプを薦められたんだ。ライブだとCUSTOMチャンネルにstrymonのFLINT(トレモロ/リバーブ)をつなげて使っているよ。FLINTのリバーブをオンにしたままアンプの上に置いているんだ。

ほかに、ペダルはどういったものを?

BOSSのコンプレッサーやディストーションも使っているね。昔はライブでSpace Echo(RE-201)を使っていたけど、今は小さいペダル(RE-20)に変えたんだ。サイズダウンしたけどサウンドには満足しているよ。それと以前はレスリーを使ったこともあったけど、今はもうペダル(RT-20)で大丈夫になったね。アルペジオの時にレスリー・エフェクトを加えるとジョージ・ハリスンみたいなサウンドになって気に入っているよ。最近はペダルボードに収まるサイズのプリアンプ(EP Booster)も使っていて、大きくてリッチなサウンドになるんだ。あとは、たまにワウを使うくらいかな。

最後に、今後の展望を教えて下さい!

とにかく今はライブでプレイすることを考えているね。作曲とプロデュースをしながらレコーディングをしてきたけど、ライブと制作は別ものだから、新曲を体に覚え込ませなくちゃならない。これから1年くらいはライブに向けたサウンドメイクを考え、レコーディングと同じように弾いて良いのか、それともアレンジをし直さなきゃならないのかを詰めていくよ。それが進むうちに、また次のアルバムについて考え始めたいと思っている。とにかく、動き続けることを考えているよ。僕はスタジオに入って作業をするのが好きだから、時間を見つけてはちょっとしたアイディアを試してみたり、何かしらのことをやってアクティブでいたいと思うんだ。

Stevie Jackson’s Guitars

Stevie Jackson’s Amplifier

アンプはフェンダーの’68 Custom Deluxe Reverb。左のCUSTOMチャンネルは“ハードでロックンロールなプレイをする”時に、右のVINTAGEチャンネルは“ブライトで金属的なサウンド”を出したい時に使用するという。ライブでは、CUSTOMチャンネルにstrymonのFLINTをつなげ、常時ONにしたまま使っているそう。

Stevie Jackson’s Pedalboard

【Pedal List】

①BOSS/TU-3(チューナー)

②Xotic/EP Booster(ブースター)

③BOSS/CS-3(コンプレッサー)

④BOSS/SD-1(オーバードライブ)

⑤BOSS/RE-20(テープ・エコー・シミュレーター)

⑥BOSS/RT-20(ロータリー・シミュレーター)

⑦Fender/2-Switch ABY PEDAL(ABセレクター)

⑧MXR/M237 DC Brick(パワーサプライ)

ギターから①〜⑥へと進み、⑦スイッチャーからアンプへと出力。⑦のチャンネルAはDeluxe ReverbのVINTAGEチャンネルへ、チャンネルBはstrymonのFLINTを経由して同アンプのCUSTOMチャンネルへと信号が送られる。

②EP Boosterはおそらく常時かけっぱなしで使用。メインの歪みは④SD-1。③CS-3はブースター的に使用していると思われ、筐体に貼られたテープには、LEVEL2時、TONE4時、ATTACK2時、SUSTAIN3時のメモが記されている。以前はライブでRE-201を使っていたそうだが、現在は⑤RE-20を使用している。

作品データ

『A Bit Of Previous』

ベル・アンド・セバスチャン

ビートインク/OLE1845CDJP/2022年5月6日リリース

―Track List―

01. Young And Stupid

02. If They’re Shooting At You

03. Talk To Me, Talk To Me

04. Reclaim The Night

05. Do It For Your Country

06. Prophets On Hold

07. Unnecessary Drama

08. Come On Home

09. A World Without You

10. The Deathbed Of My Dreams

11. Sea Of Sorrow

12. Working Boy In New York City

13. A Bit Of Previous *Bonus Track for Japan

14. Sometimes *Bonus Track for Japan

―Guitarists―

スティーヴィ・ジャクソン、ボビー・キルディア