アルバムごとに作風を次々と変化させながらも、オリジナリティを損なうことなくシーンの先端を走り続けるトロ・イ・モワ。新作『MAHAL』は様々な音楽要素をクロスオーバーに採り入れるスタイルを貫きつつ、サイケ/プログレなどの70年代のロック・サウンドを彷彿させるファジィな音色や、グルーヴィなバンド・アンサンブルを独自に昇華した1枚となっている。今回ギタマガが最も注目したのは、本作が“ギター・ミュージックへの回帰作”であるということ。長らくエレクトロに振り切った楽曲制作をしてきたフロントマンのチャズ・ベアが、あらためてギター・ミュージックを世に送り出した理由とは?

質問作成/文=錦織文子 翻訳=トミー・モリー ライブ写真=Getty Image

アルバムを作っている間、

ヒップホップやエレクトロを一切聴いていなかったよ。

新作『MAHAL』はギター・ロックに振り切ったサウンド、そしてグルーヴィなバンド・アンサンブルが映える作品となっています。ここまでギターにフィーチャーしたアルバムは『What For?』(2015年)以来では?

まさにそのとおりだね。

近年はサンプリングやシンセサイザーを使ったエレクトロな作風が続いていましたが、あらためてギター・ミュージックを創作しようとした意図は?

このアルバムの楽曲は、『What For?』を作って以降、2016年からずっと温めてきたものなんだ。『Boo Boo』(2017年)と『Outer Peace』(2019年)は今回のアルバムとは違った方向性だったけど、その間も僕はギター・ミュージックやロックンロールに対する愛を持っていたよ。2枚のアルバムを作りながらも並行して、少しずつ『MAHAL』の作業をしてきたんだ。

そうだったんですね。

ここまで長く時間がかかってしまったのは、たくさんの人にこの作品に関わってもらったり、僕が並行してやってきたレコーディングが大きいかな。もっとあとにリリースすることもできたんだけど、今こそがその時なんじゃないかと思ったんだ。テクノをやったりヘヴィな音楽やったりもしたけど、ツアーをすることを前提とするなら、時代が求めている“癒し”を与えられるような、ポジティブなものにしたいと思ったんだよ。『MAHAL』(註:ペルシア語で“宮殿”の意)というアルバム名には、そういったことをやりたいという気持ちを込めたんだ。

単なるポジティブな音楽に留まらず、様々な要素をクロスオーバーさせた力強い楽曲が揃っているように思いました。音楽的なコンセプトも事前に考えていたのでしょうか?

そういったジャンルについての質問をけっこうされるんだけど、何がきっかけでこういう音楽ができたのかを答えるのは、わりと難しいんだ。J・ディラのビートに合わせて作っただけの曲もあるしね。ビートルズやステレオラブを思い描いたりもしていたし、制作している間にはCANやジミ・ヘンドリックスといった昔のロックを参考に聴いていたから、それらを総括して答えると、ロックっていうキーワードに落ち着いてしまうのかもね。ちなみに、このアルバムを作っている間、僕はヒップホップやエレクトロを一切聴いていなかったよ。

おもに60年代後半〜70年代のロックに触発されたと。

そうだね。でも、“ただ単にレトロな雰囲気のアルバムにはさせない”ということは、なんとなく意識していたんだ。もっとコンテンポラリーなものにして、自分のボーカルに合うものを目指したよ。そうすることでビンテージなサウンドを現代風にブラッシュアップすることができたんだ。それから、ラップやヒップホップの要素や、フロウもおのずと反映されたと思うね。内面的なラブソングなんかじゃなくて、僕が置かれた環境を表現したことで、よりリアルなものが伴っていったんじゃないかな。

ギター・サウンドについてはどうですか? どんなイメージを持ってサウンドメイクをしたのか教えて下さい。

ギターのトーンに関しては、かなり厳密に決まりを設けていたかな。その時に自分が参考にしていた70年代のギター・サウンドにしっかりと通ずるものにしようとしたよ。例えば70年代後半のイエスみたいな感じも求めていたね。ただ、かなりストレートで誤魔化しのないサウンドにしたかったから、エフェクトを多用して全体のサウンドを見失う、ということはないようにした。フェイザーなんてほんのちょっと使ったくらいだったよ。今やフェイザーはテーム・インパラの代名詞のようになっているけど、彼らみたいなサウンドは目指していなかったかな。サイケデリック・ロックの中でも、僕にしっくりくるものを求めたんだ。ほかのパートのサウンドやサンプリングに関しても、その時代っぽいものを求めていたよ。

70年代サイケデリック・ロックの、あなたのフェイバリット・バンドを教えて下さい。

このアルバムで参考にしていたのは、イエスやキング・クリムゾン、ビートルズ、そしてE.L.O.だったかな。

E.L.O.はサイケデリックであるだけでなくモダンな要素もあり、納得の選出ですね。

そのとおりだよ。

曲作りについても聞かせて下さい。ギターから作っていきましたか? それとも、サンプリングやほかのパートを中心にしてギターを加えていったのでしょうか?

だいたいの曲はジャムから始まっていて、ボーカルは最後につけることが多いかな。ベースとドラムから作ってみることもあるよ。でも時にはギターをかき鳴らして歌ってみて、どんなものが生まれてくるのかを試すこともある。それで上手くいった曲もあって、「Mississippi」はギターを弾きながらボーカルのメロディが生まれてきたんだ。だから、このアルバムでは様々な方法で曲を書いたと言えるだろうね。色んな方法で作っていく過程で、曲らしいものを見つけてはそれを地道に形にしていったよ。その場でパッと書いてできた曲なんて、「Postman」くらいだったと思う(笑)。

車のエンジン音やラジオ・ノイズのサンプリング、サックスやフルートなどの管楽器、そしてシンセサイザーなど、あらゆるサウンドで楽曲を構築しています。その中でギターで表現することの魅力とは何だと思いますか?

ギターなどの生の楽器を演奏する最大の利点は、“人間の魂をダイレクトに翻訳できること”だと思うんだ。ギターに限った話ではないかもしれないけど、これってとてもユニバーサルでスピリチュアルな経験だよね。例えば、“適当に弾いてみたこのコード進行、なんか凄くない?”とか、ベースラインをプレイしていて、ちょっとしたミスタッチが生まれた時にハッとさせられるとか。とってもハッピーな偶然こそが人間的な側面であって、僕たちが聴きたいものって、まさにそういうものだと思うんだ。それをギターでもやってみたいと思っていたんだよ。これってまるで自動車レースを見ている時に、心のどこかでクラッシュする光景を見てみたいと思うことに近いんじゃないかな(笑)?

エチオピアン・ジャズを始め、

3〜4タイプのジャズの楽曲を参考にしたんだ。

楽曲のことも聞かせて下さい。まず「The Medium」は、アンノウン・モータル・オーケストラのルバン・ニールソン(vo, g, etc.)をゲストに迎えています。どういう経緯でコラボしたのでしょう?

2015年に、「Half Dome」(『What For?』収録)という曲をルバンとやったんだけど、その時に“今作っている曲があって、これは『What For?』とはまた別のアルバムで使うことになるだろうけど、聴いてくれないか?”と送ってみたんだ。そしたら、“面白そうじゃないか。グッドだね!”という返事が返ってきた。その時、彼はポートランドにいたんだけど、わざわざ僕がいるコロンビアまでやってきて一緒に作業をしてくれたよ。だけど、それからしばらくは手つかずの状態で置いていたんだ。ボーカルを入れてみたもののそんなにしっくりこなかったし、あからさまにサイケデリックな感じもあったからね。

そこから現在の形に仕上がったのはどんなきっかけが?

なんとなくそこから脱却させたいと考えていると、次第に“何もメッセージを込めないほうがいいかも?”と思い立って、ボーカルを取り除いてインストにすることにしたんだ。そうして、“このアルバムのオープニングを飾るのに良いんじゃないか?”と思うようになったんだよ。“この曲にはルバンが必要だ!”と強く思い描いていたわけじゃなくて、そもそも僕が純粋に彼のファンだということ、それと同時に友人でもあるといったことが、こうしてまた一緒に音楽をやることになった理由だね。作り込んだというよりは、“気軽にトライしてみて!”という感じで作ったものだったんだ。

「Goes By So Fast」は、サックスやフルートのフレーズと混ざり合うギターにジャズの雰囲気も感じられますよね。

これはたしか僕がドラムを叩いた曲だと思うんだけど、3/4拍子でやりたいと思ったところから作り始めたんだ。リズムさえ合わせておけば何をプレイしたって構わないという感じだったけど、そんなのはやったことがなかったから、けっこうギターはクールな感じになったかも。面白いプロセスで始まったのがモチベーションになって、さらに作り込んでいこうとした時に、エチオピアン・ジャズを始め、3〜4タイプのジャズの楽曲を参考にしていったんだ。色んなスケールも取り入れてみたよ。このテンポ感も良い感じに生かせたね。

ギターを重ねた曲はほかにもたくさんありますよね。「Clarity」も様々なギター・サウンドが聴けますが、楽曲全体としてはミニマムな印象があります。

「Clatiry」はドラムとベースから作り始めたもので、3/4拍子でジャムってみたんだ。僕はドラムに対してベースを弾いて、ギターはそのあとに重ねていったよ。ギターに関しては曲のスペースを埋め尽くしてしまわないようにしたね。そのトラックをソフィー・ロイヤー(vo)に送って歌を入れてもらって、戻ってきたものにさらにテクスチャーとなるトラックを重ねて、ボーカルをサポートしていったんだ。そう考えると、けっこうストレートなプロセスだったね。

「Déjà Vu」は逆再生のギターが曲の要になっています。このフレーズはどうやって生まれたのでしょう?

これはディラン・リー(ウォッシュト・アウトのギタリスト)がプレイしてくれたもので、ルバンと一緒にやった時と同じように作業をしていったよ。ディランに“こんな感じの曲があるんだけど、どうしたらいいかな?”って相談したら、“こんなのはどう?”ってベースとドラムに合わせて実際にいくつかギターを弾いてくれたんだ。その中でベストなものを選んでいったけど、それでも最初は彼がやってくれたフレーズをあまり好きになれなくてね(笑)。で、それを逆再生してみたら、ベースラインとドラムのグルーヴにピッタリだと感じたんだ。逆再生のギターは、まさしく僕が求めていたものだったんだよ。

今作ではギター・ソロが一際存在感を放っている曲も多いですよね。「The Loop」での長めのファジィなソロは、絶妙にトーンを変えながら何度も出てくるのが印象的です。

これはたしかCreamという名前のファズや、BOSSのBD-2(オーバードライブ)を使ったんじゃないかな? これらのペダルと、FenderのAmerican Deluxe Fat Stratocasterを組み合わせて、ダビングしていったんだ。

「Days In Love」のソロのサウンドも最高にクールでした。この曲ではどんなペダルを使いましたか?

これはTruetone(元Visual Sound)のV3 Jekyll & Hydeというオーバードライブを使っているんだ。それと実は、あのソロをプレイしたのは僕じゃなくて、ディラン・リーなんだよね(笑)。とはいえ、僕がこのアルバムで目指したのは、音楽的にもループっぽいものから脱却させることだった。「Postman」みたいなシンプルな曲以外は、ドラムをループさせないでやってみたんだよね。そうすることで、すべての楽器を同時に演奏したようなセッションっぽさが出せたし、この曲のソロに関してもそういったことが反映できたんだと思う。

先日、日本では“音楽をサブスクで聴くことが当たり前となっている若い世代は、リスニング中にギター・ソロをスキップしている”という話がTwitterで盛り上がりました。あなたにとってギター・ソロとはどういうものですか?

もちろん単に長々しいギター・ソロは好きじゃないけど、そういうソロが全部嫌いなわけじゃないんだ。パット・メセニーのプレイは一日中聴くことができるよ。でも、一般的なリスナーたちともなると、ちょっとでも長いと飽きてしまうってのは、あり得ることだとも理解している。ただ、ミュージシャンたちが体得してきた経験によって耳を惹きつけるようなものが作れるというのは信じていて、僕はそれをこのアルバムでやりたかったんだ。イエスやCANのエッセンスを少しずつ取り入れつつ、そっちの方向に引っ張られすぎないようにステレオラブっぽさも混ぜてみたり、両者のギャップを自分らしく埋めていったよ。

アンプを使わないことに決めたのは

ある意味で大きな進歩になった。

今作のレコーディングで使用した機材を教えて下さい。

僕のエンジニアが組んでくれたギターがあって、STタイプのボディと、TLタイプのネックを組み合わせていて、ピックアップはSSH配列なんだ。どのブランドのパーツなのか、どんな木材を使っているのかはよくわからないんだけど、だいたいのギター・パートはこれを使っている。それと、ギターのほかにベースやドラムもプレイしたね。ベースはHofnerの500/1をほぼすべての曲で弾いたよ。ドラム・キットは2つのキットを持っていて、17インチと29インチのバスドラムなんだ。小さいほう(17インチ)のキットは「Magazine」、大きいほう(29インチ)のキットは「Days In Love」で叩いているよ。

Instagramに投稿している最近のライブ写真では、白いボディにメイプル・ネックのストラトも弾いていましたよね。

そうだね。最近フェンダーから送ってもらったPlayer Plusシリーズってやつで、これがかなりクールなギターなんだよ。トーン・ノブがスイッチになっていて、ピックアップ・ポジションがリアとリア+センターの時にノブをプルすると、フロント・ピックアップがオンになる仕組みになっているんだ。それとストレートなストラトっぽさもあって気に入ってるよ。

レコーディングではアンプを使って録音しましたか?

アンプで録音したのはベースだけなんだ。ギターはすべてDIで録っていて、それが今までのアルバムの作り方と大きく異なっているよ。アンプとリボン・マイクを使って全曲録音した『What For?』のギター・サウンドも好きだったけど、今回のような録り方で得られるサウンドのほうが気に入ってしまったんだ。ダークなんだけど、どこかブライトな感じが最高でさ。それから、ベースとギターを録音した時に、互いに混ざり合うようなサウンドにさせたかったからね。まったく同じものとは言い難いけど、アンプに負けないくらいのリアルさもあるんだ。それに加えて、予算が抑えられるっていうのも悪くないポイントだよ(笑)。

では、ライブではどのように音を出しているんですか?

ライブではアンプを一切使わないでやっている。ある意味、大きな進歩をしたような気がするよ。これは5年前にサンフランシスコで観たキング・クリムゾンのライブにインスパイアされたんだ。彼らはアンプを一切使わずにライブをしていて、それがかなりアメイジングなサウンドだったんだよ。僕も絶対に真似してみようと思ったし、彼らみたいに60歳を超えた人たちがそういった技術の進化を取り入れていることもクールだと思った。

たぶん彼らぐらいの年齢ともなると、アンプからラウドな音を出すと耳を傷めてしまうというのもあるんじゃないかな? 彼らは耳がすっぽりと入るようにヘッドフォンをしていたし、ステージ上にはモニター用のスピーカーなんて置いていなかったしね。ロック・ミュージックのライブなのに、会場にはオーディエンス用のスピーカーしか置いてなかったというのに驚いたよ。

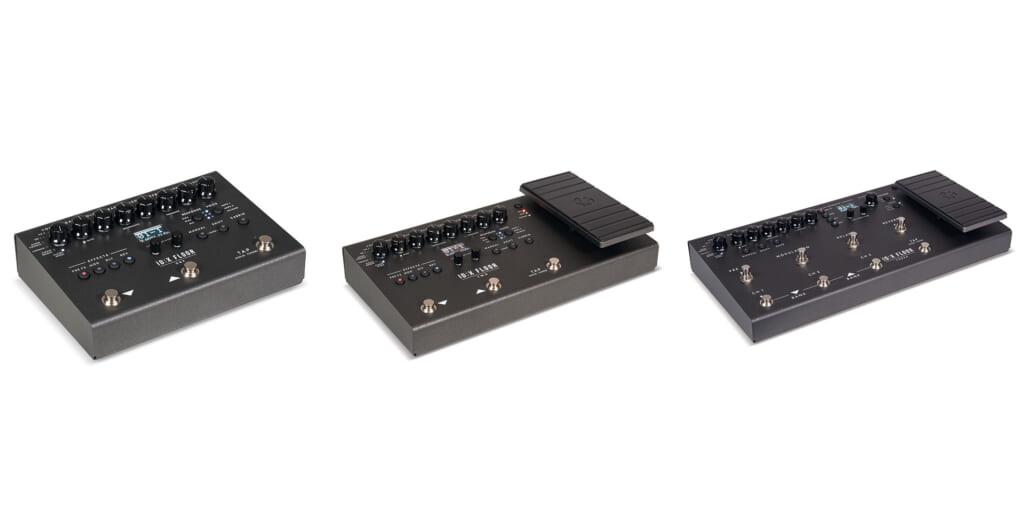

ちなみに、ペダルはどのようなものを使っていますか?

ライブではCry Babyのワウを使っているね。それとstrymonのDeco(ディレイ)はサチュレーションを起こしたような感じだったり、揺らぐような質感を出すのに最高だよ。あとはブランド名を忘れてしまったけど、100ドルくらいで買える青いミニ・サイズのコンプレッサー、そしてEarthQuaker Devicesのオーバードライブも気に入って使っている。

最後に、ギタリストとしての今後の展望を!

かつての僕はバンド練習やライブでしかギターを弾いていなかったし、たまに手に取っても、それは誰かの曲をカバーするためだった。でも、今は練習することが止められなくなっているよ。自分の好きなサウンドやトーンもわかっているから、ギターをプレイすることが楽しくなっているんだ。誰かの曲をコピーすることもあれば、時にはもっとプロフェッショナルな向き合い方もしなくちゃならないと思う。僕はキレイにさらっと弾くようなタイプじゃないから、ジャム・セッションするために、もっと弾けるようになっていきたいんだ。

Chaz Bear’s Guitar

チャズ・ベアが近年愛用しているのは、STタイプのボディとTLタイプのネックを組み合わせたSSH配列のギター。新作『MAHAL』のレコーディングは、ほとんど本器を使用している。自身のエンジニアにより組まれたもので、どのブランドのパーツを使用しているのかは不明とのこと。ブリッジはハードテイルで、コントロールは1ボリューム/1トーンになっている。

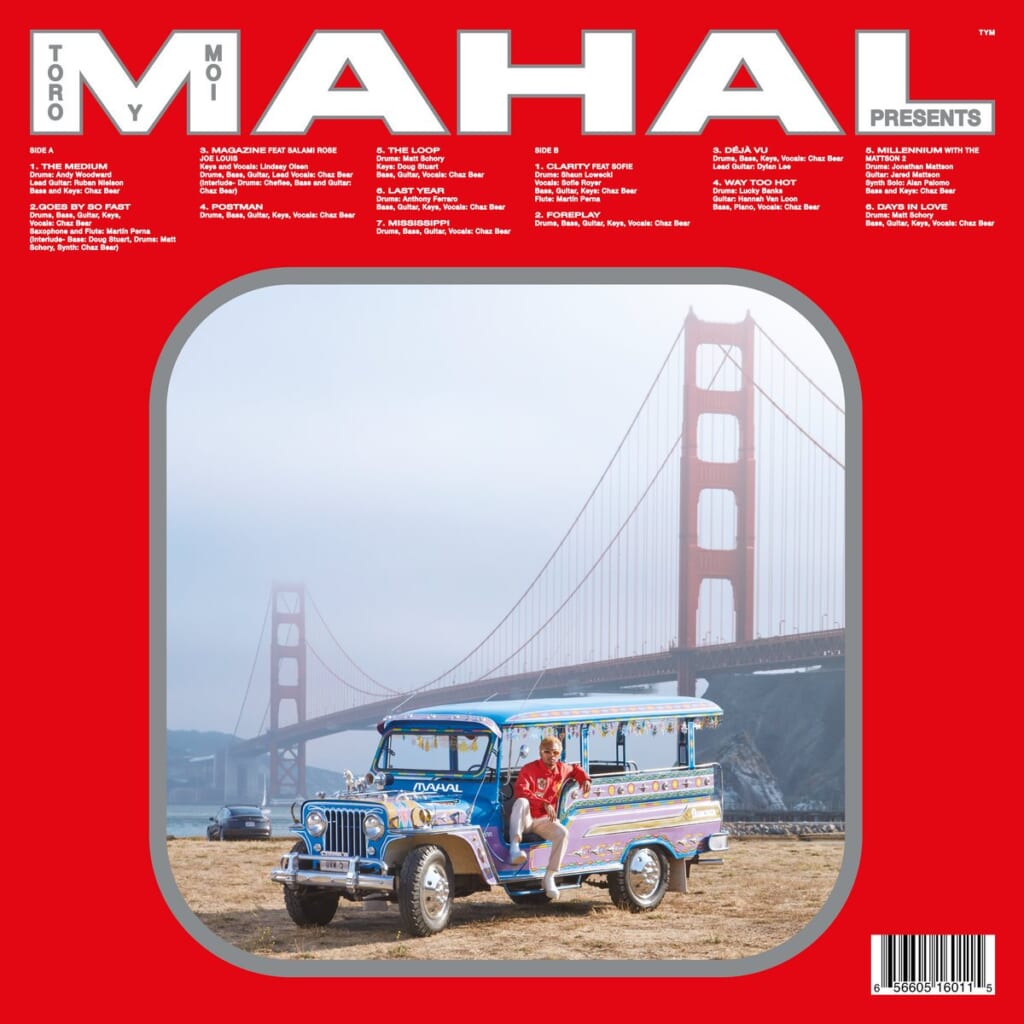

作品データ

『MAHAL』

トロ・イ・モワ

ビッグ・ナッシング/DOC300JCD/2022年4月29日リリース

―Track List―

01. The Medium

02. Goes By So Fast

03. Magazine (feat. Salami Rose Joe Louis)

04. Postman

05. The Loop

06. Last Year

07. Mississippi

08. Clarity (feat. Sofie)

09. Foreplay

10. Déjà Vu

11. Way Too Hot

12. Millennium (feat. The Mattson 2)

13. Days In Love

―Guitarists―

チャズ・ベア、ルバン・ニールソン、ディラン・リー、etc.