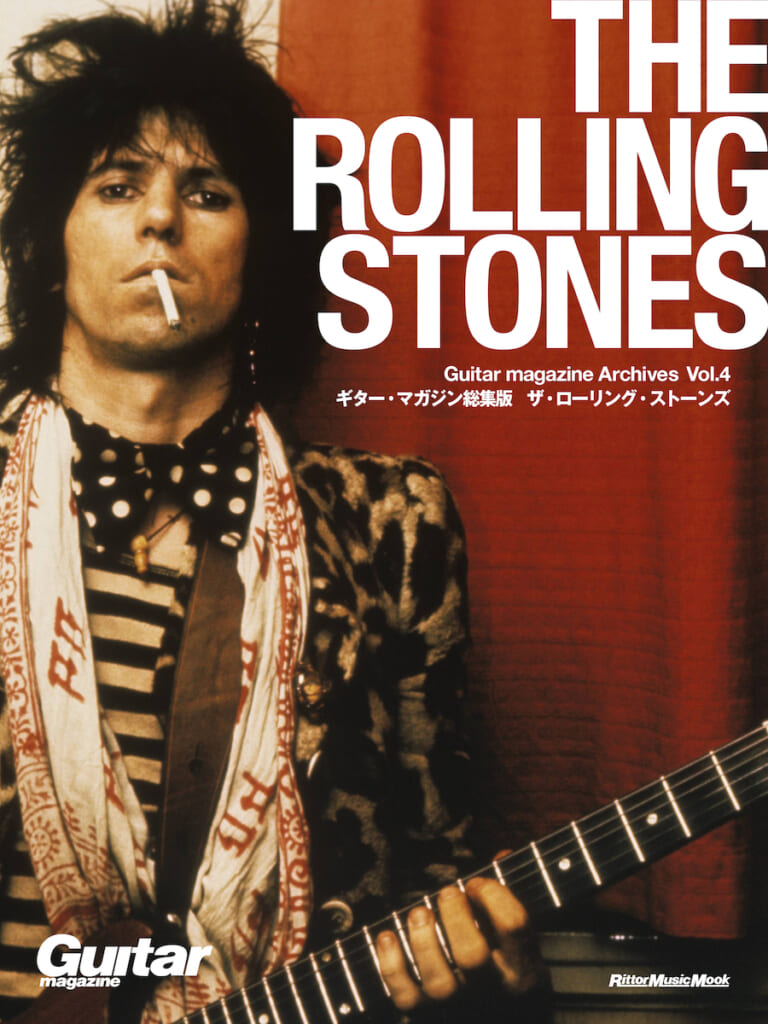

ギター・マガジンのムック本『Guitar magazine Archives Vol.4 ザ・ローリング・ストーンズ』の発売を記念して、本には未収録のスペシャル・インタビューをお届けしよう。これは、米ギター誌『Guitar Player』の1983年4月号に掲載されたキース・リチャーズのロング・インタビュー記事である。ライブ盤『Still Life(American Concert 1981)』リリースの翌年、ツアーでの使用機材やロン・ウッドとプレイすることについてなどを率直に語った、キースの言葉の数々だ。また、本誌にはこれとは異なる2本のキースのインタビューが収録されているので、そちらも要チェック!

This article is translated or reproduced from Guitar Player, April 1983 and is copyright of or licensed by Future Publishing Limited, a Future plc group company, UK 2022. All rights reserved.

どんな奴でも最低のライブをやることがあるし、クソみたいなバンドがたまたま最高のライブをやることだってある。

それが、ロックンロールの素晴らしいところだ。

つまり世界で最も偉大なロックンロール・バンドは日替わりで入れ替わっているのさ。

チャック・ベリーは、あなたのギター・スタイルに多大な影響を与えましたか?

ガツンと来たのは、彼の左拳だよ(笑)。

彼があなたの顔を一発殴ったという話は、本当なんですか?

ああ、かなり前の話だけど殴られたよ。挨拶をしようと思って、チャックの背中越しに声をかけたんだけど、彼はそれが俺だって知らなかったもんだから、邪魔されたくないって思ったらしい。だけどそのあとすぐに、彼はカッコいい音を俺に教えてくれたよ。

「ビッチ」のソロは、チャック・ベリーのスタイルですよね。

ああ、毎晩やってるぜ。

途中でビートが数回変わりますが、あれは自然とそうなったのですか?

ビートが変わっていることをリスナーが知ったのは、アルバムを発表してから半年か1年後だったんじゃないかな。当時は、俺も意識していなかったよ。いつもそうなんだけど、ごく自然にああなるんだ。ピタッとハマる瞬間がある。それこそがロックンロールってもんだ。今の言葉で言えば、ロック・ミュージックってことだけどな。でもロックンロールってのは、1曲が2分35秒じゃないとダメだ。それ以上だらだら長くやったとしても、別にかまいやしないけどさ。要は、大事なものが端的にあればいいってこと。やたら長々とあれこれくり返してやってもつまらないね。つまりロックンロールとは、ある意味では、ものすごくいい加減なやり方でプレイされている、高度に構造化された音楽って言えるよな。最初にハマっていたビートを俺たちが変える時ってのは、こんな感じだね。“おい、今俺たちがやったものを聴いたかい? 完全にビートを変えちまっていたぜ!(笑)”。誰から押しつけられたわけでもなく、意識せずに、ただ自然な流れでそうなったとしたら、それがとっておきのノリってもんなのさ。

あなたたちはしょっちゅうビートを変えますね。「スタート・ミー・アップ」のイントロでは、最初の10秒間に2回も変わっていますし、「リトル・クイーニー」では、チャーリー(ワッツ/d)がイントロでリズムを変えています。それに「ストリート・ファイティング・マン」でも、あなたのベースがビートを変えていますよね。

そのとおり。それは、そうなってもバラバラにならないという自信が、十分あるからできるんだ。そうやればぐっと面白くなるし、誰も慌てたりしないのであれば、素晴らしいサウンドが得られる。その瞬間、自分たちが何をやっているのか、そしてまたどこでそれを受け入れるつもりか、そういったことを考えながら、まっしぐらに突き進んでいけるようじゃないとダメだね。たぶん俺たちの場合、20年間も同じ状態でやっているからできるんだと思うな。

もし、自分のプレイを譜面に起こして分析するとしたら……。

とんでもないこった!(笑)

では、1曲の中で機材のセッティングを変えることはありますか?

サウンドを変えるために何かするなんて真似は俺にはできないよ(笑)。レコーディングをする際は、いつも大体同じ。というのも、実際あまり考えたりせずやっているうちにだんだん変わっていくんでね。それに俺がどこで始めようとも、どんなギターや弦を使おうとも、遅かれ早かれ、他の連中が行き着く先に俺も行くことになるわけだ。結局は、特定のタイプのものに戻るのさ。いわゆるトレードマークのサウンドってことだけど、でも単にそれだけじゃない。最初に自分で何かサウンドを得て、それをバンドに押しつけるんじゃなく、みんなとその場で色々やりながらサウンドを得るというのが俺のやり方なんでね。その手のやり方には、ロニー(・ウッド/g)も大いに馴染んでいるし、ロニーと俺との間は上手くいっている。おかげである程度、柔軟性や継続性を保てるのさ。

ロニーが現われて、突然俺たちの中に入ってきた時、まさにこれだって思ったんだ。

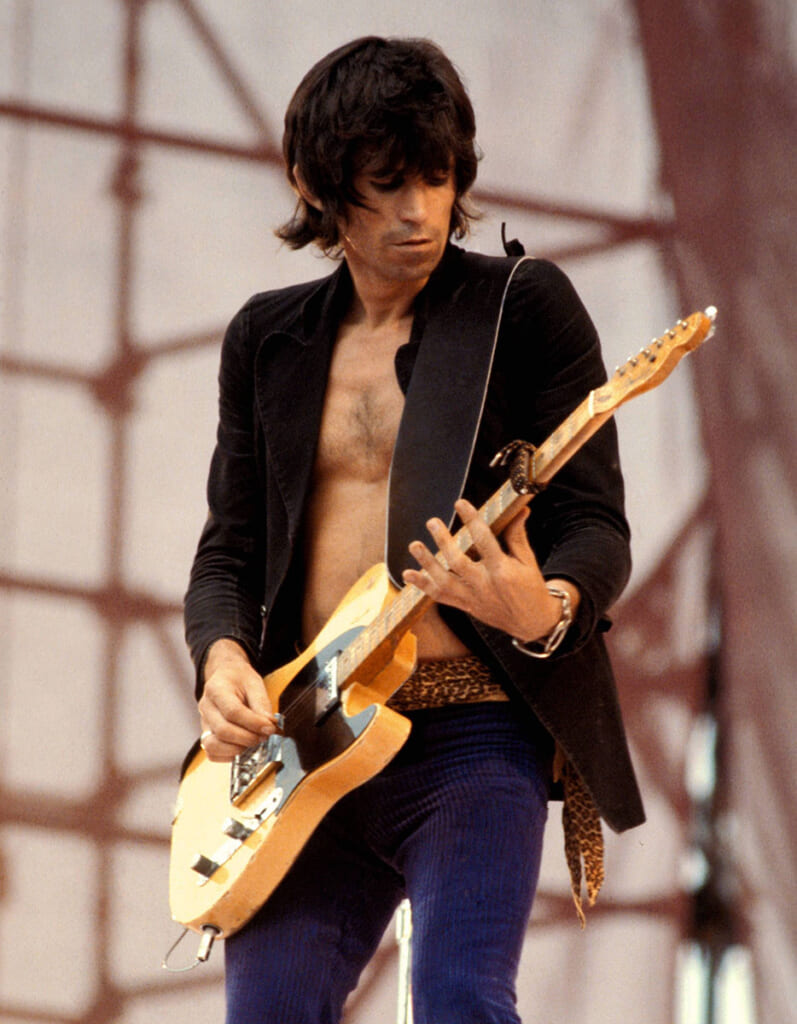

先にリリースされたライブ・アルバム『Still Life(American Concert 1981)』では、2本のギターのかつてないほどタイトなプレイが聴けますよね。

そうだね。ロニーはだんだん上手くなってきているよ(笑)。75年以来、ずっと一緒にプレイしてきたからね。共に演奏すればするほど、タイトになっていくんだ。

あなたとロニーのサウンドは、表裏一体という感じがします。フレーズを互いに交換できると言ってもいいくらいですね。

実際に交換してるしね(笑)。ロニーがタバコを落としたりしたら、俺が彼のパートをプレイするんだ。その時は、“何てこった、間が空いちまったんじゃないか”って思うけど、テープを聴き返してみると、ちゃんと納まっているのさ。相手の様子次第でカバーし合っているから、ときどき、実際に誰がプレイしているのかわからない場合もあると思うよ。

75年にロニーがストーンズへ加入した時、役割分担についてかなり綿密なリハーサルを重ねたのでは?

いや、それはなかった。それこそがロニーの素晴らしいところだったな。彼はすでに俺たちの曲を知り尽くしていたしね。ミック・テイラーが脱退したあと、およそ6ヵ月間、世界中からやって来た大勢の腕利きギター・プレイヤーたちと一緒にリハーサルをやった。もちろん、俺たちは彼らと上手くやれたし、彼らも俺たちと上手くやれた。だけど、ロニーが現われて突然俺たちの中に入ってきた時、まさにこれだって思った。疑問の余地なんてなかったな。あっさりと決まったよ。

ミック・テイラーのスタイルは、まさにリード・ギタリストと呼ぶに相応しく、あなたとの役割の違いは明確でしたよね。

ミック・テイラーと一緒にローリング・ストーンズのサウンドを得るのは、実はずっと難しかったよ。何かにつけてリードとリズムというように、分かれちまうことが多かったんでね。彼はリード・ギタリストとしては最高だけど、リズム・プレイヤーとしてはそれほどでもなかった。だから役割分担をすることになっちまったのさ。ブライアンと俺とで始めた時は、決してそんな風じゃなかったな。ま、性格的には、ブライアンと一緒にやるよりずっとやりやすかったけどね(笑)。ロニーとは本当に自然にやれる。基本的なプレイ方法が、お互いに似通っているからね。おっと、だからと言って決してミックのことをけなしているわけじゃないよ。実際、彼は素晴らしいプレイヤーだと思う。たとえ彼が全然プレイできなかったとしても、俺は奴のことが好きだね。ケミストリーという面から見れば、バンドの中で俺たちはあまり柔軟性がなかったんだよな。“おまえはこれ、俺はあれをやる。で、2人は決して交わることはない”って感じだった。

ロニーがバンドに参加する以前から、すでにあなたとロニーは一緒に活動をしたことがあったのですか?

ああ、18ヵ月間くらいはやっていたね。俺はロニーの1stソロ・アルバムと2ndソロ・アルバムで、色々やってるんでね。それ以来、彼は変わったな。

この数年間で、お互いのスタイルに影響を与え合ったと思いますか?

もちろん。素晴らしいことだ。俺がうっかり何かし忘れても、彼が穴埋めしてくれる。それこそが、ギタリストが2人いる強みだよ。全体の流れをきっちり把握していれば、どういう時に彼に手を貸せばいいのか自然にわかるからね。逆の場合も同じだ。実際、ロニーが俺に手を貸してくれる場合が多いからな(笑)。

大きい会場では、どのようにコミュニケーションを図っていますか?

すべて手や目で合図しているよ。それ以外にできる方法はない。でも実のところ、コミュニケーションを図ったり、互いに顔を見合わせたりする必要もあまりないんだ。マズいことでも起こらない限りはね。単に音楽を通してコミュニケーションしているだけだな。だけど何かヤバくなった場合、みんな俺のことを見るんだよ。“一体どうやって、あいつはこの状況から抜け出すつもりなんだろう?”ってね。

では現状のライブ・サウンドに満足していますか?

完全に満足したことなんてないよ。かといって、それをもっと良い音にしようとしてあがくつもりもない。別に悲観しているわけじゃないよ。首を長くして、もっと良い音になるのを待っているのさ。だが、はるか後ろのほうにいるオーディエンスにはどんな風に聴こえているんだろうかって、いつも気にはなっている。とにかくベストな音を望んでいるよ。それにサウンド・クルーがしっかり仕事をしているし、その会場の隅々まで、ステージから発せられたサウンドが行きわたっているはずだと思っているよ。

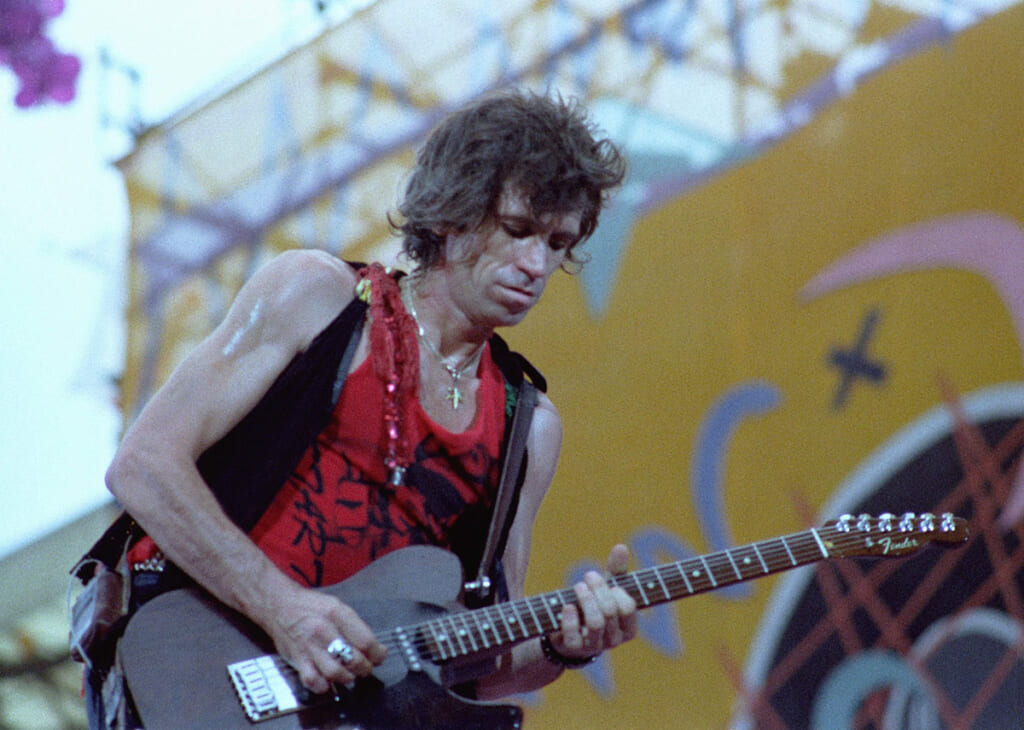

アンプはメサ・ブギーを使っているんですよね?

そうだライブでメサ・ブギーのスタック・アンプを使ったのは、81年のツアーが最初だったけど、スタジオでは77年頃からすでに使っていたからな。

アンプにはかなり気を配りますか?

いや、アンプのことを考えるのはそれが気に入らない時だけだ。音がひどいと思ったらスタッフに聞いてみるけど、それ以外はほったらかしとくよ。だって、俺よりもはるかにその手のことに精通している連中を抱えているわけだからね。毎年どんなアンプが発売されているのかなんて、俺は知らない。ただ、何か見つけたら5~6年それを使い続けるだけさ。その他、俺が使っているいくつかの機材に関しても同じようなもんだな。例えばクルーとか、俺たちの身近で一緒に仕事をしている連中のうち誰かが、“これを試してみたほうがいいよ。これを使えば、今のサウンドにもう少し色を加えられると思うな”なんて言えばそれを試す場合もあるけど、仕様やら何やら、そういったものをわざわざ調べたりはしないね。

『スティル・ライフ』にも一部が収録されている1981年のツアーでは、どんなエフェクターを使いましたか?

数曲でMXRのアナログ・ディレイを使ったよ。「ビースト・オブ・バーデン」なんかではフェイザーも使った。「シャッタード」ではMXR phase100をかけて、ミュートでプレイしているよ。アルバムも同じサウンドだよ。

ここ数年、あなたのギター・サウンドには新たな面が出てきているように聴こえます。例えば『Tatoo You』(1981年)に収録の「リトルT&A」にはそれが顕著です。

あれは俺たちにとってロカビリーに相当するものなんだ。聴けばわかると思うけど、ギターにアナログ・ディレイを目一杯使っているんだよ。で、ミュートさせながら弾くと、あの手のカチカチというサウンドが生まれるのさ。俺はいつもMXRのアナログ・ディレイを使う。これは、今となってはかなり時代遅れの代物だと言われてるようだけど、実に頼りになるペダルだよ。

そういえばミック・ジャガーは、81年のツアーでオベーションのアダマスを使っていましたね。

あれはすごく音の良いギターだよ。それにネックも良い。だけど、どうも俺はあのギターの、何て言うか、皿みたいな形には馴染めないんだよな(笑)。おそらくアンプで音を増幅させるアコースティック・ギターとしてはベストだと思うし、アンプを通しても十分アコースティックっぽい音が得られる。もしかしたら何百万もの読者から、ストーンズはそんなに言うほどステージではアコースティック・ギターを使っていない、という投書が来るかもしれないけどさ。そんな戯言は、俺たちにはどうでもいいこった。

アンプにつなぐ前に、ギターのサウンドの良し悪しを見分けることができますか?

たぶん、ある程度はできると思うよ。ネックや弦高の具合いがしっくりくるようなら、実際にエレクトリックの音を聴かなくても、もう半分以上はわかったも同然だからね。それに木の重量や密度なんかでも、ある程度は判断することができる。まぁ最終的な判断は、プラグインしてプレイするに限るがね。

様々なタイプの古いマーティン、古いギブソン・ハミングバードなんかが好きだな

レコーディングではレス・ポールやES-335など、、テレキャスター以外のギターもたくさん使っていますね。にも関わらず、それがあなたの音だと識別できます。なぜでしょうか?

俺が山のようにいろんなギターを使うというのは本当だけど、全体の90%は古いテレキャスターだ。だが、スタイルとサウンドというのは区別できるもんじゃない。そうだろ? みんな音楽の話をする時、スタイルとサウンドを別々に考えることが多いけど、そうすると、往々にして肝心な点を見逃すことになっちまうぜ。

つまりスタイル=サウンドである、ということですか?

ああ、その一部だと言える。特殊なトーン・セッティングとかピックアップだとか、単にそういった類のものにとどまらないということだ。プレイする際、俺はその曲のサウンドに上手く対応するように考えている。つまり、ベースやドラム、そして特にロニーのギターのサウンドを考えてね。スタイルというのは、そのサウンドに沿って生み出されるものなんだ。例えば「ホンキー・トンク・ウィメン」のトーンやら何やらは、別に意識的にやっているわけじゃない。曲全体のことを考えながらやっているんだよ。

「ストリート・ファイティング・マン」ではまったくエレキ・ギターを使っていないという話を聞きましたが?

あれはアコースティック・ギターを2本使って録ったんだけど、そのうちの1本は、フィリップス社が初めて製作したカセット・プレイヤーにつなげたんだ。そしてそれをオーバーロードさせたのさ。で、次にそれを小さな外部スピーカーにつなげて鳴らし、マイクで拾って、スタジオのテープに録音したんだよ。そういう意味では、アコースティック・サウンドとは呼べないかもな。単に別のプロセスを用いて電化したわけだからさ。だが、エレクトリックではあの曲やあのレコードを素晴らしいものにはできなかったかもしれない。エレクトリックを使っていたら、サステインがあまりにも強すぎて、ぐちゃぐちゃになっちまっただろうな。レコーディングする前からすでにあのサウンドを試したことがあったんだ。それですっかり気に入っちまって、あの曲を書いた時、“これよりもピッタリくるサウンドなんて手に入りっこないな”って思った。「ジャンピング・ジャック・フラッシュ」も同じだよ。あれもアコースティック・ギターだ。

アコースティック・ギターはどんなものが好みなんですか?

様々なタイプの古いマーティン。それに特定のタイプのギブソン、特に古いハミングバードなんかが好きだな。

レコーディング・ルームに関して、好みのタイプの部屋はありますか?

ああ、ある。でも実際にそこでやってみるまでは何とも言えない。一旦良い部屋を見つけたなら、そこを失いたくないね。これまでに、こりゃ素晴らしいって思った部屋が4つか5つあった。『Some Girls』以降、俺たちはずっと同じ場所を使っている。パリのEMIが所有する、“Pathe Marconi”というスタジオさ。そこはオーケストラのための倉庫やリハーサル・ルームと見なされているところだが、俺にとっては、バンドやプロデューサー、それに曲やエンジニアなんかと同じくらい重要だ。つまりその部屋は、サウンド・クリエイションにおいて重要なポジションにあるってわけさ。

スタジオで良い機材を使ったら、ステージでもそれと同じものを使いますか?

そういうことはかなりある。ただし、同じタイプのものでもっと大型のものを使うけどね。誰であれ、スタジオの中で部屋を吹き飛ばすような巨大なスタック・アンプを使って、素晴らしいレコードを作ったという話は聞いたことがないよ。比較的小さなアンプを使ってプレイしたとしても、すごくパワフルなサウンドのレコードが作れる。音量を上げれば、小さいアンプでも自分が欲しいテンションまで持っていけるし、大きな音が出るよ。ミックスの時点までしっかり考えて機材を選択することが大事だ。

レコーディングでパンチ・インさせることはありますか?

ときどきやるよ。でもソロ・プレイにおいてはあまりやらないな。俺たちの場合、延々とプレイし続けることが多くてね。その7〜8分、あるいは10分以上の間のどこかに、これだと思える2分35秒の部分があれば、長々とプレイするのも一向にかまわないのさ。

いいかい、もしロックンロールが自分のやるべきことだとしたら、ただそれをやってりゃいいんだ。それだけの話さ。

バンドのリハーサルとは別に、個人的な練習はしていますか?

ある程度はね。常にギターが側にあるからさ。俺はギターかピアノをいつもプレイしている。で、突然何か思いつくのさ。それを待っているって感じだね。

あなたが書いたストーンズの曲は、ピアノを使って作曲したのでしょうか?

いくつかはそうだ。俺はピアノに関してはずぶの素人だけど、それが幸いする時もあってね。ギターに関して熟知するようになっても、良い曲の多くは本当に偶然できるものさ。でもピアノだと、ギターじゃ思いもつかなかったことがひょいと見つかるかもしれない。それと、大概は自分のために曲を作っているよ。レコードに収録されるかどうかなんて考えない。まずは他の奴が書いた素晴らしい曲を25曲プレイし、そのあと俺の曲の1つがそこから滴り落ちるのを待つだけさ。

長い間、ミック・ジャガーは熟練したギタリストだと言われていましたが、にも関わらず、ようやくステージでたくさんギターをプレイするようになったのは、『Still Life(American Concert 1981)』に収録されている1981年のツアーからですよね。その理由は何でしょうか?

ギターに対して、前よりも自信がついたんだろう。彼はドラムもけっこういけるんだよ。それにキーボードもまんざら悪くない。ミックがステージでギターをプレイするのをためらっていた理由には、プレイ自体に問題があるのと、瞬時にアンプから良い音を引き出す方法を知らなかったからだ。これらは、今でも彼が取り組まなきゃならない問題だな。だから彼は、ステージでギターを弾くことに対してかなり引っ込み思案になっているんだよ。上手くプレイできるかもしれないけど、音がひどいかもしれない。

ザ・フーのギタリストであるピート・タウンゼントは、そろそろ自分のバンドは引退して、もっと若いバンドにバトンを渡すべき時が来た、と言ったようです。それについてどう思いますか?

俺はピートが大好きだ。だが辞める時期というのは、自分がもうこれ以上できなくなった時とか、あるいはすっかりうんざりした時とか、そういうもんだ。誰かにバトンを手渡すなんて、そんなのはバカげているね。ほっといたって、他の奴らが勝手に拾い上げていくものなんだから。本当に彼はそう言ったのかい? プレスのでっち上げじゃないのか。いいかい、もしロックンロールが自分のやるべきことだとしたら、ただそれをやってりゃいいんだ。それだけの話さ。だから“ああ、そろそろ俺も見切りをつけて、自分のお気に入りのバンドにそれを手渡そう”、“さあ、君に資料を渡してあげなきゃね”なんてもんじゃない。音楽とはそんな風にして、人に伝わるもんじゃないんだ。肝心なのは自分たちが作ったレコードさ。若いプレイヤーたちはそれらを聴きながら育ち、学ぶんだ。

長年にわたって、あなたたちは世界で最も偉大なロックンロール・バンドだと言われ続けていますね。

何だか気恥ずかしいな。

そう言われて困ることはありますか?

ああ、ずっとそうあり続けなきゃならないからな(笑)! だけどさ、毎晩、世界中で偉大なロックンロールバンドが新たに登場しているはずだって固く信じているよ。だって、日によってはどんな奴でも最低のライブをやることがあるわけだし、クソみたいなバンドがたまたま最高のライブをやることだってある。それが、ロックンロールの素晴らしいところだ。つまり世界で最も偉大なロックンロール・バンドは日替わりで入れ替わっているのさ。俺たちは他の連中よりもう少し手堅くやれてるってことなんじゃないかな。それに俺たちは長年一緒にやってこれたんでね。要はケミストリーだよ。それは音楽の演奏能力とは何の関係もない。ケミストリーとは、性格や個性、それに経験によって生まれるもんだよ。

最近、多くの人はローリング・ストーンズの解散を予測していたのですが……。

それって、ローリング・ストーンズがスタートした時からだろ(笑)!

『Guitar magazine Archives Vol.4

ザ・ローリング・ストーンズ』

| 品種 | ムック |

|---|---|

| 発売日 | 2022.09.13 |

| ISBN | 9784845637980 |