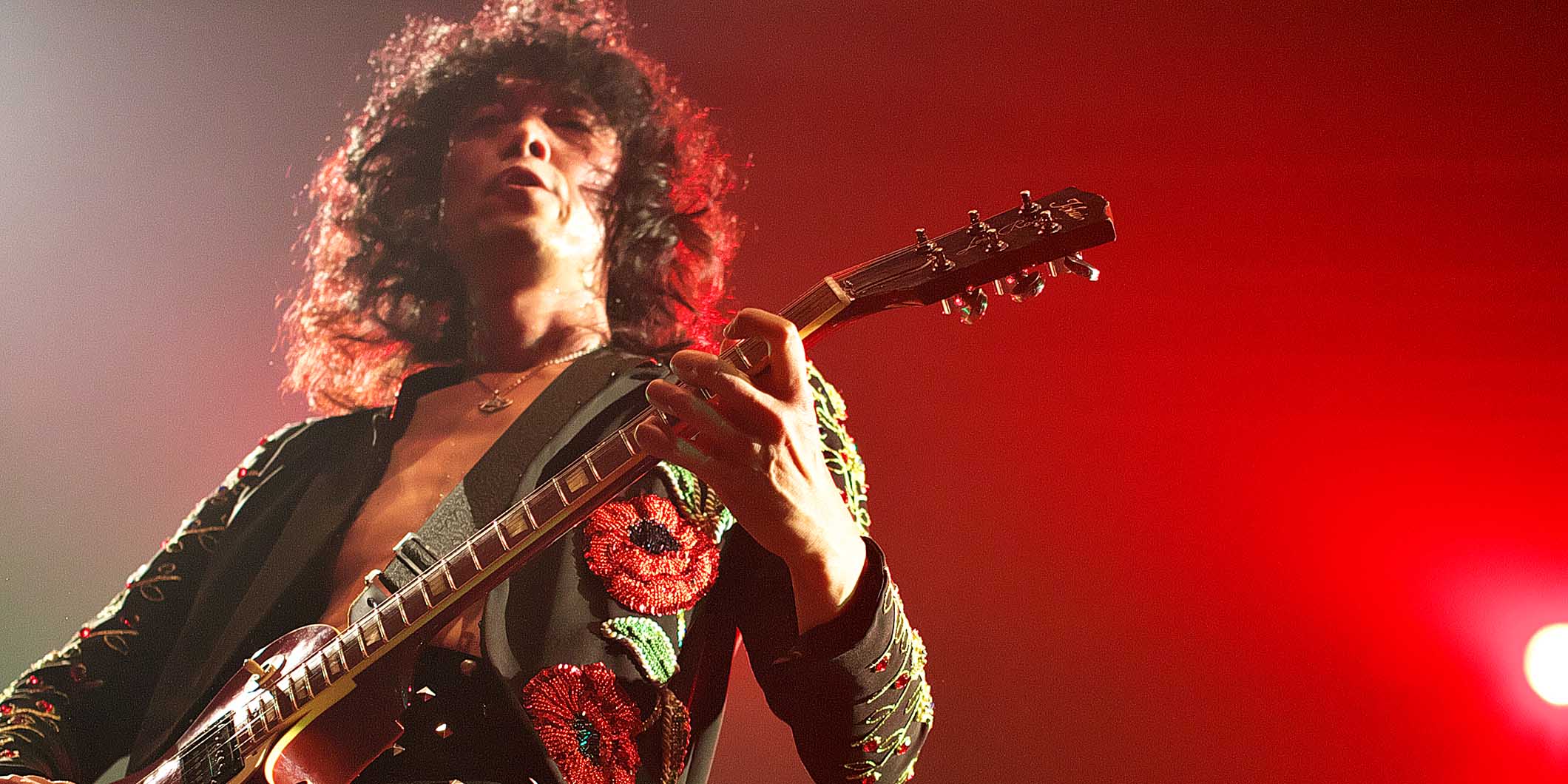

レッド・ツェッペリンの演奏を伝統的なクラシック音楽と同じように“再現”するバンド、MR. JIMMY Led Zeppelin Revivalのギタリスト、ジミー桜井。彼のオリジナルに対する深い愛情が成し得る、圧倒的なクオリティのパフォーマンスは、アメリカでの熾烈なトリビュート・バンド市場にも受け入れられた。

そんなジミー桜井の活動を追ったドキュメンタリー映画『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』が、世界各国で上映され話題を呼んでいる。しかし、2023年11月時点で日本での公開は未定。

そのため今回は、日本での公開を願い、映画制作の経緯や撮影中のドラマ、トリビュート活動のこだわりなどを本人に聞いた。

インタビュー/文=近藤正義 写真提供=ジミー桜井

レッド・ツェッペリンの音楽に魅せられ、ジミー・ペイジへのトリビューターとして今や米国を中心に活動するジミー桜井。そんな彼に密着したドキュメンタリー映画『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』が米国、オーストラリア、英国を始め世界各国で上映され話題となっている。

レッド・ツェッペリンのメンバーたちからも称賛され、めったに許可が下りることのない彼らの楽曲の使用まで正式に許された本作は、言ってみれば本家のお墨つきを得た映画ということになる。

そんな日本人ギタリスト、ジミー桜井とは一体何者なのか? 彼のこだわりと情熱の正体は? 映画ではそれらを解き明かすとともに、改めてレッド・ツェッペリンの音楽の素晴らしさを現代に伝えようとしている。

映画化された、“ジミー桜井”の活動

映画『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』は日本人ギタリスト、ジミー桜井が米国に渡った2014年以降の活動に密着し、コンサートの模様やオフショットにおける会話、さらには日米の関係者へのインタビューまでを盛り込んだ、完璧なドキュメンタリー映画である。

10代にしてレッド・ツェッペリンの虜となり、ジミー・ペイジのギター・プレイを研究し始めたジミー桜井。上京したのち、彼の出身地(新潟県十日町市)の地場産業である着物のセールスマンを経て、輸入楽器/音響機器専門の商社に就職する。そして会社員として働きながら、トリビュート・バンド “MR. JIMMY” を率いて活動し、究極のZEPカバーとして絶賛されるように。その実力はZEPファンのみならず、幅広いロック・ファンの間にまで知れ渡った。

現在のような活動にいたった経緯について、彼はこう語る。

※以下グレーで囲まれた文章はジミー桜井の発言

ほんと、始まりはギターを弾いた人なら誰もが始めるコピー・バンドなんですよ。ツェッペリンの曲を演奏している時が一番楽しいという思いが常にあって、いつしか専門にやるようになっていったんです。

一番大きかったのは、僕が楽器関係の会社に勤めることができたことですね。その会社で20数年お世話になっていた間、ギター、アンプ、周辺機材の研究や実験ができた。そういう環境にいられたということは大きいですよ。

僕のジミー・ペイジ・サウンドは、そうやって探っていったんです。

その活動はジミー・ペイジ本人にまで届き、彼は来日時にお忍びでMR. JIMMYのライブ会場に現われた。そして観覧後にスタンディング・オベーションを贈り、ジミー桜井に直接面会して賛辞を贈ったという夢のような逸話もある。

ジミー・ペイジに会った時に、この活動を続けることを許していただけるかどうか、ご本人に確認したんです。そういうことをされるのを嫌がる人もいますからね。

でも、彼は2時間以上のショーを、中座するどころかアンコールの最後の1曲まで、たぶんあの夜その場にいた誰よりも集中して聴いてくれました。そして彼は僕を激励してくれたんです。

渡米する直前のことだったのですが、これで決意を新たにすることができました。

アメリカの老舗ZEPトリビュート・バンド、“レッド・ツェッパゲイン(LED ZEPAGAIN)” との交流を経て参加を要請され、2014年に正式加入し渡米。世界各国で演奏活動を行ない、“最もレッド・ツェッペリンに近いバンド”として、また“ジミー・ペイジのスピリットを受け継ぐギタリスト”として注目を集める。

その後、2017年にトリビュートの考え方の違いからレッド・ツェッパゲインを脱退。実力派ドラマーのフランキー・バナリ(クワイエット・ライオット)を始め、現地LAで集めたメンバーと“MR. JIMMY USA版”を結成し、その後の活動を模索していたが、なかなかうまくはいかなかった。しかし、そこへジョン・ボーナムの息子であるジェイソン・ボーナムから、彼のバンドへの参加オファーが入る。

そして現在はジェイソン・ボーナム率いるレッド・ツェッペリン・トリビュート・バンド“JBLZE”の一員として全米をツアーしながら、自身のバンド“MR. JIMMY”の活動も続けている。

映画ではこれらのドラマが漏れなく描かれているというわけだ。

『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』の制作に至った経緯

この映画の制作、監督、編集は、ピーター・マイケル・ダウド。大のレッド・ツェッペリン・ファンでもある彼は、YouTubeで1979年のネブワース・ショーを演じるジミー桜井を発見する。そして、その演奏クオリティの高さ、さらにトリビュートに対する考え方に感銘を受けた。その後、実に3年半の長きにわたってジミー桜井の活動を追い続け、制作にはトータル8年の歳月を費やしたという。

それは1通のメールから始まった。

僕がレッド・ツェッパゲインに加入してからの話ですが、ピーターから僕のオフィスへ問い合わせのメールがありました。彼はYouTubeで僕の映像を見て、ドキュメンタリー映画を撮りたいと言ってきたんです。

僕が米LAにいることを知って、すぐに会いに来てくれましたよ。それからツェッパゲインのショーの撮影を始めたんです。

こうしてジミー桜井と行動を共にするようになると、ピーターはますます彼への興味を深めていく。

ピーターは最初は1時間くらいの映画にするつもりだったんです。たぶん、僕の機材や衣裳へのディティールに対するこだわりに焦点を当てるつもりだったのでしょう。

でも、そのうちツェッパゲインとの方向性の違いから様々な問題が僕の周辺で起こって、雲行きが怪しくなってきたかと思えば、マネージャーの交代劇があり、ジェイソン・ボーナムのバンドに加入してしまったり、オーストラリアへのツアーが決まったり……驚きの連続だったみたいです。

結果的に日本にも何回も取材に訪れて、僕の郷里にも来ましたし、日本のバンド・メンバー、アンプを改造するエンジニア、ピックアップを巻いてくれたビルダー、衣装の製作や刺繍をやってくれた方々、みんなにインタビューをしていました。

もちろん、アメリカでもライブの様子だけでなく、軋轢の相手方であるツェッパゲインのメンバーやほかの関係者たちの率直なインタビューも、一貫してフラットな立場で撮影していました。

そうやって動画データが入ったハードディスクが何本にもなってしまい、長編映画になったというわけです。

監督の興味を引いた、“トリビュート”へのこだわり

ピーター・マイケル・ダウド監督の好奇心を刺激した、ジミー桜井の特異性とはどのような部分にあったのだろうか。それを知るためには、日本と米国におけるトリビュート・バンドの違いについて理解する必要がある。

まず、米国におけるトリビュート・バンドの規模は日本のそれとは比べものにならない。すべてがケタ違いのスケールなのだ。

2012年にレッド・ツェッパゲインからオファーをもらって、オーディションを兼ねて5本くらいのツアーに参加した時、初めて向こうのトリビュート・バンドの実態を知ったんです。

僕は日本でも頑張って長年活動してきましたが、ある程度話題になっても、日本だと100人クラスのライブハウスでやるのが精一杯。ところが、向こうでは1500~2000人くらいの会場が当たり前でした。

日本とはまったく違う意味での需要がある。つまり、違う文化圏のエンタテインメントとして根づいているのだという。

向こうには昔からアマチュア・レベルのパーティ・バンドがたくさんあって、次にお店でトップ40を演奏するセミプロ・バンドがある。そしてさらに、本格的に1つのバンドやアーティストに特化した“プロの”トリビュート・バンドもある。

また、色んなバンドのトリビュートがありますが、特にツェッペリンは人気があるんです。ツェッペリンだけでも7つくらいは、全米ツアーができて、それで生計を立てているバンドが存在しますからね。

日本ではサラリーマンの休日の趣味という見られ方でしか活動できなかった僕が、向こうではミュージシャンとしてやっていけるのは、アメリカにおけるツェッペリン人気がいまだに強いからなんです。

僕は日本ではずっと働きながらバンドをやってきたので、自分のことを日本で言ういわゆるプロ・ミュージシャンだと思ったことはありませんけど、日本にもこういうジャンルがあってもいいんじゃないかと思いますね。

ところが実際に渡米してみると、彼が考える“トリビュート・バンド”との違いが、その市場規模以外にもあった。

でも、2014年に喜び勇んで渡米したんですが、アメリカのトリビュート・バンドは衣装、サウンドメイク、フレーズ、アクションなどすべての面において、“オリジナルの本質に迫る”という点では、僕と価値観が全然違うことに気がついたんです。

もちろん、ロックの本場なので演奏力の高いバンドはいますが、それはそれで“お仕事”と化していて、オリジナルの音楽への愛やパッションが感じられない。

あと、ただスタジオ・バージョンをカバーしているだけのバンドが多いんですよ。向こうはラジオ文化なので、耳慣れたスタジオバージョンをそのままやれば、それでもお客さんは十分楽しんでくれるんですけどね。

それでいいタイプの音楽もあると思いますが、少なくともレッド・ツェッペリンの魅力はそれでは伝わらないと強く思いました。

そんなアメリカのトリビュート・バンド業界を目の当たりにしたジミー桜井は、彼ならではのこだわりをアピールすることに賭けてみた。

アメリカ人は週末のために1週間、一生懸命に働いて、週末は仲間とカジノやリゾートにくり出して夜はライブを楽しむ。そんなサイクルで動いている人が多い。

そんな時はみんなが無条件で楽しめる、要するにみんなが知っている曲を演奏するバンドじゃないとお客さんが入らない。けっこうなクラスのプロ・ミュージシャンでも、トリビュート・バンドとして活動していることも多いんですよ。

ただ、日本人と違って、細かいところにこだわっていない。

だから、僕みたいな奴が現われて、ほかのトリビュート・バンドが表現できていないレッド・ツェッペリンの魅力について、何もかもを突き詰めたステージを観せれば、もっと話題になって、もっとお客さんを呼べると思ったんです。

もちろん、向こうでもコアなファンの中にはトリビュート・バンドを否定する人はいますけど、そういう人たちの気持ちをこちらへ向ける引き金にもなったと思います。“お、こいつは本気でツェッペリンを表現しようとしているぞ!”とね。

そのためにも僕は、ほかのトリビュート・バンドがやっていない、ツェッペリンの魅力の真髄とも言えるライブ・バージョンをやるよう、ツェッパゲインのリーダーに強く主張したんです。70年代にレッド・ツェッペリンが全米を席巻したのは、まさに彼らのライブの凄さゆえだったわけですから。

ジミー桜井がこだわる“リバイバル”という概念

ジミー桜井が考えるのは、巷にあふれるカバー・バンドやトリビュート・バンドとは一線を画す“リバイバル・バンド”という概念だ。

衣装、アクション、機材、ギターの音色やフレーズのコピーだけではない。表面上のサウンドやフレーズを単純に真似するだけではなく、当時のライブの現場に存在した“グルーヴ”、言い換えるなら“気”を再びステージで作り出すのである。

まず、最初に言っておきたいのは、音をコピーするということは機械的なコピーではないので、絶対に同じにはならないということです。

例えば、お手本となるバージョンにミス・トーンがあれば、マニアなコピー・バンドのみなさんはそこまで真似ようとしますよね。

でも、そうやってできあがったサウンドは不健康で面白くないモノだと思うんです。その箇所になれば、“わざと”間違えなくてはならないわけですからね(笑)。

ミス・トーンが生じたのは何かそこに勢いがあったりしたせいであり、ただそのミスだけを真似たところで意味はないと思うんです。

問題の本質は、“偶然にもその場でミスを呼んだ”バンドのグルーヴにあるんです。僕なら、そのグルーヴを再現して自然とミス・トーンを弾く境地へと自分を追い込みたい。

彼がライブ・バージョンにこだわる理由はそこにもある。しかし、年月日を特定したライブの完全再現が目標ではないのだ。

例えば「移民の歌」の71年バージョンをやるとなれば、僕自身が71年当時のジミー・ペイジに成りきらなければならない。

そのためには、まずその年代の彼の演奏スタイルを徹底的に分析します。

“この曲の71年バージョンは、最初はロー・ポジションのF♯マイナーからのスケーリングで始めて、それが数小節続くこともあればワウを踏み込む日もあり、後半はピックアップを切り替えて、そこから色んな終わり方へ発展する”。

そういうパターンをいくつもいくつも自分の中にストックしておくんです。その状態でバンドがグルーヴを生み出した時に、“さて、今日のショーでは引き出しに蓄えた中からどんなソロのパターンが出てくるのか?”──ジミー・ペイジに成りきるとは、そういうことなんです。

だから僕のやり方を正確に言うなら、“71年のテイストで組み立てたジミー・ペイジ流のアドリブ”。これが本当の意味でのライブであり、当時のジミー・ペイジの再現だと思うんです。

もちろんほかのギタリストのテイストが入ることなど論外ですし、たとえジミー・ペイジのテイストであっても、そのショーで設定した年代以外のフレーズや音色が入ることは僕としては許せないんです。

73年のショーを再現しているのに、うっかり75年のフレーズを弾いてしまった時なんて落ち込んじゃいますよ。“あ~、やっちまった……入りきれてなかったな”なんてね(笑)。

ジミー桜井は2023年12月16日に最新のUS版MR. JIMMYメンバーとともに一時帰国し、EXシアター六本木でレッド・ツェッペリン1973年USツアーを再現する公演を開催する。このショーからバンド名も正式に“MR. JIMMY Led Zeppelin Revival”と改名。ステージセットや照明など会場と一体となって当時を再現する、新しいジャンルとしての“リバイバル”を提唱していく。

圧倒的なマニアックさを映画で観た人の感想は?

実際に映画を観た人の反応はどうだったのかを聞いてみた。

今回、カリフォルニアのベイエリアからハリウッドのチャイニーズ・シアターまで数回にわたって映画館でのスクリーニングに登壇しました。

その上映中に一番うしろの席から見ていると、この映画の中でもマニアックなこだわりがたくさん紹介されていますので、最初はお客さんも“そこまでするの?”ってなかば呆れながら笑って見ています。でも、そのうち黙ってしまい、笑わなくなります。

真剣にトリビュートすることの難しさと情熱、それゆえの周りとの衝突、上手くいかないマネージメントやメンバーとの関係、心の葛藤、そんなドラマを見ているうちにみんな真顔になっていくんです。そして、最後には泣いている人もいました。

それらが感動を呼び、最後はエンドロールで観客が立ち上がって拍手してくれましたね。

嬉しかったのは、ツェッペリンをよく知らない10代の子たちが映画を観て、“この人がこんなに情熱を注ぐレッド・ツェッペリンのジミー・ペイジってどんな人?”、“どんな曲を作ったの?”と帰り道にスマホで調べていたそうです。そして、“進路に迷っていたけれど、自分の好きな道を行こうと思った”とコメントをくれました。

この映画が完成して自分自身を客観的に見たジミー桜井は、どのような感想を抱いたのだろうか。

恥ずかしいの一言です(笑)。自分自身のすべてをさらけ出していますから。

物事がうまくいっていない時も、ピーターは僕に貼りついてカメラを回していましたから、自信をなくした時や、愚痴をこぼしてる場面もあります。それが結果的に生々しいドラマになったんでしょうね。

そして改めて思ったことは、僕はギタリストとして、ジミー・ペイジしかできないことに少しコンプレックスを感じていたのですが、映画を見て逆にそれは凄いことだと思えるようになりました。自分はこれしかできない、ということをやってきて良かったと思いましたね。

伝えたい“トリビュート・バンド”という選択肢

プロフェッショナルとしてのトリビュート・バンドの存在意義を、ジミー桜井はどのように考えているのだろうか。

ロックも良い音楽は時空を超えて人々の心にアピールするはず。それはクラシック音楽と同じです。

ただ、ロックはクラシックと違って、楽譜というよりもオリジナル演奏の音が残っている。さらに視覚的な要素もあり、しかも多くの人たちがそれを目撃している。

だから、オリジナルの魅力を表現するには、“自分流の”適当なことはできないんです。本当に真剣に、その人に成りきるくらいの覚悟を持って臨まなければなりません。

それに、レッド・ツェッペリンはもう活動していませんから、今となっては本人たちによる演奏を聴くことはできません。でも、もし誰かが演奏できるのであれば、続けていくべきだと思うんです。レッド・ツェッペリンには、音源や映像だけでなく、ライブにも、後世に伝えるべき価値がある。そのライブにしかないエネルギーを表現する活動の価値を認めてもらえる音楽シーンを作るためにも……。

そうやって、僕たちにギターを弾くという夢を持たせてくれたロック・ミュージックの存在を、次の世代へつなげていくのが僕の使命だと思っています。

映画『Mr. Jimmy /ミスター・ジミー』はジミー桜井の一代出世物語のような展開であるが、それは結果に過ぎない。注目すべきは、“誰もが彼のようになれる可能性を持っている”ということである。

17歳でギターを始めた日本人のある男が、ジミー・ペイジに憧れ、会社勤めをするようになってからも30年近く、“自分が心から好きだと思える音楽をやるという”思いで、コピー・バンドと呼ばれながらも、レッド・ツェッペリンの本質を追究するライブを続けてきました。

それがある時、ジミー・ペイジが僕たちのライブに現われて激励してくれたり、50歳になってアメリカのトリビュート・バンドから声が掛かって渡米したり、さらにジェイソン・ボーナムのバンドに加入してフォリナー、ピーター・フランプトン、ホワイトスネイクと一緒に全米ツアーをする。初めて会う彼らも僕のことを知っていてくれて、対等なミュージシャンとして率直な賛辞を伝えてくれる。こんな素晴らしいことはないと思うんです。

この映画を見てくれた人たちには、“自分が置かれた状況の中で可能な限り、好きなことをやり続けようよ。そして、自分の好きになったものがなぜこんなにも自分を突き動かすのか、その秘密をとことん追求してほしい”って言いたいですね。

それに、これからも僕の旅はまだ続いていきますが、年齢的にいつかは辞める時がくるはず。その時は、次の世代で僕と同じようにジミー・ペイジの音楽に魅せられたギタリストへバトンを渡したいんです。

“次はキミがMR. JIMMYだ!”とね。

エンタテインメントであるだけでなく、文化を継承するという使命も込められた映画『Mr. Jimmy /ミスター・ジミー』。日本でも早く劇場公開されることを祈ろう。

映画『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』公式HP(英語)

https://www.mrjimmymovie.com/

MR. JIMMY公式WEBサイト

http://www.mrjimmy.jp/

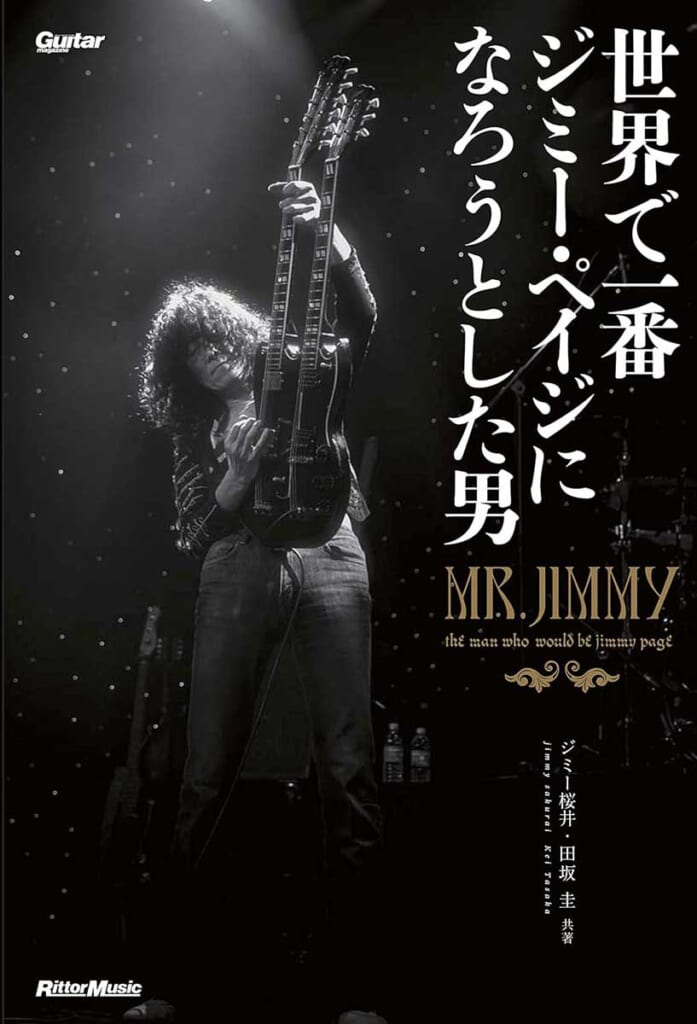

『世界で一番ジミー・ペイジになろうとした男』

ジミー桜井(著)/田坂 圭(著)

映画『Mr. Jimmy / ミスター・ジミー』で描かれていることも含め、ジミー桜井の半生を記した自叙伝が発売中。ジミー・ペイジを追いかけ続けたひとりのギタリストの挑戦をご覧あれ。

| 品種 | 書籍 |

|---|---|

| 仕様 | 四六判 / 320ページ |

| 発売日 | 2018.07.13 |

| ISBN | 9784845632510 |