歌姫とジャズ・ギタリスト……いきなり最初からその世界の頂点を紹介してしまおう。そう、ジャズ・ボーカルの女王=エラ・フィッツジェラルドとソロ・ギターの巨匠=ジョー・パスのコンビである。1974年にリリースされた『Take Love Easy』は圧倒的な完成度を誇り、歌とギターの絡み、ジャズ・ギターの楽しさが詰まった超名盤。ふたりの邂逅と作品でのギター・プレイについて、音源を聴きながらじっくりと読み進めてほしい。記事末尾にはジョー・パスによる珠玉のイントロ・プレイを模した譜例も掲載しているので、もれなくチェック&プレイ!

文/譜例作成=久保木靖 Photo by Paul Natkin/Getty Images

スウィングの女帝と

遅咲きの匠のめぐり合い

スティーヴィー・ワンダーが大ヒット曲「Sir Duke」で、デューク・エリントンやルイ・アームストロングらと並んで称賛したのがエラ・フィッツジェラルドだ。器楽奏者顔負けの凄まじいスキャット唱法でも知られるエラは、1930年代からビッグバンドを始めさまざまな編成でスウィングしてきた。

『Sings The Rodgers And Hart Song Book』(1956年)の「Wait Till You See Her」や、『Sings The Duke Ellington Song Book』(1957年)の「Solitude」などのように、ボーカル&ギターのデュオ編成(ギタリストはバーニー・ケッセル)もすでにキャリア半ばで経験している。

一方のジョー・パスは、シナノン療養所(麻薬リハビリ・センター)出所後に遅咲きのデビューを迎え、1964年に傑作『For Django』を放ってジャズ・シーンでの存在感を増大。1970年代に入ると、名プロデューサーであるノーマン・グランツと交流を持ち、彼の提案でソロ・ギター作品『Virtuoso』(1974年)を作り上げた。グランツはそんな才能溢れるパスを、自身のパプロ・レコードに所属するエリントンやオスカー・ピーターソン、そしてエラらジャズ・ジャイアンツとコラボさせていく。

エラに安心感を与えた

パスのレパートリーの広さと技量

眼病の治療のため一時引退していたエラが見事復活したのが、1973年7月のカーネギー・ホールでのライブだ(パスも参加しているその模様は『Newport Jazz Festival : Live At Carnegie Hall』で)。そのわずか約1ヶ月に予定されたエラのスタジオ復帰作のデュオ・パートナーとして、グランツが白羽の矢を立てたのがパスであった。パスのレパートリーの広さや、テンポもキーも変幻自在の技量に、エラは安心感を覚えたに違いない。それにしても、グランツの慧眼、恐るべし、である!

その結果、完成した『Take Love Easy』は、病み上がりということが影響したのか、エラ得意のスキャットは鳴りを潜め、しっとりとしたバラードが並ぶ。だからこそバンド編成ではなく、ギター1本という選択が大成功だったのだ。ギターはピアノほど音圧やサステインがなく、音の隙間もふんだんにあるため、パワフルな唱法に固執する必要はない。むしろ、本作でのエラは、自由度を増したことによって、のびのびとリラックスしている。

ボーカルを浮かび上がらせる

珠玉のギター・プレイ

まず、ゆりかごで揺られるかのようなテンポが心地良い「Take Love Easy」と「Don’t Be That Way」。これらでパスはフルアコを用い、フィンガー・ピッキングでプレイしているようだ。コードを弾く際、各音を同時にはじく手法と、親指でのソフトなストロークを使い分けているのが聴き取れる。また、曲の前半は主に上声部のコードと同じ4分音符で刻まれているベース音が、半ばから8分音符で動くなどの変化がつけられることによってスウィング感をぐっと増しているのがわかるだろう。

ガット・ギターを手にした曲はルバートで進行している。「Once I Loved」はアルペジオを基本としたバッキングなのだが、道しるべを提示するようにそっと挿し込まれるコードや、次のメロディをうながすような優しいオブリガートは鳥肌モノ。エラの声量に合わせてギターのアーティキュレーションが変化しているのもわかる。ずっと聴いていたいと思うのだが、たった1コーラスしかなく、あっという間に終わってしまう!

同じくガット・ギターを使った「You Go To My Head」にはギター・ソロ・パートがある。エラが器楽奏者のように階段状にメロディを歌ったのに反応し、すかさず同様のラインをくり出してソロへ入っていく流れが粋だ。時折コードを挟みつつも、シングル・ノートでの流れるようなソロ・ラインは『Virtuoso』を彷彿し、惹きつけられること必至。ソロの締めではフェルマータを効かせ、エラが入ってくるタイミングを図っているのがたまらない!

巨星ふたりが一体となった

甲乙つけがたい作品群

……それにしても不思議な魅力のあるアルバムだ。ボーカルに意識を集中して聴くとギターの巧みさに耳が向き、逆にギターを追いかけているとボーカルが浮かび上がってくる。これぞまさに巨星ふたりが一体となった奇跡なのだろう。

エラとパスはこのあと『Fitzgerald & Pass…Again』(1976年)、『Speak Love』(1983年)、『Easy Living』(1986年)とデュオ作をリリースしていく。これら後続の中には一部ギターを多重録音しているものもあるが、バラードばかりではなくテンポ・アップした曲もあり、コンビネーションはより多彩となる。いずれも甲乙つけがたい名盤ばかりだ!

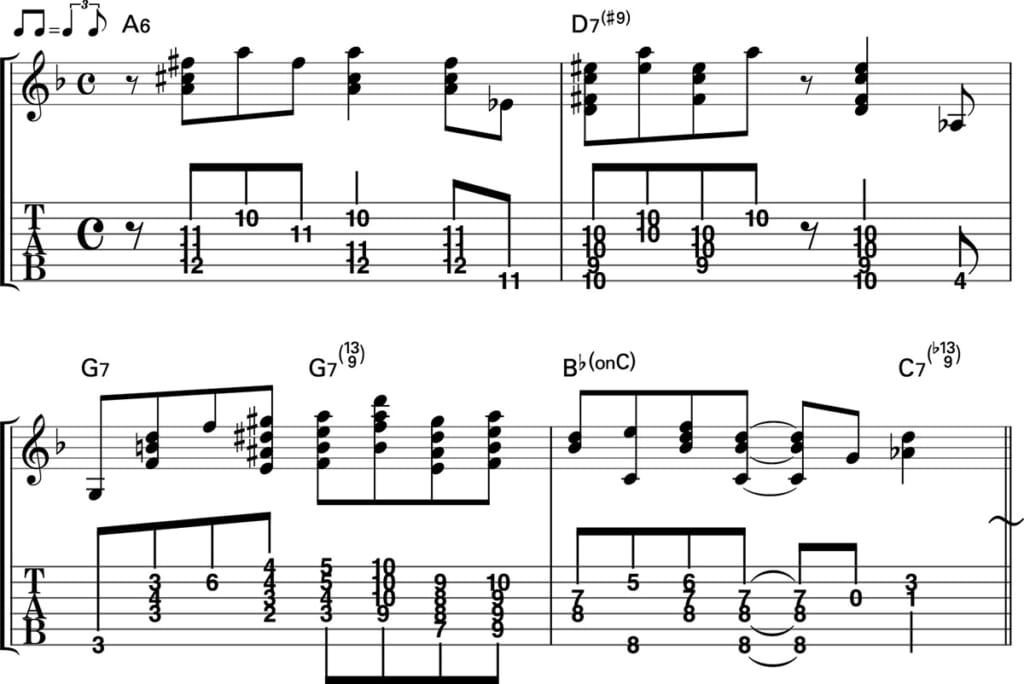

美しいメロディをギター1本で。