ギタマガWEB特集『歌姫とジャズ・ギタリスト』。まず本編に入る前に、最小編成でのギタリストがどういったプレイをしていたか、ジャズにおける歌伴奏をギターのみが担う演奏はどのように生まれていったのかを、導入としておさらいしておこう。リズム、ハーモニー、メロディを1本で担う──それはつまりソロ・ギターの素養が不可欠というわけだが、このスタイルはどんな歴史を辿ってきたのだろうか。

文=久保木靖

デュオを成立させるためには

ソロ・ギターの技量が必要

近年の代表選手といえば、タック&パティや、惜しくも解散してしまった本邦のFried Prideが思い浮かぶ、ジャジィな女性ボーカル&ギターのコンビ。ジャズ・シンガーをギター1本だけで伴奏することにどれほど高度なテクニックが必要なのか、彼らの演奏から想像できるのではないだろうか。

当然ながら、音楽においてボーカルは絶対的な存在であり、そのメロディを美しく聴かせるためには、ギターは平身低頭してキーやテンポを合わせていかなければならない。ましてや“ジャズ”である以上、コードをジャカジャカとストロークしていれば良いわけではなく、ハーモニーのほかにもベース・ラインやリズムを供給しつつ、ここぞという時にオブリガートで絡み、またシンガーからアイコンタクトを受ければソロも弾き、さらに当然のことながらイントロやエンディングも決めなければならないのだ。

筆者が以前、歌伴に長けたとあるギタリストに話を聞いたところ、“指の形だけでコードを覚えていると、合っているコードを弾いても歌とぶつかることがある。シンガーの歌っている音にトップ・ノートを合わせていくことも重要なテクニックのひとつ。また、“縦(=歌と自分の弾いているコードとで構成するハーモニー)”と、“横(=ハーモニーの流れ)”を常に意識する必要がある“とのこと。自分のことだけで手一杯のギタリストではなかなか難しい作業と言わざるを得ないのではないだろうか。

というわけで、ボーカルとのデュオを成立させるためには、ギタリストは最低限ソロ・ギターで聴かせられるだけの技量を持ち、そのうえで鋭い耳と臨機応変に対応できる柔軟さが必要なわけだ。なお、本企画では、主に往年の名手に光を当てていきたい。

意外に少ない、

ジャズにおける歌姫とギターのデュオ

ジャズにおいて女性ボーカル&ギターのデュオを最初に成し遂げたのは誰か? 古いものでは、グラディス・ベントリーというブルース系シンガーとエディ・ラングのコンビが思い浮かぶ。ラングはブルースのロニー・ジョンソンとのギター・デュオのほか、ベッシー・スミスやルイ・アームストロングなどの歌伴でも知られる本格的ジャズ・ギタリスト第一号だ。ベントリーとの「Wild Geese Blues」(1928年)など2曲は、ストロークやアルペジオを巧みに織り交ぜながら、力強いベース・ラインで常にハーモニーを牽引しており、当時すでに確立されていたピアノによる伴奏に引けを取らないものになっている。

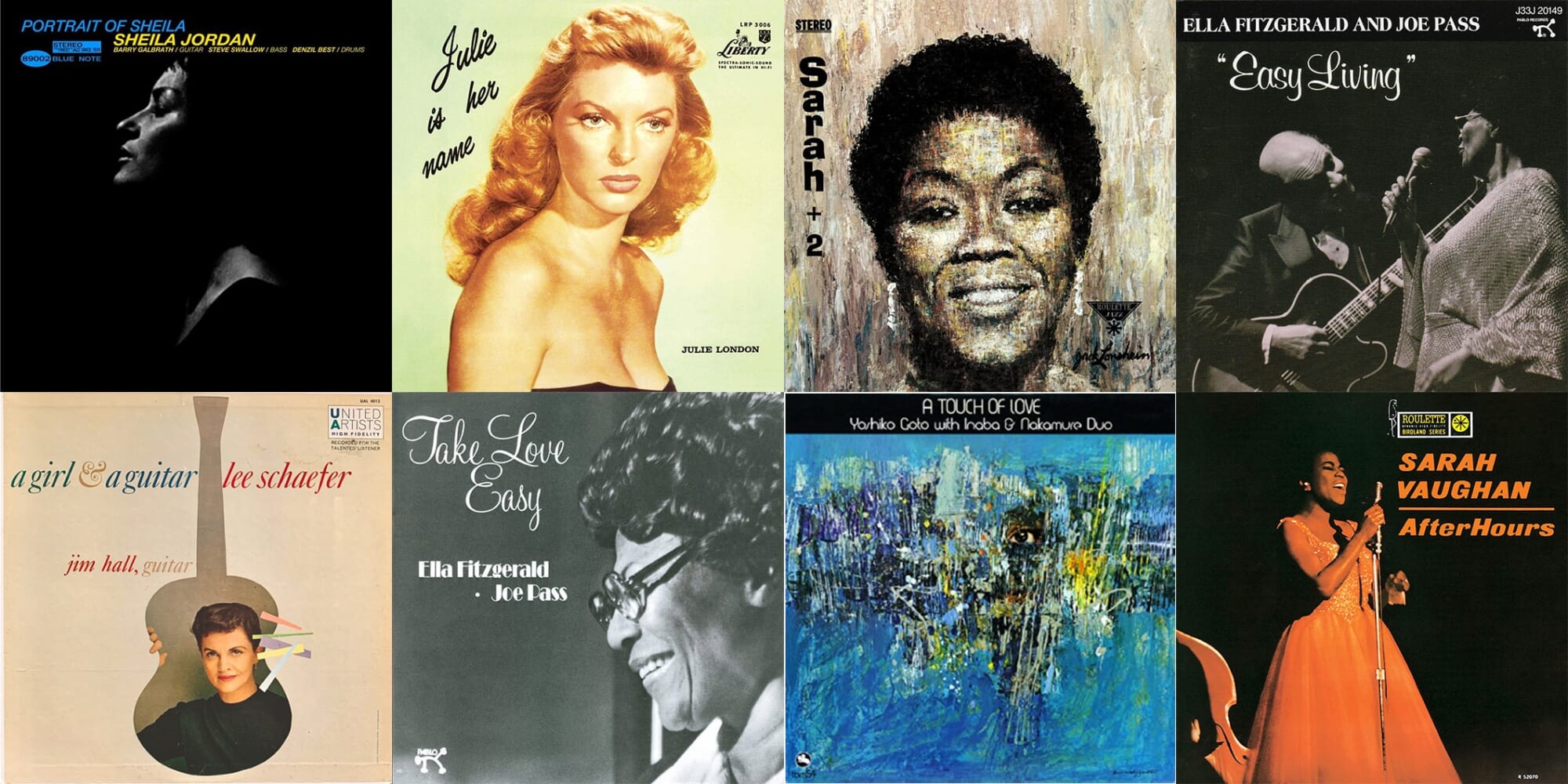

モダン・ジャズ期は意外にも女性ボーカル&ギター・デュオが少ない。例えば、シーラ・ジョーダンの『Portrait Of Sheila』(1963年/ギターはバリー・ガルブレイス)の「Who Can I Turn To」のように、アルバムの中で1曲だけギターとデュオで収録するというのはあるものの、アルバム丸々となるとほとんど存在しないのだ。前段で述べた必須条件であるソロ・ギターが広く確立されていなかったためだろう。

そんな中、数少ない完全デュオ作のひとつに、ジュリー・ロンドンとアル・ヴィオラの『Lonely Girl』(1956年)がある。ヴィオラは自身のルーツにチャーリー・クリスチャンと並んでクラシックのアンドレス・セゴビアを挙げており、1950年代では貴重なソロ・ギターをプレイ・スタイルに取り入れていたギタリスト。現に『Solo Guitar』(1957年)というアルバムもリリースしている。

歌伴の名手として君臨するのは、

ソロの達人ジョー・パス!

そして、満を持して登場するのがジョー・パスだ。ソロ・ギターの金字塔『Virtuoso』(1974年)において、上声部とベース・ラインを分離させたコード奏法、自由自在のテンポ感、コード進行を感じさせるシングル・ノート・ソロなど、ソロ・ギターを成立させるためのアイディアとテクニックを提示した。

ギター1本でシンガーを伴奏する際の必須テクニックでもあるそれらを引っ提げ、パスは女王エラ・フィッツジェラルドと『Take Love Easy』(1974年)を世に送り出す。ギターだけを聴けば『Virtuoso』のような派手さはないが、ボーカルに優しく寄り添うステディな伴奏と対話するかのようなオブリガートは極上だ。手応えを掴んだエラとパスはその後も3枚のデュオ・アルバムをリリース。パスは名伴奏者として不動の地位を築いたのであった。

ほかには、ジム・ホールがリー・シェーファーというシンガーを伴奏した『A Girl & A Guitar』(1958年)があるが、素朴なフォーク調であるため、ギターがかなり抑え気味なのが残念。また、フロ・ハンディの『Smoky And Intimate』(1964年)ではカール・クレスとジョージ・バーンズというスウィング系ギタリストがふたりで伴奏するという変則スタイルが見られる。ちなみに、クレスとバーンズは当時、ギター・デュオでも活動していた。

変則ついでにギター&ベースに拡張すると、まず挙がるのがサラ・ヴォーンの作品だ。『After Hours』(1961年)ではマンデル・ロウ(g)とジョージ・デュヴィヴィエ(b)が、『Sarah + 2』(1965年)ではバーニー・ケッセル(g)とジョー・コンフォート(b)がそれぞれ伴奏を務めている。

先に挙げたジュリー・ロンドンも、『Julie Is Her Name』(1955年)ではバーニー・ケッセルとレイ・レザーウッド(b)が、『Julie Is Her Name Volume II』(1958年)ではハワード・ロバーツ(g)とレッド・ミッチェル(b)がそれぞれバックを支えた。

本邦に目を向ければ、中牟礼貞則(g)と稲葉国光(b)が抜群のセンスで後藤芳子のボーカルに寄り添った『A Touch Of Love』(1975年)にとどめを刺す。中牟礼と稲葉は同年にギター&ベース・デュオで『Conversation』という名作も残している。