個性的な魅力で多くのギタリストたちを虜にする“ビザール・ギター”を、週イチで1本ずつ紹介していく連載、“週刊ビザール”。今週は丸いシェイプのレトロな1本をご紹介しましょう。アメリカ東海岸はメリーランド州で生まれた、マイクロ・フレッツのスウィンガーです!

文=編集部 撮影=星野俊、小原啓樹 ギター提供=伊藤あしゅら紅丸、アンダーニース、池辺楽器店 ハートマンヴィンテージギターズ、イシバシ楽器新宿店、Bridge guitars、岩田圭市、リンテ・伊藤、Kage Koh、中村宗一郎

70年代アメリカ生まれ!

このルックスで、テレみたいな音が!?

60年代、70年代のビザール・ギターの中から、現代の音楽シーンでも弾きたいと思えるモノを紹介する、というのが本コーナーの裏の趣旨なのだが、サウンド面で特にイチオシなのがこれ。マイクロ・フレッツ製スウィンガーである。

マイクロ・フレッツは1967年から75年頃までギターを生産していた、アメリカ東海岸はメリーランド州のブランドだ。

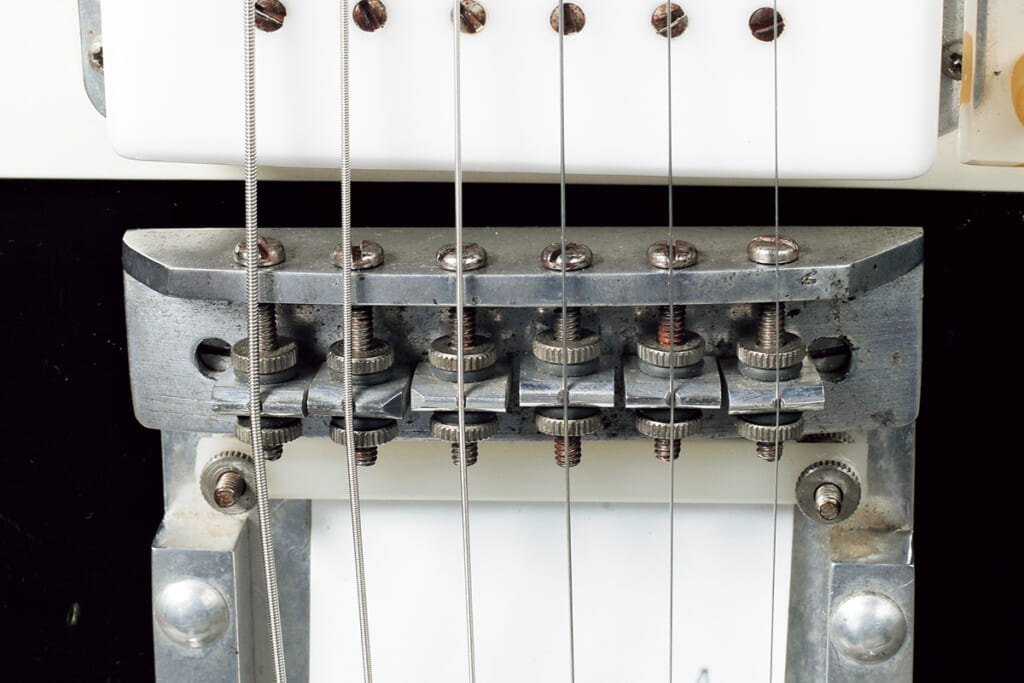

創始者はラルフ・J・ジョーンズ。2枚の材をネジ止めした、独自のホロー/セミ・ホロー構造が同社の大きな特色である。が、1971年頃から登場したこのスウィンガーは珍しいソリッド・ボディのモデル。おそらくは市場の拡大を狙い、それまでのモデルにフェンダー的な要素をかなり盛り込んだのだろう。

他モデルではボディに直づけされているコントロール・ツマミ類は、テレキャスターのようにシルバーのコンパネに据えられ、ピックガードのサイズもかなり大きくなっている。ここでは登場しないがメイプル指板の仕様もラインナップされており、これも“フェンダー・ライク”の一貫かもしれない。

P-90のようなデザインのピックアップは、シングルコイルだ。しかも、あのビル・ローレンスが開発に関わっている、という情報まである。シャッキリとしつつも甘めという独特の音色で、なかなかにバランスが良く、クランチやカッティング、ジャジィなフレーズまでカバーできそうだ。ちょっとテレキャスターに近いような印象もある。ポールピースの裏に磁石を付けて磁力を発生させており(ポールピース自体には磁力がない)、磁力の付け方はハムバッカーのそれに近いとも言える。

シェイプがシェイプだけに、座って弾くと右側に傾きがちなのだが……まぁこれも慣れれば問題ないだろう。

スウィンガーのほかには、ロカビリー歌手のカール・パーキンスが愛用したステージⅡや、マーク・ファーナー(グランド・ファンク・レイルロード)が手にしていたシグネチャーを始め、ゴールデン・コメット、スペース・トーン、カリブラといったダブル・カッタウェイのもの、ハンティントン、オービターのような“まさにビザール”と呼びたい奇抜なシェイプのものなどもある。

マイクロ・フレッツ スウィンガー/1971〜75年製

本記事はギター・マガジン2016年9月号『弾きたいビザール』に掲載された記事を再編集したものです。本誌では、哀愁たっぷりのシェイプを持つ愛しいギターをこれでもかと紹介。好事家のプロ・ギタリストたちが持つビザール・ギターも掲載しています。