ローランドのGR-500/GS-500というギター・シンセサイザーをご存知だろうか? ギター型のコントローラー(GS-500)をシンセサイザーの音源部分(GR-500)につなぎ、サウンドを操作するという、いわゆるギター・シンセの始祖とも言うべきモデルである。

70年代の日本で生まれたこの稀代の楽器の来歴を、ここでおさらいしておこう。時は70年代、シンセサイザーの勃興と同時に新しいギター・サウンドが追い求められた時代にさかのぼる。

文=今井靖 撮影=小原啓樹 撮影協力/楽器提供=ギターショップ ふみを屋

*本記事はギター・マガジン2021年12月号に掲載された『ローランドGR-500/GS-500 日本初のビンテージ・ギター・シンセ』を一部抜粋/再編集したものです。

奇抜なサウンドを追い求めるギタリストたちの要求に応えて

ギター・シンセサイザーと呼ばれるアーキテクチャが登場したのは、国内のポピュラー・ミュージックにも電子サウンドが深く浸透した70年代半ばのことである。シンセサイザー業界ではすでにMinimoogなどが世界的に流通し、初期の巨大なモジュラー・シンセから鍵盤をトリガーにしたコンパクトな一体型スタイルへと切り替わりつつあっただけに、そのギター型コントローラーを有した典雅なルックスに衝撃を受けたミュージシャンも多かったに違いない。

当時の一般的なシンセの印象といえば、奇抜なサウンドを創出する“謎めいた機械の塊”でしかなった。そんな中、一般に広く親しまれていた大衆楽器としての操作性と、客席からプレイを視認できる“ステージ映え”を両立したギター・シンセは、奇抜なサウンドを求めるフロントマンたちにとってシンセサイザーとの新たな接点という意味において画期的であった。

ローランドGR-500/GS-500は、そうしたギター・シンセサイザーの規格として世界で最初に認知された始祖のモデルである。

◆

そもそも、シンセサイザーをギター・サウンドに取り入れようとする試みは、70年代初頭にはすでに始まっていた。

ザ・フーの『Who’s Next』(1971年)で、ピート・タウンゼントが巨大なARP2500や2600のVCF(フィルター)モジュール等に直接ギターをインプットして演奏していたことはあまりにも有名な話だ。いわゆる“シンセ・ライク”なトーンではなかったとしても、ピンク・フロイドのデイヴィッド・ギルモアが『The Dark Side Of Dark Moon』(1973年)のレコーディングにEMSのSynthi Hi-Fiを持ち込んでいたことから見ても、最先端のギタリストたちにとってシンセ・サウンドがいかに魅力的だったかがわかる。

しかし、そうした彼らでさえ、その使用は一部のフィルター機能やモジュレーションをエフェクター的に使うだけであり、本格的なシンセサイザーとしての機能を生かしきるには至っていなかった。まだアナログ・シンセサイザーが単音しか鳴らせないモノフォニック仕様に限られていたことも1つの要因だが、さらに大きな問題として、VOC(オシレーター=波形の音声信号発振器)のトリガーとしてギターを入力しようとするとポルタメント(音階の変化をなだらかにする)などのシンセサイザー特有の機能が上手く働かないことがあったからだ。

つまり、VOCアサインに音階の固定されたキーボードを前提としていた当時の一体型シンセサイザーでは、ギター固有のプレイ・アビリティであるチョーキングによるベンド、スライド、ビブラートなどとは極めて相性が悪かったのである。VOCをパスすることは技術的に不可能ではなかったが、波形コントロールを放棄したそれは、もはやただのエフェクターである。

だが、そうしたジレンマにいち早く注目した人物がいた。それが現在のローランド株式会社の創業者、梯郁太郎(かけはし・いくたろう)氏である。

梯氏といえば、トランジスタ式オルガンのTOシリーズの開発者であり、60年代にはエース・トーン(エース電子工業)でも自社ブランドの電子オルガンやリズム・マシンを開発していた当代屈指の電子楽器開発者として知られた存在であった。

70年台前半の日本はヤマハ、ローランド、コルグという3大メーカーがシンセサイザーの開発にしのぎを削っており、コルグが国産シンセの試作1号機(1970年)に続き、Korgue(1972年)やminiKORG700(1973年)などで音色の多彩さを誇ったのに対し、ヤマハもエレクトーンを進化させた初期のポリフォニック・シンセサイザーであるGX-1(1975年)を発表。

ローランドもすでに1973年にはSH-1000でシンセ業界に参画してはいたが、同年、系列会社としてメグ電子(後のBOSS)を立ち上げた梯氏が、シンセサイザーの鍵盤以外の入力ソースとしてエレクトリック・ギターを有効活用したいと考えたのはごく自然な流れであったと言えよう。

ピッチや音量を変化させるギターの奏法をVOCに最適化させるための技術は、ローランドSystem700というモジュラー・シンセ用に開発されていた“ボイス・コントロール(人の声でシンセを操作するする機構)”用のモジュールを応用する形でもたらされた。

さらに梯氏は、全く新しいスタイルのコントローラーを創出するために、富士弦楽器製造(のちのフジゲン)との合弁会社である富士ローランドを設立。それは、奇しくもライバルのヤマハがSG-2000(1976年)の完成によって国産エレクトリック・ギターの実力を世界に示し、シンセサイザーのGX-1とは完全に別々のジャンルとして成功を収める裏で進められた、ローランドによるギターとシンセの“融合”の工程であった。

そして、1977年5月。ついに世界初となる専用のギター型コントローラーを有したシンセサイザー、ローランドGR-500/GS-500が発表された。モノフォニック仕様ながら、5セクションの同時再生が可能なパラフォニック・システムに加え、ギター固有の奏法にも完全に追従する新次元のサウンド……それは、従来のシンセサイザーの枠を超える全く新しい楽器の誕生の瞬間であった。

同じ年にやや遅れて発売されたARPのAvatarが当初ギター・シンセサイザーとしての対抗馬と目されていたが、Avatar本体がOdysseyの改良型を流用しただけで使い勝手が悪く、専用のピックアップを内蔵した美しい見た目のギター・コントローラーGS-500を持つGR-500にギタリストの人気が集中したことは当然の成り行きと言えた。かくして、ローランドは現代まで続くギター・シンセサイザーのトップ・ブランドとしての地位を確立したのである。

GR-500/GS-500は1979年の終わりに生産終了となるも、後継機である世界初のポリフォニック・ギター・シンセGR-300(1980年)は、パット・メセニーやジミー・ペイジ等の使用でローランド製ギター・シンセサイザーの認知度をさらに世界規模で高めることに貢献し、MIDI接続が可能になった初のフロア・タイプであるGR-700(1984年)が発売された頃には、近未来的なスタビライザーを装備したG-707ギター・コントロ―ラーの存在もあり、その人気はコンシューマー層にまで広がっていったのだった。

その後もGRシリーズの発展は止まることを知らず、LA音源と外付けのGK-2ピックアップで話題となったGR-50(1988年)や、PCM音源を取り入れたGR-1(1992年)、GR-9(1994年)といった魅力的なニュー・モデルが技術の進歩とともに次々に市場に投入され続けた。現行機においてもなお、モデリング技術COSMを搭載したVシリーズを統合する形で、GRはギター・シンセの頂点として君臨し続けている。

ローランドGR-500/GS-500──それは、シンセサイザーが“楽器”になる過程で生まれた開闢のルーツ。遥か海の果てで生まれた2つのギアを結びつけたのは、最もクリエイティブな時代の日本だった。ギター・シンセサイザーが紡ぎ出すサウンドに、我々は今もジャパン・トーンの根底に流れる“和”の集積を見る。

*本記事はギター・マガジン2021年12月号に掲載された『ローランドGR-500/GS-500 日本初のビンテージ・ギター・シンセ』を一部抜粋/再編集したものです。

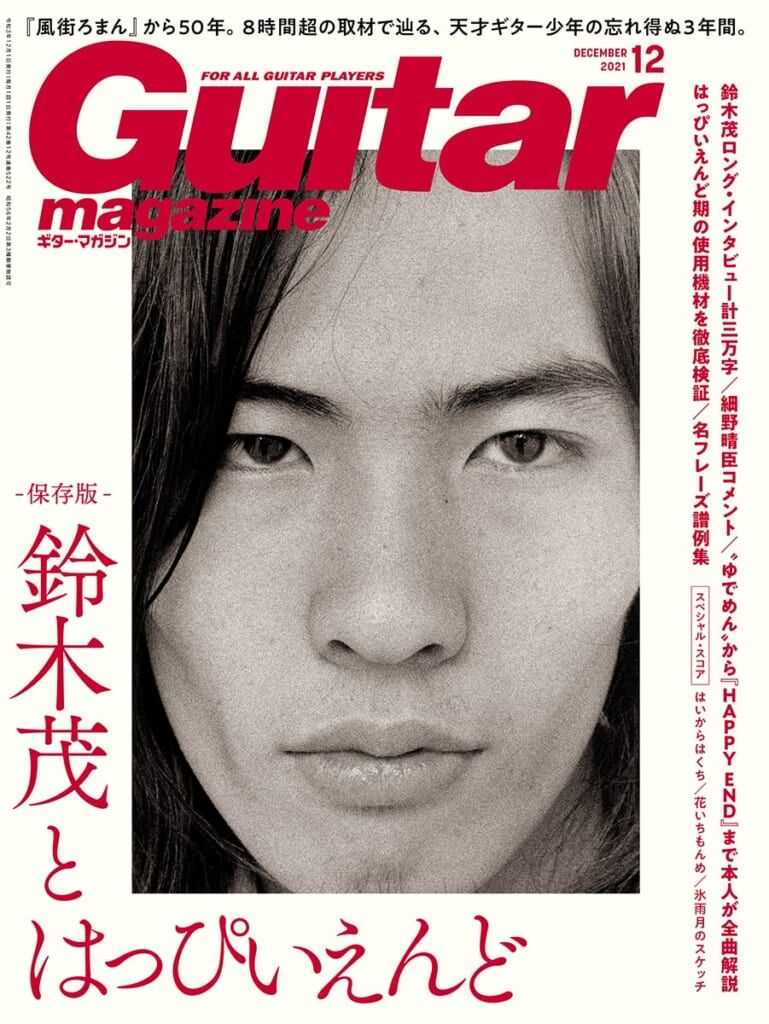

ギター・マガジン2021年12月号

『特集:鈴木茂とはっぴいえんど』

ギター・マガジン2021年12月号に掲載された『ローランドGR-500/GS-500 日本初のビンテージ・ギター・シンセ』では、貴重な実機写真や各機能の解説など、GR-500/GS-500を多角的に紹介しています。