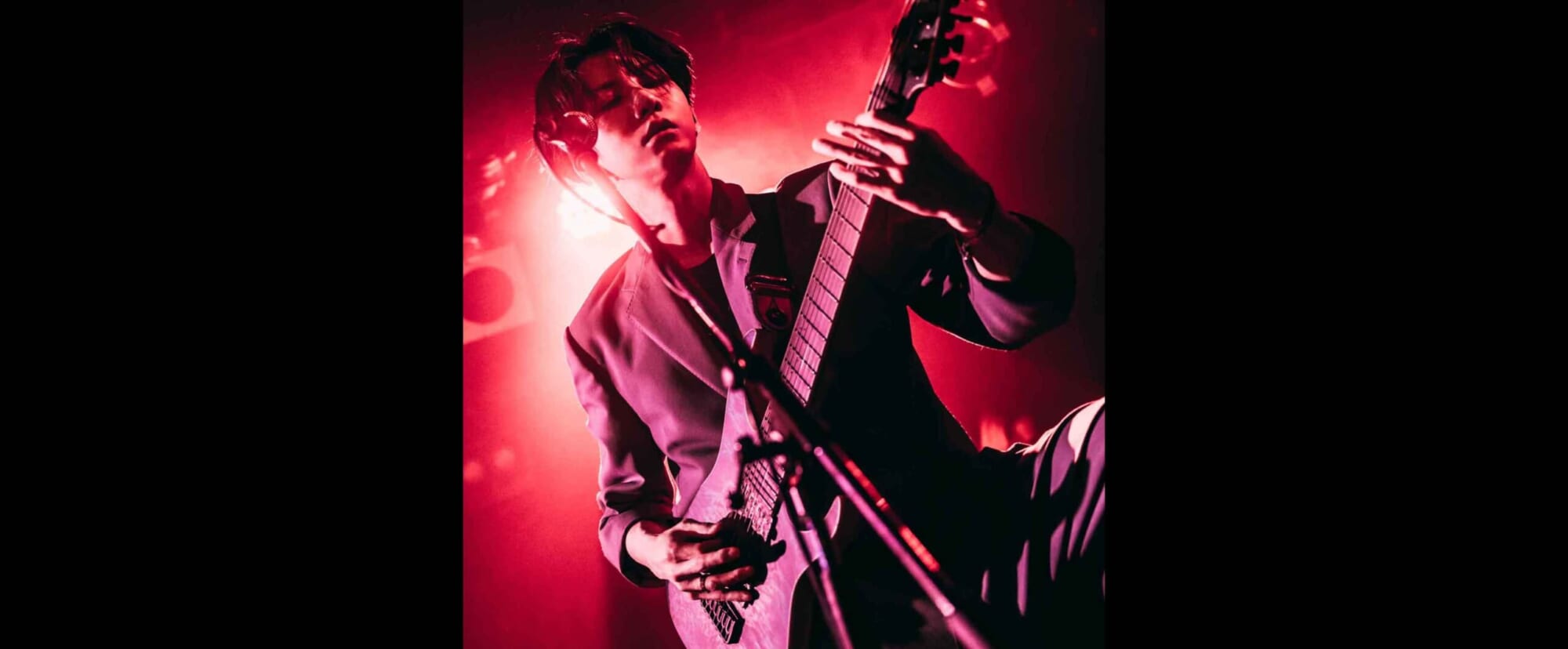

先進的なヘヴィ・サウンドを武器にワールドワイドに活躍するバンド、NOCTURNAL BLOODLUST(ノクターナル・ブラッドラスト)=通称ノクブラ。そんな彼らが約8年ぶりとなるフル・アルバム『ARGOS』をリリースした。今回は、ギタリストのValtzに今作のギター・ワークに込められた“メタルコア・サウンドの真髄”を語ってもらった。

取材/文=村上孝之 ライブ写真=Mickey Tanaka

曲作りを進めるうちに、“シネマティック”や“シアトリカル”といったキーワードを意識し始めました

今作『ARGOS』を作るにあたってテーマやコンセプトなどはありましたか?

Valtz 僕たちはメンバー間で具体的な構想を話し合うということはいつもしていないですね。あくまでも雑談ベースで、ザックリと抽象的な部分を話し合う感じなんですよ。今回は、“より強力でブルータル(荒々しい)なアルバムにできたらいいね”という程度の話はしていました。

『ARGOS』は“静と激”のコントラストや効果的な場面転換などを活かしたドラマチック&ヘヴィな楽曲が並んでいますが、それは自然な成り行きだったんですか?

Valtz 「Cremation (feat. PK of Prompts)」からアルバムに向けた曲作りを始めたので、その曲が先行してイメージが定まっていきました。

最初に「Cremation (feat. PK of Prompts)」が送られてきたのであれば、皆さん強い刺激を受けたと思います。

Valtz そうですね、みんな驚いていました。この曲は2021年の9月に“6DAYS OF CHAOS”というライブを企画しまして、その直後から制作に取りかかったんです。まずはフレーズやリフを溜める作業から始めて、採用しない可能性があるものも含めて、大量にストックを作りました。まとめ方はあとで考えようといったスタンスで、1ヵ月くらい作り込んでいましたね。

これまでの制作方法であれば、ストックする作業というのはそこまで長期間やらずに、“これくらい溜まればこういう曲ができるだろう”と思えるまでネタを溜めたら、そこから形にしていく作業に移るんです。でも、今回はその“ストックする作業”にいつもの倍くらい時間をかけました。

今作はストーリー性のある構成が光っています。Valtzさんの曲は凝った展開が多いことも特徴になっていますが、それはデモの段階から1人で考えるのでしょうか?

Valtz 自分で考えます。ほかのメンバーも、ゼロからイチにする作業に関しては1人でやってます。楽曲の展開や構成、各楽器パートは作曲者がすべて考えて、デモを基に各々でアレンジしてもらう……というやり方ですね。

あと、凝った展開という言葉が出ましたが、聴いてもらうとわかるように僕が書く曲は意外とAメロ→Bメロ→サビというフォーマットに当てはまっているんですよ。「Cremation (feat. PK of Prompts)」にしても、「Red Soil」にしても、イントロからAメロにいって、ブリッジかBメロを挟んでサビにいくという流れを踏んでいるので。

たしかにそうですね。ただ、平坦な楽曲にはなっていません。映画を思わせるような曲が多くて、楽曲にドラマを持たせることに長けていることを感じます。

Valtz 曲作りを進めるうちに、“シネマティック”や“シアトリカル”といったキーワードを意識し始めました。曲作りに取りかかる段階では決め打ちをしないようにして作るんです。そこからアレンジを詰めていく過程で、わかりづらくなってしまった時は王道的な構成を参考にします。ラスト・サビにあたる部分が1サビと全然違うビートやコード進行だったりすることもあるので、どこかしらには共通したフレーズを配置してバランスを取りながら作っています。

その結果、展開が多くても難解だったり、取っつきにくいものにはなっていません。

Valtz 聴いていてわけがわからなくなるラインにはいかないようにしていますね。ただ、「Cremation (feat. PK of Prompts)」に関しては何回か聴かないと理解できないフレーズも欲しくて、あのような構成にしたんです。いつもいい塩梅のバランスを探しながら落とし込むようにしています。

やりますね。では、続いて今作のギターについて聞かせて下さい。まずは「Red Soil」や「Dagger」、「ONLY HUMAN」などで聴ける、テクニカル&トリッキーなギター・リフが凄くカッコいいです。

Valtz Yu-taro(g)が書いた曲を聴くと、いわゆる“0フレット/1フレット”を使った刻みの曲が多いんですが、それをシンセやベース、ドラムとの絡みを活かすことで、まったく退屈さを感じさせないところに持っていっているんですね。完成形を聴くと、それが如実にわかる。

僕は完成形が見えていない制作の段階で、いわゆる“0/1フレーズ”だったりを弾いていると“もっと多様なアプローチがあるのでは”と模索してしまうところがあるので、結果的にテクニカルになりがちなのかなという気がしますね。

Valtzさんは極端な音程差やメカニカルな雰囲気などを活かしたフレーズが多いですよね。どうしたら思いつくんだろうと思いました。

Valtz そこはもう感覚ですね。8弦から1弦に飛ぶフレーズとかがあるんですけど、聴いた時に“なんだ、今の?”という感覚を求めているというか。

ということは、普段からトリッキーなフレーズを弾いていることが多い?

Valtz いえ、それはまた別の話ですね。フレーズをストックする時は、適当に設定したBPMで思い浮かんだフレーズの断片を片っ端から弾いていって、全部録音しておくんですよ。それを後から前後させたり、間を抜いたりしてると、“これ、カッコいいじゃん”というフレーズができることがある。それが弾けるか弾けないかはあとから考えます。

独自のアプローチを活かしていることも、そういう作り方をしたフレーズを実際に弾けるのもさすがです。さらに「THE ONE」、「Reviver」などでは、テクニックと歌心を両立させたギター・ソロを弾かれていますね。

Valtz ギター・ソロは“楽曲が望んでいれば弾く”というスタンスです。絶対に弾かないといけないものだとは思っていないんです。それに、ソロがあっても基本的に長さがコンパクトなんですよね。“なんでもっと長く弾かないの”みたいに言われることもありますが、最初から構想がないと長いソロを入れることはなくて。なのでギター・ソロの有無は慎重に考えています。

その言葉どおり、コンパクトでいながら響くソロを弾かれていますよね。テクニックの面だと、ピック・タッピングがまた強烈でした。

Valtz ピックでタッピングするのは「Cremation (feat. PK of Prompts)」のソロですね。僕は中指でタッピングするタイプなんですが、あの曲は短い音符のパッセージが続くんですよ。そういった時に、指だとイメージしているニュアンスが出ないんです。ピック・タップ特有のパーカッシブな音が欲しかったというのもあって、今回初めて挑戦しました。

そして現在ちょうどツアー中で、まさにその曲をセット・リストに組み込んでいるんですが、やはりめちゃ難しいです。サステインを稼ぐ為にソロ・チャンネルではノイズゲートをほとんど掛けていないことも相まって、右腕の手首よりも上の部分も使って、8弦から2弦までをしっかりミュートしないと途端にハウる。なので、ライブ中に“うわっ、マジか!”と思いながらタッピングしています(笑)。8弦はそういう難しさもありますね。

そこは盲点でした。

Valtz ミュートというのは意外と難しさが伝わりにくいところだと思うんですよ。8弦はただ単に“音域が広いから大変”みたいなイメージを持たれがちですが、1番難しいのはミュートですね。バッキングを弾いていても、普通のギター・ソロを弾いていても、余った弦のミュートには苦労します。

僕らを聴いたことがない層の人たちにも聴いてもらいたいという思いが強くあります

では、今回のレコーディングで使用した主な機材も教えて下さい。

Valtz 基本的に前作から変わっていないです。ギターはスケルヴェセンの7弦と8弦(マルチ・スケール・タイプ)で、アンプはスタジオにあるピーヴィーの5150です。エフェクターはチューブ・スクリーマーのみでした。前作から使っていましたが、今回はフォーティンというメーカーのモディファイ・モデルを使いました。それがめちゃくちゃ自分にマッチしましたね。

それほどシンプルなセットだったとは驚きです。スケルヴェセンの印象なども、あらためて聞かせて下さい。

Valtz 意外とヘヴィな音が出るギターではないんです。「Red Soil」を録った7弦もスワンプアッシュ・ボディで、スーパー・ローの帯域は出ない。なので、そのあたりの足りない部分をアンプのEQで補いながらバランスを取っています。8弦は「Cremation (feat. PK of Prompts)」、「Dagger」、「Bow Down」で使いました。

レコーディングはすべてキャビネットをマイキングしていたのですか?

Valtz そうですね、すべてキャビネットを鳴らしました。今まではオレンジのキャビネットにビンテージ30(スピーカー・ユニット)を載せた組み合わせだったんですが、メサ・ブギーのキャビネットのほうがスーパー・ローがタイトに出るという話があったので、今回はそちらを導入しました。録音後のミックスはわりと丸投げという感じでしたけど、エンジニアさんのマジックもあって文句なしのサウンドに仕上がりましたね。

なるほど。それに、ロー感がありつつもすっきりとしているのが聴きやすいです。

Valtz そこは、余計な音を鳴らさないということに尽きますね。あとは、アンプのゲインをそこまで上げないというのもポイントで。自分は弦に対してピックを斜めに当てるんですが、斜めに当てると音が若干歪むので、アンプのゲインをそれほど上げなくて済むんですよ。強く歪ませると音が埋もれがちになるし、部分的にクアッドで重ねているセクションもあるので、欲張ると余計にボヤけてしまう。ハイ・ゲイン・サウンドをレコーディングする時には余計に気をつけてます。

それであのソリッドさというのも驚きです。さて、『ARGOS』は良質な一作に仕上がりましたし、現在のNOCTURNAL BLOODLUSTは同作を携えたツアーの最中です。ここまでの印象はいかがですか?

Valtz 今までの曲よりもお客さんへの浸透が早い印象がありますね。『ARGOS』をリリースした3日後がツアー初日だったんですが、お客さんがこれまでよりも曲を覚えていることが伝わってきて、手応えを感じてます。

あと、今回のツアーは僕らを聴いたことがない層の人たちにも、自分たちの音楽を聴いてもらいたいという思いが強くあって。また、海外のリスナーを視野に入れた「Cremation (feat. PK of Prompts)」のような曲もあって、全包囲の好みを網羅したアルバムになっていると自負しています。なのでぜひ『ARGOS』を聴いてほしいし、ライブにも足を運んでもらえたら嬉しいなと思っています。

作品データ

『ARGOS』

NOCTURNAL BLOODLUST

MAVERICK/DCCA-97/2022年5月4日リリース

―Track List―

01.The Devastated World

02.Red Soil

03.Straight to the sky (feat. Luiza)

04.Life is Once

05.Dagger

06.THE ARGOS

07.Cremation (feat. PK of Prompts)

08.Bow Down

09.ONLY HUMAN

10.Eris

11.THE ONE

12.Reviver

―Guitarists―

Valtz、Yu-taro