レイド・バック期のエリック・クラプトン

2022年1発目のギター・マガジンは、久しぶりのエリック・クラプトン特集!長い彼のキャリアでも特に重要と言える“レイド・バック”と呼ばれた時代、1974~76年の3年間に絞ってお届けします。弾きまくるスタイルをやめ、ゆったりとした作風に開花したこの時期のクラプトン・サウンドは、こなご時世に響くものがあるはず!ぜひご一読を!

Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images

揺らぎと艶で新天地を目指した

“くつろぎ”の時代

レイド・バック=「くつろいだ、リラックスした」の意。1970年代中期、3年間の沈黙を破ったエリック・クラプトンは“レイド・バック”と呼ばれる穏やかな作風のアルバムを次々と生み出していきます。スライド・ギターの大幅な導入やレゲエへの接近、アコギの多用といった豊かな音楽素材がブレンドされた自然体でゆったりとしたサウンドは、ちょっぴり肩の凝る今だからこそ染み渡るものがあるかもしれません。というわけで今月は、レイド・バック期の中でも1974年から76年の3年間にフォーカス。本誌初のレイド・バック特集、ごゆるりとご堪能ください。

エリック・クラプトン、レイド・バックへの旅路

1974年。3年間の沈黙を経てカムバックしたエリック・クラプトンは、それまでの張り詰めたテンションから解き放たれたような作品を続々と発表。いわゆる“レイド・バック期クラプトン”の始まりです。そこに至るまで、彼の周りでどんなことが起こり、本人の心境はどう移り変わっていったのでしょうか? じっくりと辿っていきます。

レイド・バック三部作〜『461 Ocean Boulevard』

『There’s One In Every Crowd』『No Reason To Cry』

レイド・バック期のエリック・クラプトンがどの作品を指すかは諸説ありますが、本誌では『461 Ocean Boulevard』、『There’s One In Every Crowd』、『No Reason To Cry』の3作品にフォーカスしています。まずはこの3枚を詳細レビュー!

コラム:クラプトンにレゲエを教えた男、ジョージ・テリー

レイド・バック期のクラプトン特集となれば、レコーディングやライブでセカンド・ギタリストとして彼を支えた人物、ジョージ・テリーについて語らなければいけないでしょう。彼がどんな貢献をしたのか、ちょっと探っていきます。

レイド・バック期のクラプトンが愛用した機材とは?

クラプトンにとって70年代中期は、従来までのトレードマークだった“マーシャル&ハムバッカー”とはひと味異なる機材を模索し始めた時代と言えます。おもにどんな機材を使っていたのか、ビンテージ・ギターとロックの歴史を熟知する岸田邦雄氏に語ってもらいました! クラプトン本人が使用した貴重な機材の写真も合わせて楽しんで下さい。

E.C. Was Laid-Back! レイド・バック期奏法分析

1970年代中盤、紆余曲折のブランクを経てクラプトンが辿り着いたのが、リラックスしたギター・プレイを軸にしたゆる~いサウンド。当時“レイド・バック”と呼ばれた、その肩の力の抜けた音像はクラプトンの長いキャリアの中での大きなターニング・ポイントとも言えるでしょう。ここからは重要な時代を形成していく要因を分析してみました。

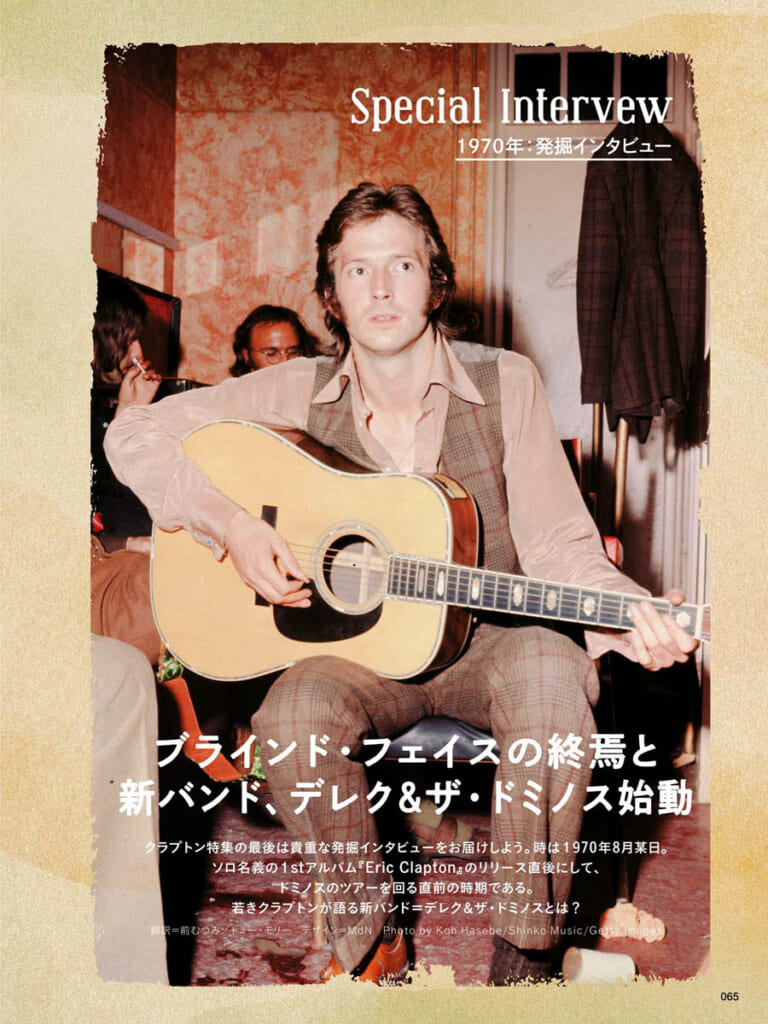

1970年発掘インタビュー:ブラインド・フェイスの終焉とデレク&ザ・ドミノス始動

貴重な発掘インタビューをお届け。時は1970年8月某日。ソロ名義の1stアルバム『Eric Clapton』のリリース直後にして、ドミノスのツアーを回る直前の時期です。若きクラプトンが語る新バンド=デレク&ザ・ドミノスとは?

【再掲載インタビュー】1976年:スライド、愛器、アンプ。

1976年、『No Reason To Cry』制作終盤にロサンゼルスで行なわれたインタビューを掲載!

※本記事はムック『Guitar magazine Archives Vol.2 エリック・クラプトン』の掲載内容を転載したものです。

ギター・スコアもクラプトン!

(※電子版には収録されておりません)

- 「Please Be With Me」 エリック・クラプトン

- 「Swing Low Sweet Chariot」 エリック・クラプトン

- 「I Shot The Sheriff」 エリック・クラプトン

- 定価定価880円(税込)

- 品種雑誌

- 仕様A4変形判

- 発売日2022-01-13