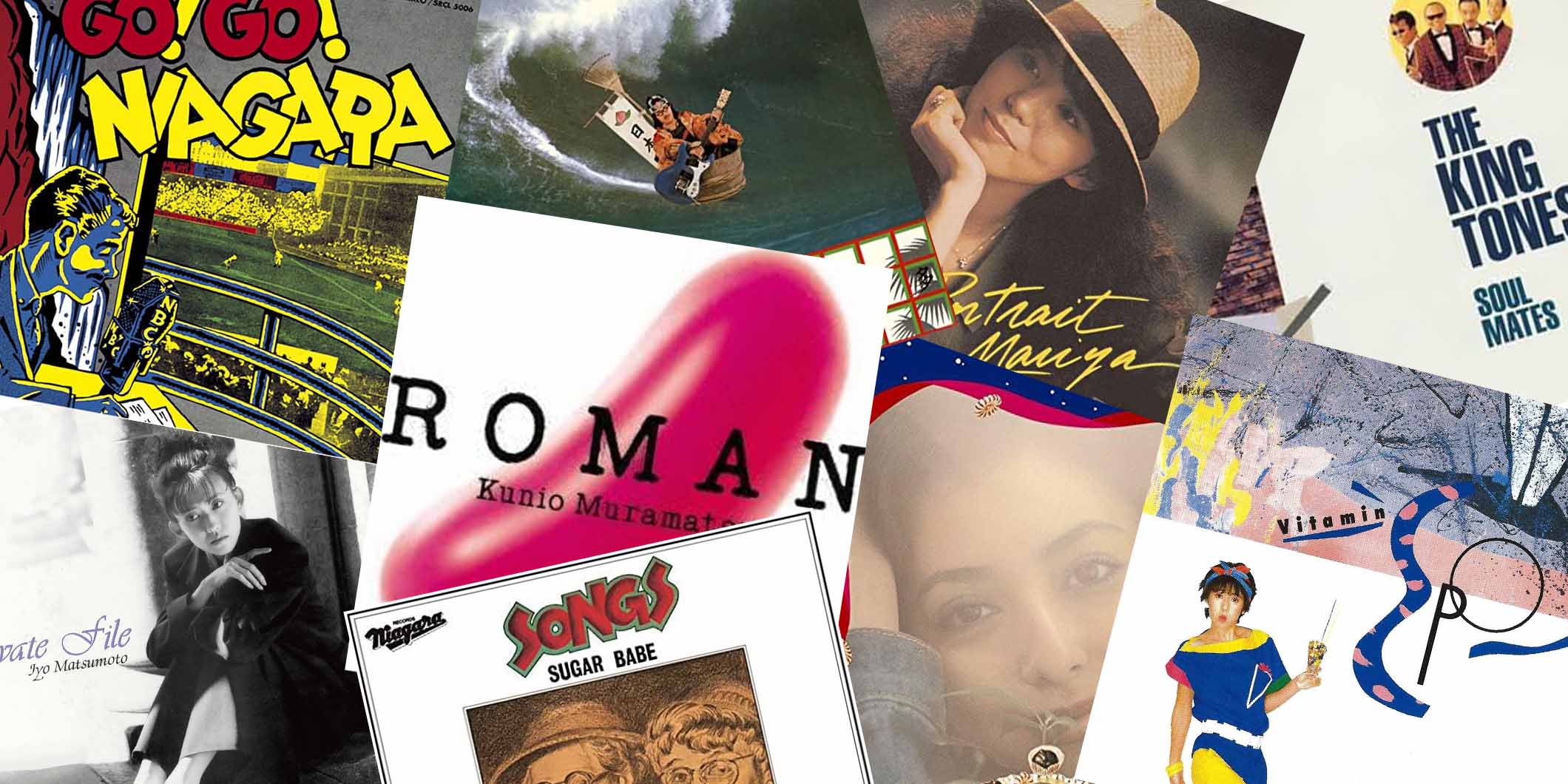

シティ・ポップを始めとする、良質な国産ポップスを彩った名手たちのギター名盤を紹介する連載『職人ギタリストで斬る名盤セレクション [邦人編]』。2人目は、シュガー・ベイブのギタリストとしても知られるほか、大滝詠一の諸作でも起用された“THE・職人”的なギタリスト、村松邦男だ。

文・選盤=金澤寿和

村松邦男(むらまつ・くにお)

シティ・ポップが世界的基準となる中、改めて注目が集まっているシュガー・ベイブのギタリスト、村松邦男。

自身が認めるように、決してテクニックをウリにする人ではないが、山下達郎、大貫妙子に次ぐ第3のキー・パーソンというより、独特のセンスでフロント2人を引き立てる名脇役として愛されてきた職人ミュージシャンだ。

故・大滝詠一がナイアガラ系作品でいつも彼をキャスティングし続けたのも、ほかのギター・プレイヤーには代え難い持ち味ゆえ。

特にソウル・ミュージックに影響された表情豊かなリズム・ワークは、ナイアガラ・サウンドの中でも独自のポジションを築いてきた。

シャネルス/ラッツ&スターのアレンジで注目されたのち、EPOや山本達彦、松田聖子らのアルバム・セッションやツアー・サポートに参加。スクーターズ、吉川晃司、山下久美子、早見優、テレサ・テンなどとの仕事でも名高い。

またアレンジやギターだけでなく、コーラス参加が少なくないのも、シュガー・ベイブ時代の名残りだろう。

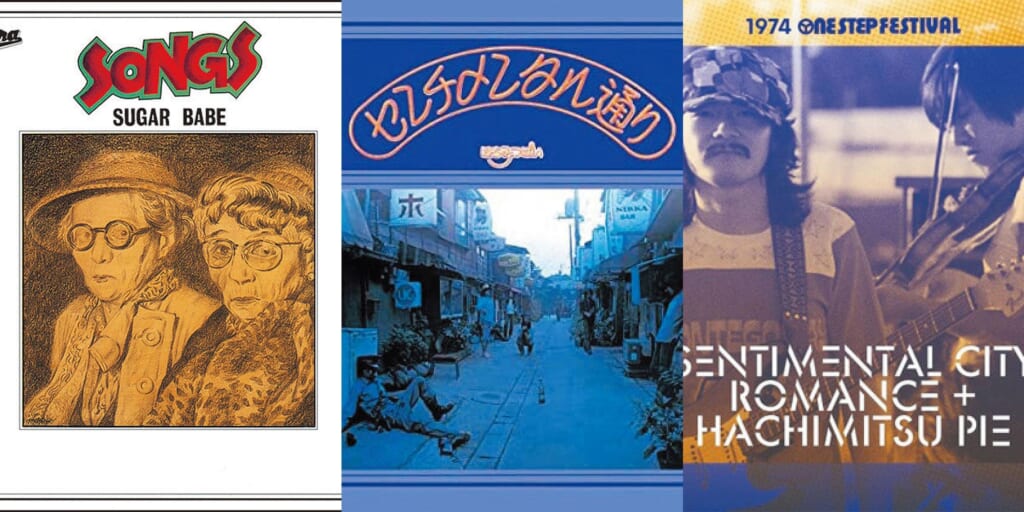

シュガー・ベイブ『ソングス』 1975年

クリーン・トーンで弾き倒す、お手本のようなバッキング・プレイ

説明不要、シティ・ポップのマスターピースたる唯一作。

このアルバムが面白いところは、決してハイスキルではないメンバーたちによるガレージ・サウンドで構成されている点で、それを支えたのが村松と山下達郎によるリズム中心のギター・ワークと言える。

完成度の高い楽曲に難しいコード・ワークを乗せ、それをブルース色皆無、歪み要素ゼロのクリーン・トーンで弾き倒す。当時としては画期的なほどに研鑽されたセンスとトライ&エラーの積み重ねで技術不足をカバーしたのが素晴らしく、ポップ・ソングのギター・バッキングの手本のようなプレイが随所に散りばめられている。

ギター・マガジン2019年4月号掲載の、アルバム全曲本人解説も再チェックを。

シリア・ポール『夢で逢えたら』 1977年

楽曲に寄り添った、的確なリズム・ワーク

ナイアガラ・レーベル初の女性シンガーとしてデビューした、シリア・ポールの唯一作。

大滝のオリジナル楽曲に邦洋織り混ぜてのカバー曲で構成され、ナイアガラ・トライアングルから山下達郎が歌っていた「ドリーミング・デイ」が選ばれている。

『Go! Go! NIAGARA』同様スティール・ギター以外はすべて村松がギターを弾いていて、楽曲に寄り添った的確なリズム・ワークがミソ。

大滝曰く、“私がスペクター・サウンドを目指したのは、『A LONG VACATION』ではなくコレ”だそうだが、エコーを強調したサウンド・メイクに反応し、微妙にギター・コードやトーンを変化させる工夫に満ちたプレイを聴いてほしい。