結成15周年を迎えた9mm Parabellum Bulletのトリビュート作『CHAOSMOLOGY』がリリースされた。菅原卓郎&滝 善充による“キツネツキ”も含めて、9mmと絆の深い全18組が参加。本作に参加したギタリストたちに、カバーした楽曲のポイントや制作を経て改めて感じた“9mmのギターが持つ魅力”についてアンケート形式で答えてもらった。ここでは「Living Dying Message」で参加したアルカラの稲村太佑の回答をお届けしよう。

企画/制作=ギター・マガジン編集部

アルカラ

「Living Dying Message」

制作で苦労したポイントはどこですか?

9「トリビュート参加よろしくです!!」

ア「やったー! アルカラ選んでくれたのね!!」

9「あ、で。アルカラにはインスト盤の方でお願いしたいと思います」

ア「なぬ! ああ、えええ。わ、わかりました」

(からの2分間くらいの稲村さんの心の中)

「おお、おいらのボーカル、マホトーンで封じられてしまったぞ。ピンチだ」

「いや、待てよ。そういえば9mmとアルカラはいつもピンチに助け合ったり挑戦し続けるバンドだった」

「これは9mmがプレゼントしてくれたアルカラの挑戦すべきこと。有難いチャンスをいただけたのだ」

ア「やった!!!ならバイオリン入れるぜぃ」

(ちなみに本誌はバイオリンではなくギター・マガジンである。)

「Living Dying Message」の原曲を聴いて、9mm Parabellum Bulletのギターの役割はどのようなものだと感じましたか?

狂気だが正確。

ゴリゴリだがリズミカル。

それでいてさらにコード感。

で、やはり尖ってる。

しっかりとした芯であり味付けの側でもある。

現代クラシック。

ギター・パートのコピー/アレンジで気をつけたことは?

1.コード感

まずイントロがマイナー・スケールだったのを、あえてメジャー・スケールにしました。これで曲の印象が原曲のギターメロのあの狂乱ぶりが昇華してガラッと華やかさも演出できるかなって思いました。最初に当てているコードがメジャー・セブンス・ナインスで、このコード感はメジャー・コードながらどこか影が出て奥ゆかしいので、最初のイントロで明るいけれどなんか雰囲気が出るなぁって思ってもらえたら良いな。とはいえ、いきなりその雰囲気を凌駕するぐらいのバイオリンから始まるという(笑)。これもアルカラ節。

キー的にも解説するとEメジャー調にイントロがはじまります。AメロになるとEメジャーと親和性の強いマイナー・キーであるC#マイナー調になるから違和感なく原曲のメロディーとマッチしていきますね。(アルカラは半音下げなので、ここの表記コードは実際より半音上げて考えてもらえれば良いです)

2.曲の雰囲気

楽曲の潜在的なメロディーに東欧ジプシーを感じたので、BPMは遅めにして、16分を感じとりながら特にサビは一気にみんなで火を囲みながらジプシーたちがダンスしたりお酒飲んだり歓喜しているイメージでアレンジさせていただきました。サビ部は当初アコーディオン、ピアニカ、ギロ、アコースティック・ギターなど思いつくところなんでも用いてみたのですが、ちょっとTOO MUCHになりすぎたので、ある程度絞ってからの今って感じですね。アコギがいい塩梅にジプシー・リズムを奏でてくれてますね。ここで踊りだしたい気持ちになってもらえたら幸いです。

3.原曲のフレーズ

要所要所にギターのフレーズがその場面の大きなトピックになったり、その場面を完全支配しているギター・リフがあるので、そこは原曲リスペクトで織り交ぜました。ギターというか全体となりますが、大ラスのサビが来る前に、メンバー全員のキメ(ジャガジャっジャガジャっジャ!)が決まるところはリスペクトで取り入れたいと思いましたが、やはりBPMを落としていたのでスピード感がどうしても出にくいなぁと当初なりました。そこでその前の部分に付点八分でギターを入れて助走をつけることで、BPMが違ってもスピード感があるように聞こえるようになって一安心。原曲のテーマ性があるところのフレーズは隠し味でもなんでもできるだけ添えたいなと思いました。ドラムになりますが、最後はちゃんとドコドコとツーバスを踏んでおりますよ!!!

アレンジで難しかった部分は?

先述にもありますがBPMやノリを大幅に変えたので、同じようにギター・フレーズを入れても違った印象になるところがあって、そこをどうしようかなってところでしたかね。

カバーVer.に残した「9mmらしさ」と、新たに加えた「自分らしさ」はどういったところに出ていますか?

原曲のキーポイントとなるフレーズやアレンジはリスペクトして織り交ぜていく、それでいてBPMが曲中に変化したりリズムやノリやコード感を変えてアルカラ節を混ぜていく、ついには封じられている「歌」の代わりに「イエーイ」という掛け声は入れてしまう始末。テンションが上がってしまってもうどうにも止まらなかった。あとアルカラのキャラクターくだけねこの声もそれに合わせて「タイトルコール」を入れるという荒技。こうした飛び道具をなりふり構わず使っていくところもアルカラの遊び部分ですね。うまくはまったんじゃないかなって思います。カバーとはいえ歌詞が表現できない分、より違った視点から曲の可能性を引き出せたらと思いました。

サウンド・メイクはどのような点に気をつけて行ないましたか?

基本、ギターに関しては9mmに寄せるというよりは、いつものアルカラのサウンドに近いと思います。どうにもその他の打楽器類やら普段あまり使わない音色がふんだんに入ってきたので骨組みはいつものアルカラらしくしたほうがバランスがとれるといった感じになったかなと思います。

今回のレコーディングで使った機材を教えて下さい。

ギターはフェンダーのテレキャスターです!! 青いやつ!! いつものですー。滝くんのフレーズは9mmのサポートでよくライブに参加しているのもあってfolcaの爲川裕也が弾きました。

実際にプレイしてみて感じた、菅原さん&滝さんのギター・プレイの特徴や魅力、すごさというのはどういった部分ですか?

その場面の骨組みや雰囲気やらを確実に作っている。なんとなくあるじゃなく、その場にいる意味がしっかりある。安心感のある狂気ですかね。面白いバンドですね。

菅原さん&滝さんにメッセージをお願いします。

落ち着いたら抑えてた分もまとめて飲みにいきましょう。なかなかこれからどうなるかわかりませんが是非対バンもしたい!

読者のギタリストたちへ、今回の楽曲の聴きどころを教えて下さい。

ここまでにたくさん書いたのですが、主張の強い楽器、フレーズが集まったらおもちゃ箱みたいなのができました。各パートに耳を傾ける楽しみ方もよし、新手のカラオケだと思って上から歌ってくれてもよし。これからも音楽を自由に楽しんでいきましょう。

>『CHAOSMOLOGY』参加ギタリストの言葉から探る、“9mm Parabellum Bulletとギター”|記事一覧

アルカラ

2002年に結成されたロック・バンド、アルカラ。現在のメンバーは稲村太佑(vo,g)、下上貴弘(b)、疋田武史(d)の3人。最新作は2019年にリリースされた『NEW NEW NEW』。

最新作

『NEW NEW NEW』

作品データ

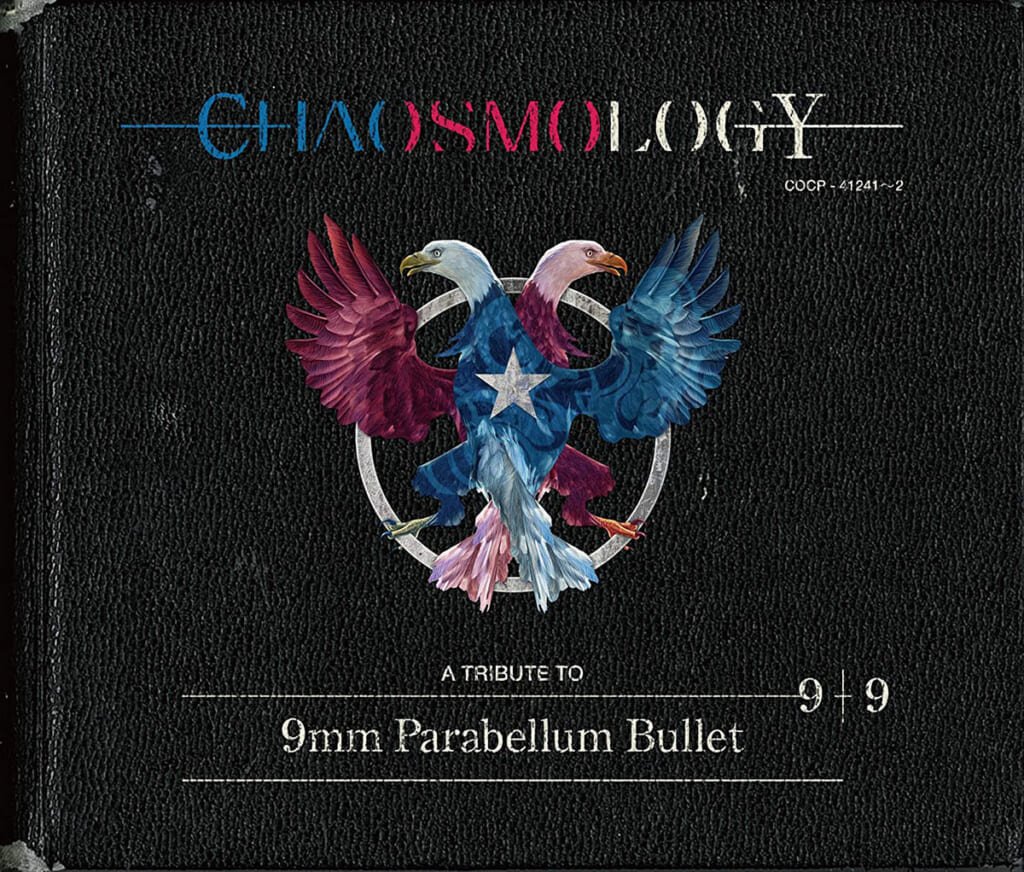

『CHAOSMOLOGY』 V.A.

コロムビア/COCP-41241〜2/2020年9月9日リリース

―Track List―

【Disc1】

01. UNISON SQUARE GARDEN 「Vampiregirl」

02. BLUE ENCOUNT 「Supernova」

03. BiSH 「Discommunication」

04. THE BACK HORN 「キャンドルの灯を」

05. FLOWER FLOWER 「名もなきヒーロー」

06. a flood of circle 「Black Market Blues」

07. cinema staff 「Talking Machine」

08. チャラン・ポ・ランタン 「ハートに火をつけて」

09. ストレイテナー 「カモメ」

【Disc2(instrumental)】

01. SPECIAL OTHERS 「Wanderland」

02. fox capture plan 「ガラスの街のアリス」

03. mudy on the 昨晩 「Punishment」

04. LITE 「次の駅まで」

05. DEPAPEPE 「スタンドバイミー」

06. Ryu Matsuyama 「The World」

07. アルカラ 「Living Dying Message」

08. キツネツキfeat.タブゾンビ(SOIL&“PIMP”SESSIONS)&栗原健 「黒い森の旅人」

09. →Pia-no-jaC← 「ハートに火をつけて」