起承転結はめちゃくちゃ大事ですね。

「Singin’ Now」のギター・ソロはどういうイメージで弾きましたか?

僕個人の特徴と思っているんですが、こういうロックンロールな曲をやっていても、ソロのノリは16分なんです。ジョン・メイヤーとかもそうで、8ビートの曲でもピッキングのノリはずっと16分。その感じがいわゆる“洋楽感”にすごく大事で、8ビート感が強いと日本人っぽくなる気がするんですよね。だからソロ後半のフレーズは、実音が鳴ってないからそんなに速いプレイではないのにスピード感はある。16分で全体を感じてるから、休符も踏まえて速い。

「Lonely Boogie」はトラップのような細かいハットの刻みのうえで、わりと音価の長いソロを弾いています。16分で感じながら弾くというのは、こういうソロにも出ている?

そうですね、あれは16分……もはや32分くらいの感覚が大事です。速いピッキングをしてないけど、細かい感じがしますよね。

16分を感じる中で、表拍と裏拍はどっちを意識していますか?

それは曲のフィーリングにもよるので何とも言えない部分ではあるんですけど、やっぱり裏拍はすごく意識します。ちょっと前に、フェンダーからH.E.R.のシグネチャーが出るっていうニュースがあって、そのプレイ映像で2桁BPMくらいのブルース・ロックをやってるんですが、うしろで伴奏している黒人ミュージシャンたちはみんな裏拍で頭が前に来てるんです。だから、ちょっと重めのブルース・ロックをやっていても、今っぽさがある。そこが非常に重要だと思っていますね。ただ、逆にストレートな8ビートだと、“あえてアタマを出したほうが全体として良いグルーヴが出る”っていう時もある。そこは本当に曲によりますね。

「道化は吠える」のソロは静かに起承転結が進んでいく感じがありますが、ソロの展開についてはどのように考えて弾いているのでしょう?

起承転結はめちゃくちゃ大事ですね。僕の場合はギター・ソロを16小節以上の長尺が基本になってくるんですが、8小節くらいだとノリでいけたりするけど、16小節になるとどうしても展開が必要になってくる。で、まず決めるのは、入り方と出方ですね。そこが決まったら、次に意識しているのは、フレーズの区切れ。特に「道化は吠える」のような曲だとコード進行もシンプルなのでマイナー・ペンタトニックひとつでほとんど弾いちゃうけど、その中にもいくつかフレーズの区切れがあって。その時の終わらせる場所を考えるんです。

各フレーズの最後の音ということですか?

はい、最後をルートに戻すのか、5度なのか7度で終わるのか、そのフレーズが次に続くフレーズなのか、一旦完結するフレーズなのか。それで展開が変わってくるんです。だから、ソロの真ん中くらいのところではルートに戻らずに5度で一度締めたり、そういうことはすごく意識します。あとは1~2拍置いてみたり、大きな休符を入れてみたりして、長尺のソロに対応していますね。

絶対にギタリストのソロには勝てないですよ。

「AM06:30」と「Up To Me」はアウトロのソロですが、曲中とアウトロでソロの作り方は変わりますか?

アウトロの場合はアドリブっぽいものを入れることが多くなりますね。最後の盛り上がりは全体のアンサンブルで持っていくようなところがあるので、そこに関してはフィーリングで。「AM06:30」も全部アドリブで弾いています。

アドリブのテイクは重ねたりするんですか?

普通どれくらい弾くのかわからないですけど、かなり弾いていると思います。

「Circle Of Time」のソロは一転ノイズ・ミュージック的な雰囲気ですね。

これはその時買ったBeetronicsのSwarmを使いたくて(笑)。楽曲的にもギターのファズ・トーンとか倍音が強いヤバい音を出しても大丈夫な曲だなとは思ってたので。こういう風に機材ありきで作り出すパターンもよくあるんですよ。

今作ではほかにもありますか?

「こんな夜更けは」の真ん中で聴けるオートワウとかはそうかも。トム・ミッシュとかが多用しているから、オートワウみんな大好きっていう感じがあるじゃないですか。で、「こんな夜更けは」でもトム・ミッシュがやりそうなプレイも入れてみたんですけど、僕の場合それだけだと自分のスタイルとして違うのかなってところがあったので、“歪みと合わせていこう”と。どうしてもオートワウってクリーンに使うものっていうイメージがあるじゃないですか。

最近は特にそうですよね。

だから“歪みに合わせてグチャっとしたらおもしろいんじゃないか”って。「東京は燃えてる」のイントロや「Intro: Walking On Fire 」のリフもそうですね。意図的に雑にかけて使ったりもしていて……“みんな、オートワウをクリーンで使い過ぎじゃない?”と……(笑)。

アンチテーゼですね(笑)。今作のエフェクターだとほかにどういうものを使いましたか?

メインの歪みに関しては、TONE BENDER MK1をリイシューしたマンライサウンドのRONNO BENDERをリードではかなり使っていますね。アンプの歪みとちょっと混ぜたオーバードライブは、ベンソン・アンプスのPREAMP PEDALでほぼ済ませたかな。

ギターは何が登場しましたか?

ギターは、ギブソン系に関してはほとんど72年製のES-345で、ES-330も使いましたね。あとは、TRUTHっていう愛知県のブランドに作ってもらったJMタイプがあって。JMボディなんですけどリアはTLタイプのピックアップでブリッジ・プレートも付いてるんですよ。だから、ほぼテレキャスみたいな音で。

トレモロはないんですか?

トレモロはですね、ビグスビーになってるんです(笑)。

なるほど、おもしろいですね。

ちょっとカラッとしていて、「Singin’ Now」のイントロはそれで弾いています。コードでカッティングっぽいことをやりたい時はそのギターが多くて、「東京は燃えてる」はジミヘン・モデルのストラトキャスターで。それも“買ったから使いたい”くらいな感じでしたね。

アンプのメインは?

レコーディングに関しては、ほとんど現行のマーシャル1959です。“ちょっとイナたい音が欲しいな”っていう時はフェンダーのDeluxe Reverbで。それは、アンプ部分は今のツイード・シリーズと一緒なんですけど、キャビがグリーンバックで、ボディもツイードが貼られていないんですよ。スピーカーがグリーンバックなのでイナた過ぎない。

「こんな夜更けは」のソロはデラリバですか?

「こんな夜更けは」は全部自宅で録ったので、SHINOSの和田唱さんモデルのヘッドからユニバーサル・オーディオのOXにつないで録ってます。あとはシルバートーンの1484を、“わりと汚くてもいいや”っていう時に使いました。「Intro: Walking On Fire」の最初の部分は1484で弾いてます。

では最後に改めて、亀本さんにとって“ギターソロの魅力”とは?

ビリー・アイリッシュの「bad guy」じゃないですけど、急に展開が変わるような曲が今、海外でもすごく増えてるなって感じるんです。それに日本人もけっこう展開が変わるのって大好きじゃないですか。で、ギター・ソロって、一瞬でパッと景色を変えられるんですよね。ブラスやストリングスだったり、アカデミックな楽器でもそれはできるんですけど、エレキ・ギターのいろいろな音色を使った軽音楽感というのは非常に強い。そういう意味で言うと“モノフォニックのシンセとかも出来るじゃん”って話なんですけど、弦楽器じゃない以上ピッチ・コントロールという面で“人間の手で直接かけてる揺れには敵わないな”って。僕はそこがギターの強さだと思ってるんです。チョーキングとか、1本の弦を鳴らす時にほかの弦も一緒にザッてやるエモーショナルさって、絶対にほかの楽器では勝てない。そこはね、ふんだんに音楽に取り入れていくべき。やっぱりこれだけ見た目的にも持ってカッコ良くてっていう楽器って、“今、めちゃくちゃ可能性あるぞ”みたいな(笑)。トラックメイカーがカッコ良い曲を作って、どんなにその人がMacの前でいい操作をしても、絶対にギタリストのソロには勝てないですよ。前に出てきて弾く、あのカッコ良さには。それは今作の楽曲でも表現できたと思っています。

作品データ

『Walking On Fire』

GLIM SPANKY

ユニバーサル/TYCT-60162/2020年10月7日リリース

―Track List―

01.Intro: Walking On Fire

02.東京は燃えてる

03.Lonely Boogie

04.By Myself Again

05.AM06:30

06.Singin’ Now

07.ストーリーの先に

08.こんな夜更けは

09.道化は吠える

10.Up To Me

11.若葉の時

12.Circle Of Time

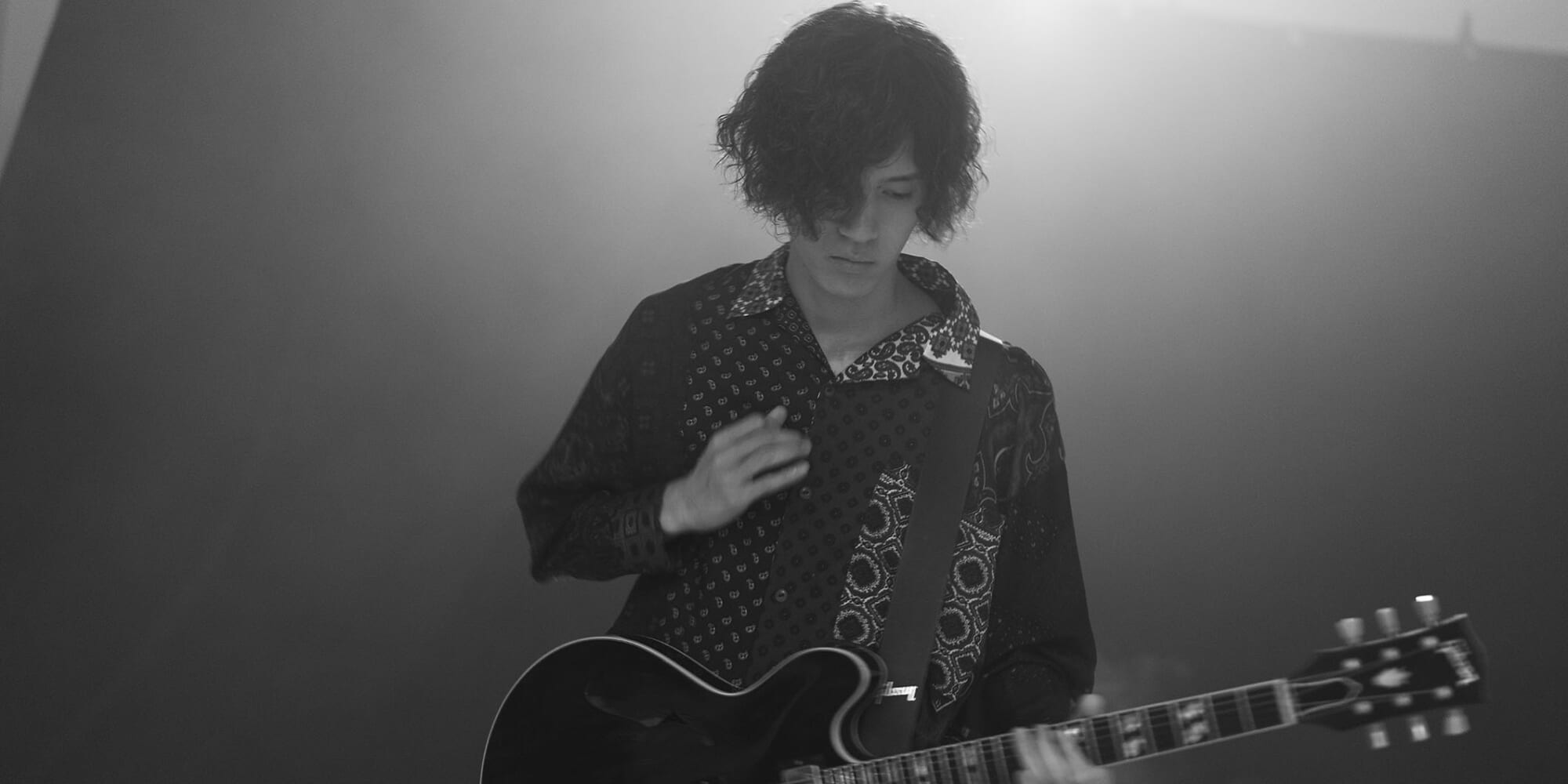

―Guitarist―

亀本寛貴