THE TREESの最新作『Reading Flowers』のインタビュー時、アルバムで使用した機材を有馬嵩将(vo,g)&荏原優太郎(g,cho)の2人に持ってきてもらった。ここでは前回のインタビューに引き続き、アルバムのプロデューサー、菅原慎一にも案内人となってもらい、使用機材について語ったインタビューをお届け。各ギター&ペダルボードの解説もお見逃しなく!

インタビュー/文=辻昌志 写真=小原啓樹

菅原さんのペダルボードとほぼ完全に似せましたね。

──荏原優太郎

『Reading Flowers』の使用機材について教えて下さい。機材についても、菅原さんからも助言があったのでしょうか?

荏原 そうですね。機材は菅原さんから借りたものも多いです。

菅原 荏原君の今のボードの中身を見ると、今の俺とほぼ一緒……。

(笑)。レコーディングのあと、実際に買ったんですか?

荏原 そうですね。もともと似ていたんですが、それをほぼ完全に同じにしたという(笑)。そのペダルは今作のサウンドの肝になってる感じですね。

肝というのは?

荏原 strymonのmobius(マルチ・モジュレーション)を使ったことが大きいです。今まで僕が持ってたコーラスとは違う揺らぎ感があって、特に「Clover」ではmobiusが活躍してますね。あと、アルバム全体を通じたクリーンのトーンは、BadCatのSiamese Drive(オーバードライブ)が核になっていると思います。

Siamese Driveも、菅原さんが持っているペダルですよね。クリーンのトーンをそのペダルで調整したと。

菅原 Siamese Driveは音の硬さやトーンを直感的にいじれるところが良いんですよ。それが重要なんですけど、これには僕の持論があって。ギターはやっぱり、まずクリーン・トーンの出音をしっかり決めることが大事だと思うんです。彼らがこれからガッツリやっていくにあたり、現場で音の硬さやEQなどを自分で調整できるようになることがすごく大切で。

なるほど。

菅原 あと、僕も荏原君も基本的にフェンダーのツイン・リバーブを使ってるんですけど、ミッドをフルテンにするっていうのがポイントです。特に彼のメイン・ギターのストラトだと、ギターの旨みが一番出ると思うんですよね。アンプのツマミは基本的にミッドをフルテン、そのあとにローなどを足す、なども教えていましたね。

ボーカルに集中するために、自分の出音を決めたほうが良い。

──菅原慎一

有馬さんも菅原さんからのアドバイスを受けたわけですよね。それを聞いて、自分のサウンドを確立できたという実感はありますか?

有馬 そうですね。僕は今回のアルバム制作で初めてアンプを買ったんですよ。VOXのAC30です。まずは“自分の音”っていうベースを持っておいて、違う現場に行く度に微調節して変えるくらいがいい、っていうのを教えてもらったので。

菅原 それは口を酸っぱくして言いましたね。特に有馬君はボーカル・ギターだから、“ボーカルに集中するためにも、自分の出音っていうのをある程度決めたほうがいいよ”と。そしたら、すぐ買いに行ってました(笑)。

素直ですね(笑)。歪みペダルは何を使ったのでしょうか?

菅原 ペダルの歪みをたくさん使うというよりは、ギターのほうを替えて音を作っていきましたね。ただ、自分が持っていたローランドのRE-201(テープ・エコー)は活躍しました。「Marron」や「Primula」は、実はその自然なテープの歪み感がけっこう入ってるんですよ。

荏原 「Marron」は少しまろやかなコンプかかったテープの歪みが気持ち良いですね。

菅原 アナログっぽさもTHE TREESの魅力なので。プロダクションは現代的なのは担保しつつ、機材は古めのものを使ったほうが、2人の好きなバンドのサウンド感には近付くと思いましたね。

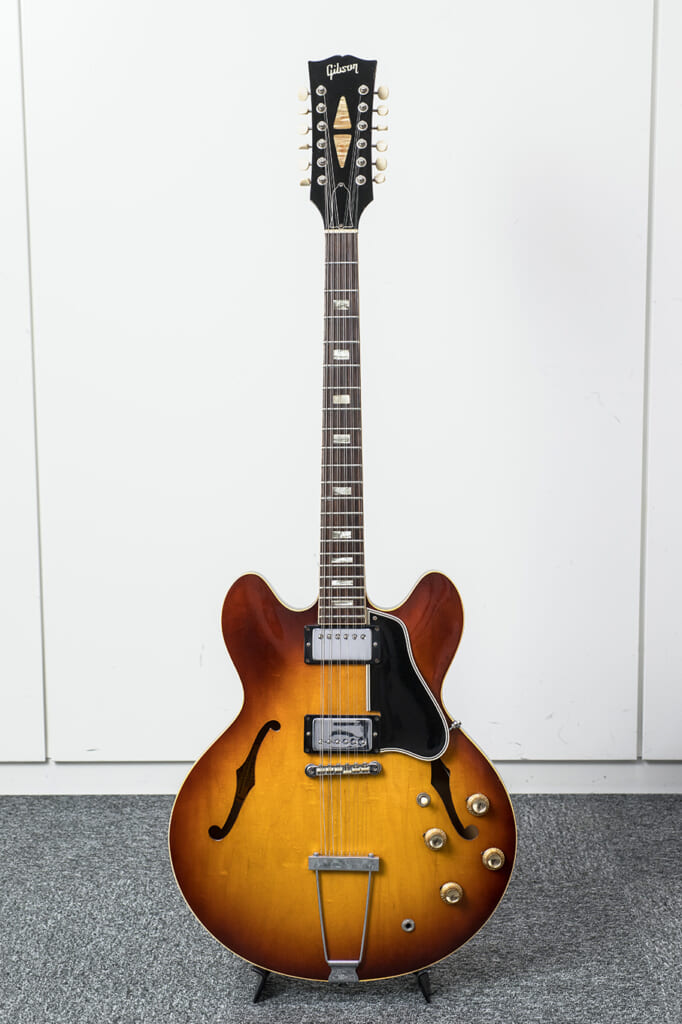

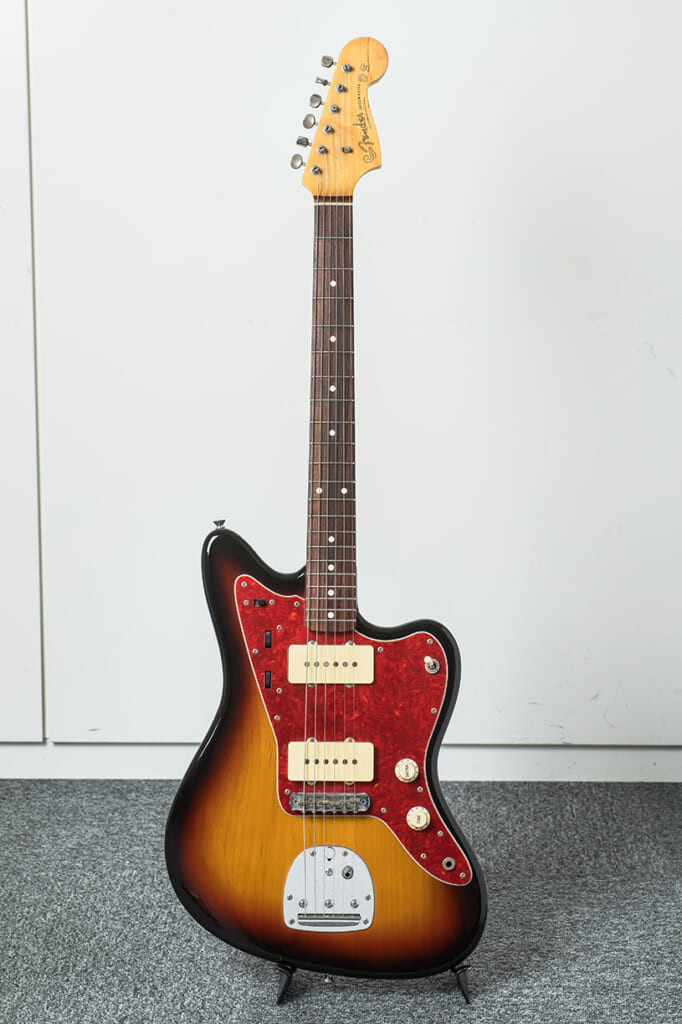

Arima’s Guitar

Ebara’s Guitar

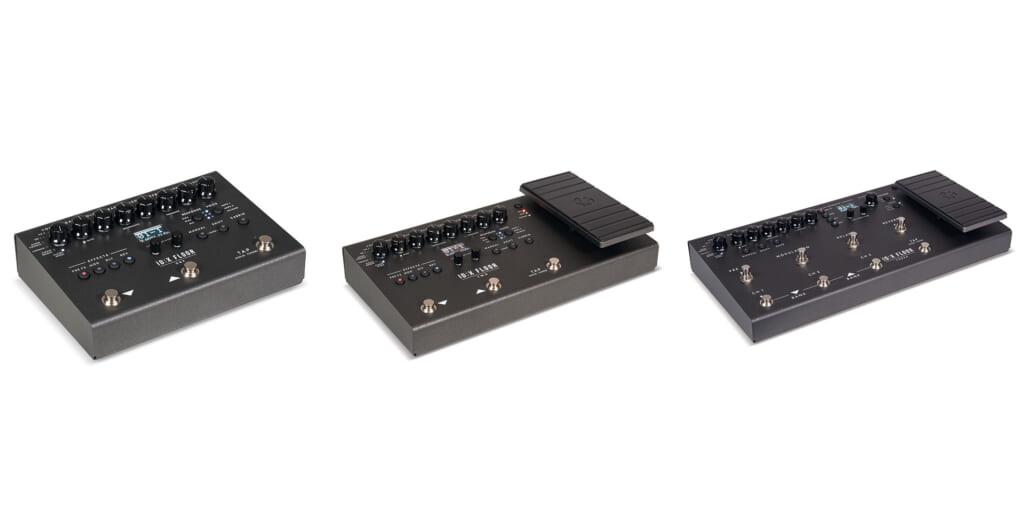

Arima’s Pedalboard

【Pedal List】

①BOSS/TU-3(チューナー)

②Maxon/OD-820(オーバードライブ)

③Ibanez/TS9(オーバードライブ)

④Love Pedal/Amp Eleven(オーバードライブ)

⑤BOSS/DC-3(ディメンション)

⑥tc electronic/Hall Of Fame(リバーブ)

⑦BOSS/DD-7(デジタル・ディレイ)

⑧VOODOO LAB Pedal/Power 2 Plus(パワー・サプライ)

歪みの使い分けがポイント

有馬が使用するペダルボード。接続順はまず、ギターから①へ入る。⑦まですべて直列でつないだのち、アンプへと接続。

②は基本的に踏みっぱなしにし、クリーン・ブースター的に使用。そのためドライブは9時前後と薄めに設定する。メインの歪みペダルは③。こちらはドライブを11時に設定し、クランチ気味にサウンドメイク。同じく歪みの④だが、こちらは単体で踏むことが多い。”金属的なジャキっとした音だが、ローも出る”といい、③とはシチュエーションで使い分けるそうだ。“揺れないコーラス”として有名な⑤は“きれいなクリーン・トーン”にしたい時に踏む。リバーブは基本的にアンプ搭載のものを使うが、さらに深いリバーブが必要な時は⑥をオン。⑦はおもにショート・ディレイや飛び道具として使用するという。

Ebara’s Pedalboard

①Korg/Pitchblack PB-01(チューナー)

②Bad Cat/Siamese Drive(オーバードライブ)

③Xotic/EP Booster(クリーン・ブースター)

④Ibanez/TS-9(オーバードライブ)

⑤JHS Pedals/Morning Glory V4(オーバードライブ) ⑥stymon/mobius(マルチ・モジュレーション)

⑦BOSS/RV-6(デジタル・リバーブ)

⑧Line 6/DL4(マルチ・ディレイ)

クリーン・トーンへのこだわり

荏原のペダルボードがこちら。接続順はギターから①に入り、すべて直列で⑧までつないだのち、アンプへと接続。

②は2チャンネル仕様のオーバードライブだが、荏原はCh1(右スイッチ)を常時オンとし、クリーン・トーンのサウンドを作る。歪ませる時は④をオンにし、ドライブは9時前後に設定。ガツンと歪ませたい時は①のCh2と組み合わせる。③はライブ専用機。クリーンの音を際立たせたい時に踏む。⑤の歪みペダルは、今作だと「Mimosa」の録音で使用。トーンを上げると“パリパリ”の音になるため、絞って使用する。⑥はプリセットを設定し、タイプは“Chorus”をおもに選択。⑦は“ROOM”モードで使う。⑧はプリセット設定で使用し、ショート/ロング・ディレイのほか、リバース・ディレイ用としてオン。

作品データ

『Reading Flowers』

THE TREES

P-VINE RECORDS/PCD-83037/2021年6月23日リリース

―Track List―

1.Clover

2.Edelweiß

3.Primula

4.Iberis

5.Marron

6.Lilac

7.Zinnia

8.Mimosa

9.Chloranthus

10.Coleus

―Guitarists―

有馬嵩将、荏原優太郎