1960年製グレッチ6120を手にギャロッピングを交えた超絶技巧で楽曲に華を添える実力派ギタリスト、堀口知江。LEARNERSでも活躍する彼女が、ソロ・デビュー・アルバム『OUTSIDER』を完成させた。

宮下広輔(PHONO TONES/Pedal Steel Guitar)、中村“MR.MONDO”匠(THE NEATBEATS/d)、北島紘行(THE RODEOS/b)をメンバーに迎えてレコーディングされた1枚で、“アメリカーナ”をテーマに豪快なロカビリー・ナンバーだけでなく牧歌的なカントリー・ソングも収録されるなど、彼女の深い音楽愛が滲み出た快作に仕上がっている。今回は、この記念すべき作品の制作背景について話を聞いた。

インタビュー=尾藤雅哉(SOW SWEET PUBLISHING)

歌の魅力を引き立たせるギターが好きだし

そういうプレイヤーに惹かれる

新作アルバムの完成おめでとうございます。今回はバンド名義ではないソロ作品ということで、曲はどのように作っていったんですか?

私が曲と歌詞を作って、一緒にやるメンバーに持っていくというやり方なので、バンドをやっていた時と大幅には変わっていないんですけど……コロナ禍でメンバーにもなかなか会えない状況だったこともあり、今回の制作では初めてGarageBandを使ってみました。ギターと歌に加えて、リズムの雰囲気がわかるようにドラムを入れたデモを作って、あとはみんなにアレンジを任せてしまう、というやり方でしたね。

ソロ名義ではあるけれども、バンド・マジックが起きるような作り方だったんですね。

そうそう。そうなんですよ。限りなくバンドに近いかと思います。

思いがけない変化を遂げた曲もあったんですか?

「Watch Your Back」はバンドで合わせてから、どんどん変わっていった曲ですね。今回の作品では、ペダル・スティール・ギターの宮下(広輔/PHONO TONES)さんのプレイがすごくキモになってると思っていて。カントリーだけじゃなく、サイケデリックなアプローチもできる多才なプレイヤーなので、とても素晴らしかったです。しかも一緒にやったみなさんは全員、歌をすごい大切にしてくれるメンバーだったんですよ。空気が読める男たちって感じで(笑)。

さぞモテることでしょう(笑)。

うんうん、みんなイケメンです(笑)。こちらの意図を自然に汲み取っていただけたので、とてもやりやすかったですね。

「Roadrunner」は、サイコビリーとサーフとファストコアの要素がブレンドされたアグレッシブなインスト・ナンバーですが、レコーディングは朝イチに一発録りしたそうですね。

そうなんです。こういう雰囲気の演奏って体力勝負だったりもするので、疲れが出てきてしまう夜ではなく、元気がある朝イチでやりましたね(笑)。“アルバムの最初と最後にインストを持ってこよう”みたいなことをイメージしていたので、そのために書いた曲なんです。ギタリストとしての名刺がわりになるようなものにしたくて、途中でギャロッピングを弾くパートを作ったりもしました。

というのも今回のアルバムで目指したテーマというのが“アメリカーナ”(※カントリーやブルース、ゴスペル、ブルーグラス、フォーク、ロックンロールといったアコースティック・スタイルのルーツ音楽を取り入れた現代の音楽)って呼ばれる音楽性だったんです。そうやって今の私が表現したい音楽性のことを考えた時に、ギターで言えばペダル・スティールをメインにしたかったので、自然と自分が弾くギターに関してもギャロッピングのようなフレーズは少なくなってきたっていうか。

そうだったんですね。この曲では、ショート・ディレイとリバーブをかけたウェットな音だけでなく、かなりロックな歪みサウンドも印象的でした。

実は初めてファズを踏んだ曲なんです(笑)。使ったのは、Honderっていうサイコビリーの先輩がやっているハンドメイド・ブランドのアッパーオクターブ・ファズで、Baby ScreamingというHoneyのBABY CRYINGをもとにしたペダルですね。Honderは、箱ものギターを使っているユーザーに適したペダルというのをテーマに作っていたりするので、グレッチにもバッチリ合いました。

続く「Watch Your Back」は、クールなワン・グルーヴで曲を引っ張っていくナンバーです。金切り声のようなペダル・スティールのソロがあったり、宮下さんのプレイが全編に効いているように感じました。

そうなんですよ。「Watch Your Back」も一発録りだったんですけど、全員がものすごい勢いで演奏に没入していて……一番マジックが起きた曲だと思います。イメージしていたのは、ザ・プライベーツの「BOOGIE GO GO」。ワン・コードでグルーヴしていく曲を作りたかったんです。

改めて、宮下さんの魅力を教えて下さい。

魅力は一杯あり過ぎなんですけど……一番素敵だと感じるのは「限りなく歌に近い」ギターを弾くというところ。なので演奏が心の奥にすごく刺さるんですよね。しかもジャンルを選ばず、いろんなアプローチができるのがすごいと思います。

ではバンド・アンサンブルの中におけるCHIEさんのギターの役割については、どのように考えていましたか?

そうですね……アコギでストロークしているだけの曲もあるし……「歌のバック」っていう感じなのかな。なので今回は、“ギターを目立たせたい”ってところがあまりなかったように思います(笑)。とういうのも、私自身が“歌の魅力を引き立たせる”ギターが好きだし、そういうプレイヤーに惹かれるので、即興で弾くというよりもちゃんとフレーズを作り込みながら曲に対するアプローチをじっくりと考えていった感じですね。

「Buzz Flag」のギター・ソロは、短い小節の中に起承転結が作られたフレーズだと感じました。

ほとんどのフレーズは全部作ってから録音しました。この曲もそうで、オーバーダビングする直前に、“宮下さんがこう弾いてるから、私はこうしようかな”っていう感じで、ギター録りをする直前に考えた感じですね。

これからも自分の表現したい音楽を追求していきたい

今作は、カントリーの持つ精神性の「ダークな部分」を表現した作品のようにも感じました。

そうなんですよ。私の考えてるカントリーって、あまりハッピーではない「哀しみ」のようなところも大切な要素だと思っていて。軽快な曲調や牧歌的な風景といった世界観だけでは成り立っていないから、そういうアメリカの文化が抱えている深い闇というか……“アメリカーナ”と呼ばれるジャンルのあまり知られていないような側面も表現してみたかったんです。

例えば「Midnight Rider」でも、軽快な感じでやっているオールマン・ブラザーズ・バンドよりも、重たい感じでやっているシェリル・クロウのアレンジを参考にしてみたり。そちらのほうがアメリカの闇を感じるようなサウンドなんですよね。イントロ部分なんかは、ニール・ヤングっぽさも出せるのといいなって。

なるほど。ほかにも演奏する上でこだわった部分はありましたか?

例えばバンジョーを演奏する時にも、まずはバンジョーという楽器のルーツを調べていって。そしたら昔、アフリカから連れられてきた奴隷たちが自分のふるさとの楽器を作ろうと製作したものが起源になっていたことを知ったんですよね。で、カントリーのルーツにもあるアフリカン・アメリカンの人たちの独特な弾き方であるクローハンマー(人差指の爪と親指の腹を使う奏法)を習得してから、レコーディングに臨んだりしました。

カルチャー的な背景まで理解した上でアウトプットしたかったと。

そうなんです。だから……大変でした(苦笑)。“カントリー・ミュージックはどのように生まれたのか?”とかインディアンとアフリカン・アメリカンの立ち位置とか……そういう背景も勉強していくと、白人音楽も黒人音楽もすごく近しいところで影響し合っていたりして……そうやって“いろんな文化がミックスされてるのがアメリカーナだな”って自分の中で腑に落ちたんですよね。それが今回のアルバム制作につながっていきました。

改めてレコーディングで使用した機材について聞かせて下さい。

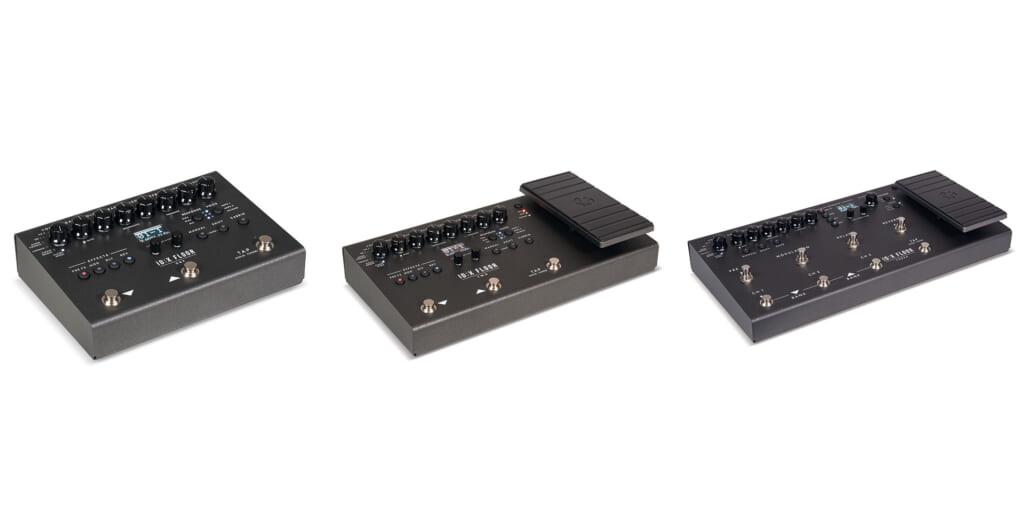

ギターは、ずっとメインで使っている1960年製のグレッチ6120。通称“ブロさん”です。アコギは、サイドとバックがコア材のギブソンのJ-200を使いました。アンプは62年製のフェンダー・ベースマンで、エフェクター系はローランドのRE-301、HonderのBbay Screaming。ファズフェイスをもとにしたFuzz Faveも「Watch Your Back」で使いました。あとはマッドプロフェッサーのSweet Honey Overdrive、strymonのトレモロくらいかな。

ありがとうございます。では最後に、作品制作を振り返って一言お願いします。

“みんなの生活に寄り添う音楽になればいいな”と思って作ったし、それが自分の一番表現したかったことでもあるので、“やっと自分のやりたいことができたな”と感じています。これからも自分の表現したい音楽を追求していきたいですね。

作品データ

『OUTSIDER』

CHIE HORIGUCHI

KiliKiliVilla/KKV-112/2021年10月22日リリース

―Track List―

01. Roadrunner

02. Watch Your Back

03. Midnight Rider

04. Austin Texas

05. 悪魔のしわざ

06. Buzz Flag

07. Down By Law

08. 紅い暴動

09. 君の番はくる

10. On The Road Again

11. Lilac Fairy

12. Paper Moon

13. Teana

―Guitarist―

CHIE HORIGUCHI(堀口知江)