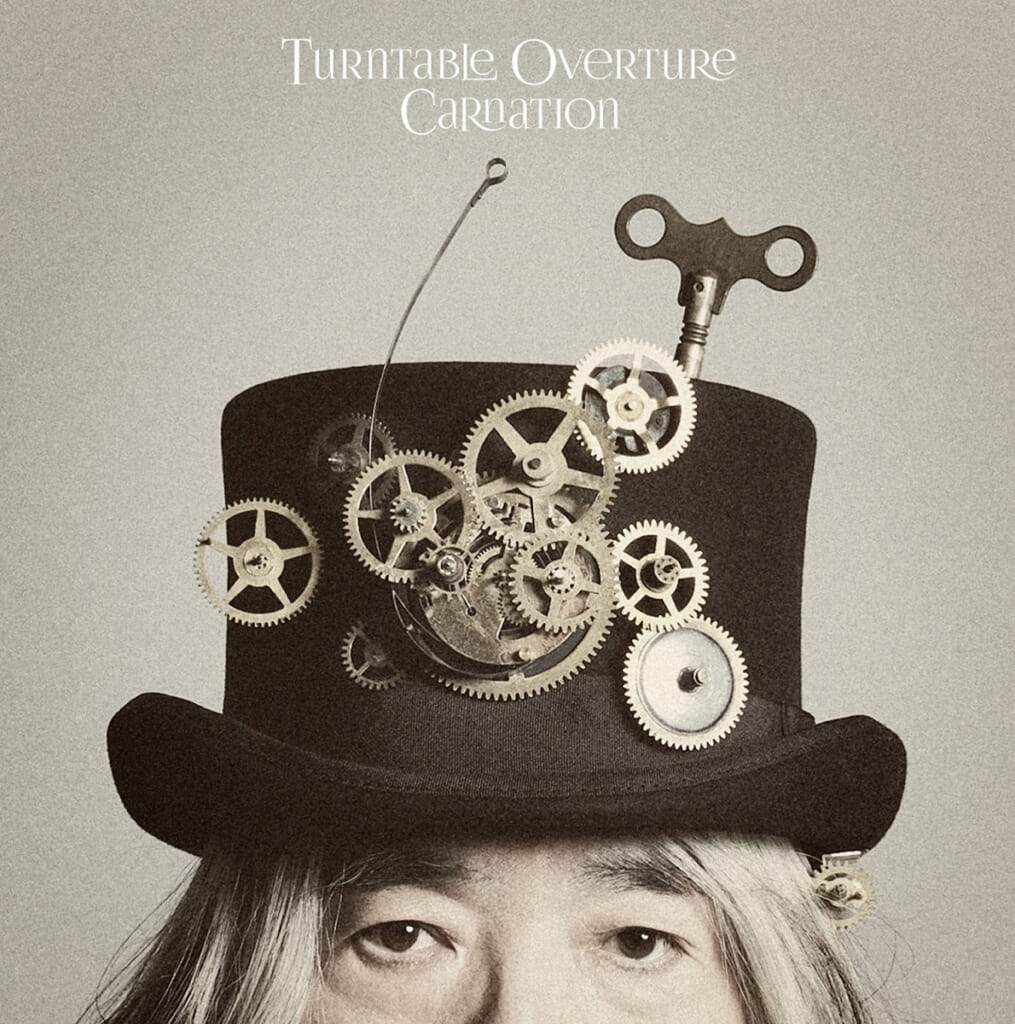

約4年ぶりとなる新作『Turntable Overture』をリリースしたカーネーション。結成35周年を迎えた2018年から“ライブで演奏すること”を想定した楽曲制作を進め、多数のゲスト・ミュージシャンとともに個性と個性がぶつかり合ったロック・アルバムを完成させた。一聴した時に一筋縄ではいかない“シュールな部分”を特に意識したという直枝政広(vo,g)に、アルバム制作について話を聞いていこう。

取材・文=小林弘昂 人物写真=小原啓樹

みんなが引っかかっちゃうような

シュールなところを残したいですね。

新作『Turntable Overture』聴かせていただきました。素晴らしかったです。

本当ですか!? 中には“あんまりよくわからなかったです”って人もいてね。こないだ別媒体の取材で言われたんだけど、そんなこと取材で言われたの初めてだよ(笑)。インタビューしてくれたライターさんは最後まで首を捻って帰っていきました。

そんなことが(笑)。オリジナル・アルバムは約4年ぶりのリリースなんですよね。その間に結成35周年ベスト盤『The Very Best of CARNATION “LONG TIME TRAVELLER”』(2018年)のリリースもありましたが、今作はどのようなアルバムにしようと?

そういう狙いみたいなものは持たないタイプなので、コンセプトも考えずに“タイミングが来たら作るだろうな”っていうゆるい気持ちでいたんです。そんな中で日比谷野音で35周年ライブ(2018年6月30日)をやったあとに“落ち着いちゃいけない”っていう気持ちもあって、“ライブで新曲をどんどんやっていこう”と決めて曲を作り始めたんですよ。2019年のライブで今作のいくつかの曲はすでに演奏していたので、そこで培っていた勘みたいなものが生かされて、制作はすごくスムーズでしたね。

スムーズに進んだんですね。しかし、リリースまで時間が空いたのはなぜ?

そこからどういう風にアルバムを作っていくのかというと、本当にタイミングでしかなくて。メーカーさんに相談しに行って、“そろそろどうですかね?”みたいな話もしましたけど、最初は上手くいかなかったり。なので、そういう時はライブに集中するんです。そうやっていくうちに、また話が整っていくというかね。そうこうしていたら4年も経ってしまったという(笑)。あとはSoggy Cheeriosっていうユニットがあるんですけど、コロナ前にアルバム(『Ⅲ』/2019年)を作りました。ライブはコロナで全部飛んだんですけど。大田(譲)君も色んなバンドでライブをやっていましたね。

曲作りはずっと行なっていたんですか?

なんとなくやっていましたね。“ライブで聴かせるんだ”っていう気持ちで。それで今年の6月くらいに“アルバムを出しましょう”ということになって、一気に仕上げていきました。その時点では6曲くらいが形になっていましたね。昔の曲もあって、「海の叙景」は2013年に作ったものなんです。

楽曲のアレンジは直枝さんのデモをもとにバンドで発展させていったんですか?

そうですね。デモを作っておいたほうが完成形をイメージしやすいし、最初に曲を作った時の直感をそのまま盤に移し替えることができるので、僕はわりとデモ・テープをしっかり作るほうなんですよ。

レコーディングで面白かった話があるんですけど、最初「霧のスーヴェニール」がエヴァリー・ブラザーズみたいなカントリー・バラードになっちゃったので、テンポを思いっきり下げて一発録音で、インプロヴィゼーション的に楽曲を解体していったんです。新鮮でしたね。

前作『Suburban Baroque』(2017年)の楽曲はバンドのジャム感がありましたが、今作の楽曲はミドル・テンポで歌を聴かせようと意識したのかなと思いました。

アンニュイな印象が残るアルバムですよね。でも、根底からスタイルを変えようとか、そういう気持ちはなかったです。だけど同じようなことをくり返せないバンドでもあるので、何か新鮮なものをずっと模索していたんだろうなって思いますね。自分でもハッとするような切り口や、歌詞のあり方。それが少しでも更新されていたらいいなと思って毎回作っています。みんなが引っかかっちゃうような“何か変だよな?”、“何を言おうとしたんだろう?”っていうシュールなところを残したいですね。

松江君はポップなものもわかるし、

歌に対する反応が良い。

メンバーの譲さんとはどういうやり取りを?

今回はデジタルでレコーディングしたんですけど、録った音が波形で出るじゃないですか? 僕はディレクション側にいて大田君のベースの演奏を見ていたんですけど、本当にリズムが良いんですよ。常に一定の音量で、リズムをピッタリ合わせて弾くなんていうことは僕には無理で(笑)。今回は彼のそういう職人的な部分を改めて感じましたね。“すげえな!”と。ドラマーと大田君の2人で、僕が作ったデモをグイグイ生き返らせてくれるっていう。

譲さんが持つパワーというか。

パワーですね(笑)。余計なことをしないという強さもある。一番肝心な部分を支えてくれるので、彼からは学ぶべきところが多いですよ。基本的に学生時代から先輩に叩き上げられてきたというか、しごかれてきた人なんで(笑)。みんなそうなんでしょうけど、特に彼は修行をしてきたので、リズムに対してはすごくこだわりがありますね。

そんな中で、今作の直枝さんのギターはどういうアプローチでいこうと?

僕はもう、曲に沿ったアイディアで好き勝手にやっています。最初にフレーズを考えて“こういうことをやるから”とみんなに提示しておいて、ギターは録音も全部あと回し。で、最終的に家でLine 6のPODを使ってライン録りしたデモのテイクがそのまま採用になるっていうパターンが多いです。スタジオではいつでもアンプで録るスタンバイができているんですけど、“弾き直さなくていいんじゃない?”みたいな(笑)。

“もうこれでいいじゃん!”と(笑)。

うん。そういうこだわりは持っているほうだと思ってたけど、気持ち良ければOKなんですよ。「Blue Black」のギター・ソロは弾き直すにも弾き直せないアクロバティックなフレーズなので、いちいち自分のコピーもしたくないし、もう一番最初のアイディアをそのまま残しています。あれは気に入ってますね。

今回「SUPER RIDE」、「BABY BABY BABY」、「マーキュロクロムと卵の泡」の3曲でギタリストの松江潤さんが参加しています。ライブでもサポートを務めていますが、そもそもなぜ松江さんに声をかけたんですか?

松江君が93年くらいにミディレコードでソロ・アルバム(『SUNNY POP GENERATION』)を作ることになって、僕がそのプロデュースを頼まれて。それが最初の出会いだったんですよ。それからしばらく離れていたんですけど、何かのイベントで再会したのかな? そのあとカーネーションがトリオ編成から2人編成になって、人を呼ぶことがアレンジメントになるというスティーリー・ダン的な方法を取っていた時、松江君は古くからの知り合いだし、一緒にやりたいなということでライブのサポートをお願いしたんじゃないかな。そもそも気が合うんですよ。

一番重要なところですね。

そういうのは大事です。今回3曲で弾いてくれて、以前ライブで演奏していたのとはまた違ったフレーズを組み立ててきてくれて、それがまたスタジオで良い具合にハマったんですよ。僕はところどころ“そこはこういう風にして”って言ったくらいで、松江君のアイディアを生かす方向でやっていきました。

では、基本的にフレーズは松江さんにおまかせなんですね。

今回の3曲に関しては、おいしいところをかなり彼が考えてくれましたね。真面目な人でね。幅広く仕事をしていて、ポップなものもわかるし、歌に対する反応が良い。僕が使うのはすごく複雑なコードなんですけど、“よくそれを弾けるなぁ”って、本当に関心します。

弾き語りで出来上がってるというのは

本当に奇跡のような状態ですよ。

今作の作曲はギターで行なったんですか?

キーボードが多かったですね。何も考えずにサンプリングとか色んなものを駆使してベーシックから作っていきました。ギターってもう、手癖とかでだいたい決まっちゃうので。だからこの間、“ジョニ・ミッチェルはどんなチューニングだったかな?”って変則チューニングにして遊んでいたら、すごく面白いアイディアが出てきましたね。それくらい変えていかないと、ギターって新鮮に向き合えないところがあるんですよ。だから曲作りは自由ですね。どっちでもいいやって。ピアノのほうが僕は不自由なので、いつもとは違う引き出しが開くようなところがあるんです。

ギターでは思いつかないようなフレーズが出てくると。

あとはPro Toolsの中で音色にまみれながら、アイディアをパズルのように積み上げていく時にはギターじゃないほうがさっさと済むというか。ダメだったらすぐ置いておこうっていう感じで、放っておけばいいので(笑)。作業が止まらないように、そういう風にしています。

サウンドに導かれて曲ができることもあるんですね。

そうです。あとはリズムですね。ドラムを自分で打ち込んだり、何かループを貼ってみたり、色んなものを切り貼りして面白いリズムから作っていくんです。弾き語りの素材のメモはもちろんあるんですけど、それはもう100のうち1つあるかどうか。それもたまにチェックして“これは使えるアイディアだな”って生かされることもありますけどね。だから最近は、弾き語りで出来上がってるというのは本当に奇跡のような状態ですよ。

でも昔はそういう作曲スタイルでしたよね?

散々やってきたのでね(笑)。煮詰まったらいけないから、どれだけスピーディに物を作るかっていうところを意識しています。作詞もそこで自動筆記的に、自分でも思いもよらなかった引き出しを開けるような感じで作っていて。だから、とにかくメモすることが重要です。で、曲を思い浮かべながらそういうことをやっていくと、意外に譜割りに合ったりしてね。上手い具合に意外な言葉が乗っかる場合もあるので、そこから広がっていったりします。今回は特にシュールな歌詞の曲が多い気もしますし、面白いと思いますよ。

そうですよね。かなり捻りまくっているなと思いました(笑)。

もうね、捻りもここまでくると、ライターさんも首捻って帰るよね(笑)。

カーネーションのそういう姿勢を見て、後輩のバンドも刺激を受けているんじゃないですか?

どうなんですかね? 家主の田中ヤコブ君(vo,g)とか、ようやく若い人の知り合いがちょこちょこ増えてきて。本当にみんな上手いし、良いセンスを持っているので刺激になりますね。素晴らしいです。

僕の練習法は

レコードを聴いてきたことです。

楽曲についてもお話を聞かせて下さい。「Changed」のギターは1本はカッティング、もう1本は単音中心で、2本を効果的に組み合わせています。こういう時、直枝さんはどうやってフレーズを構築していくんですか?

あんまり意識してなかったなぁ。構築っていう構築はしていなくて、ひらめきで記録しているんです。やっぱり歌メロに対するフレーズでしょうかね。ただ、この曲の間奏は突然ファズを効かせたサイケデリックなフレーズが合うかなと思っていました。最近のLAのチカーノ・ソウル系のバンドなんかはそういうギターの使い方をしていて面白いなと思っていたので、そこは意識しましたね。フレーズの組み方に関しては偶然性みたいなものをかなり生かします。たまたま出てきたものとかね。

それはもうギターを弾きまくって?

弾いてですね。で、良ければ残すっていう。「Changed」は『Remain In Light』(80年)の頃のトーキング・ヘッズのイメージもどこかにあったかもしれないですけど、色んなものが混ざってのあのギターなんですよね。この曲のドラムは岡本(啓佑)君で、本当にエネルギーがみなぎっていて、僕らとはまた違った解釈でアグレッシブにしてくれました。大田君もビックリしていましたよ。あとはパーカッションだけループだったり、コード進行も中学生が考えるようなC→Aとかだったり、ありえないものを使っていて(笑)。その新鮮さが大事ですね。

では、ファズの間奏も偶然出てきたフレーズなんですか?

偶然です。ほぼ一発だと思います。

ソロを考える時はスケール先行で弾きまくるとか?

そういう時もありますね。ブルース的なニュアンスでいける時は、わりと何も考えずにスケールで。ただリフに関しては、そこからはみ出る面白さもあります。例えばXTCのアンディ・パートリッジのように、うねっていくイメージが自分の中にあって、そういうリフを出していくと楽しかったりするんですよ。「I Know」とか「Rock On」とか、ああいうフレーズは歌に対してもっとうねるギターが絡み合う醍醐味というか、そのへんを楽しんで作りました。で、それも一発なんです。一回弾いて“もうこれでいいや”って。やり直しても同じものは弾けないから(笑)。一番気に入ってるのが「I Know」の最後のリフですかね。あれは良いフレーズだなぁ。ミックスの時に“そこを上げてくれ”って言っても、エンジニアさんは肝心なところを中心に詰めていくから、なかなか最後まで上げてくれないんですよね(笑)。

“ここは絶対に聴かせたい!”という直枝さんのこだわりなのに(笑)。

そうなんですよ。メールで“ここは今回一番頑張ったところなんだから上げて! お願いだから上げてよ!”っていうやり取りをしたり(笑)。僕はそういう変な部分にこだわるんですよ。

「SUPER RIDE」はデヴィッド・T・ウォーカーのようなカッティングが印象的でした。

リズムのほうですよね? あれはES-225です。曲はキーボードで骨格を作って、そこに軽いカッティングを乗せていきました。……デヴィッド・T・ウォーカーですか(笑)!?

あの軽やかでメロウな感じが少し似てるなと(笑)。直枝さんのカッティングはブラック・ミュージック系だと思うのですが、そこは意識していますか?

ディスコが中学の頃に流行っていたから、そういうテイストはもちろん体にはあるし、90年代にソウルをかなり聴き込んで勉強してきたっていうのもあると思います。あと、ファンキーさに必要なのは“跳ねすぎないこと”っていうのも学んだな。それは元ドラムの矢部(浩志)君も、大田君もそうなんですけど、“跳ねてるんだけど跳ねない”っていうのは、みんながこだわるところで。

ギリギリを攻めると。

そうそう! それは長年やってきて感じ取ったものかもしれないですね。ああいう16分の曲は、がむしゃらにコピーをしてきたっていう人間じゃないですけど、もちろんフィーリングの影響は受けていると思います。

そもそも直枝さんはどうやってギターを習得してきたんですか?

習得してないです(笑)。歌と同時に弾いてたって感じですから、自分にできることしかしていなくて。“こう弾いてくれ”ってフレーズを指定されたら弾けなくなります。

好きなものを吸収していったら自然と弾けるようになったということですね。

そうです。だから僕の練習法はレコードを聴いてきたことです。人の何十倍も何百倍もレコードを買って聴いてきたのが練習だったと思うし、フィーリングを掴むことにつながってるんじゃないかな。

それはギタリストだけでなく、すべてのミュージシャンにとって一番必要なことだと思います。

うん。人の音を聴くことですね。

一番身に染みているレコードは?

基本はみんなが聴いているようなものですよ。ビートルズ、ニール・ヤング、フランク・ザッパ、ボブ・ディラン……好きなものは40年、50年と変わらないですね。だけどいまだに聴き方によっては色んな聴こえ方がある。モノラル・カートリッジで聴けば“あ、こういう風に鳴るんだ!”とか、“4chで録音していても全部の音が聴こえるように作ってあるんだな”とか、そういうことにいちいち驚きますね。だから人が作った音楽を聴いていくってことには終わりがないなって思います。それで気分も感覚も高まるんだから、レコードを聴くべきですよ。もちろん買ってね(笑)。

そこですね(笑)!

ちゃんと身銭を切ってね(笑)。

もっとお話を聞きたかったのですが、お時間になってしまいました。最後に40周年に向けて、カーネーションのこれからの抱負をお願いします。

2年後か……うわ〜(笑)。まず、このアルバムがどういう風に人に届いていくのかが楽しみです。そこから色んなことを考えて、次に変わっていくんだろうなと思いますね。ライブは良いペースで続けていきつつ、曲をどんどん作りたい。レコーディングが大好きなのでキッカケさえあればやりたいし、この変態的なプロデュース能力をもっともっと発揮したいですね(笑)。人より長くやってる分、ありえないような面白い音を作りたいよね。長くやるっていうことは、そういうことでしょう!

作品データ

『Turntable Overture』

カーネーション

PANAM / 日本クラウン/CRCP-20585/86/2021年11月17日リリース

―Track List―

01.Changed

02.SUPER RIDE

03.その果てを心が

04.BABY BABY BABY

05.Highland Lowland

06.霧のスーヴェニール

07.マーキュロクロムと卵の泡

08.Rock On

09.I Know

10.海の叙景

11.Blue Black

―Guitarists―

直枝政広、松江潤