フレーズごとに、“この人っぽい感じ”みたいなのを連想して準備していく。

──福富優樹

各フレーズの、楽器や音色選びはどのように考えていますか?

福富 例えば「Good Word For The Weekend」や「Moving Day Pt.2」なら“デヴィッド・T.ウォーカーみたいな感じかな?”って思ったら、箱モノをレンタルしてみたりとか。フレーズごとに、“この人っぽい感じ”みたいなのを連想して準備していく感じですね。あとは、その場で音を出してみて考えたりもしますし、「Here」の“パパッ”っていうフレーズなんかは“絶対にジャズマスターの音がいいな”と始めから決めているようなものもあります。

じゃあギターも1曲で色んなものを使っているんですね。特に何が活躍しましたか?

福富 74年製のムスタングをよく使いましたね。それを買ってから初めてのレコーディングだったのもあって、活躍する機会が多かった。使い勝手も良くて、クリーンもすごく良い音が出るんです。ジャズマスターは“ここはジャズマスターが良い”っていうところでだけ弾いていて、ちょっとモダンな音を出したい時はアメリカン・プロフェッショナル・テレキャスターを使いましたね。

畳野さんはギブソンのSGがメインですか?

畳野 ライブの時はメインでSGを使ってるんですけど、中を改造していて出力がすごく大きいんですよ。なので、レコーディングで使うのが難しくて。コードをガーンって弾くと“SGの音”っていう感じになって曲のインパクトがすごく強くなっちゃうんですよね。ちょっとしたアルペジオなんかにはSGも使いましたけど、基本的にはトミの持っているテレキャスを弾いていました。

ペダルはどんなものが活躍しましたか?

福富 エフェクターも色々使ったんですけど、僕の場合は全体的にリバーブを色んな形で使うことが多くて。その時に出たばかりのストライモンのNIGHTSKYをレコーディングの時に買って使ったんですよね。それがちょっと飛び道具的なリバーブとしても使えるし、うっすらかけたりして柔らかい感じでも使って。あとは、FLINTとアースクエイカーデバイセスのDispach Masterを使い分けたり、重ねがけたりしてました。

歪みの使い分けは?

福富 どうしても同じような歪みになりがちだったので、今回“良いエフェクターはないかな”と思って探して、1981インヴェンションズのDRVを買ったんです。それがすごく活躍しました。

畳野 私もそのDRVを使ったりしましたね。空間系は、BigSkyをレコーディング前に買ってたんですけど、まだそれで音を作るような段階ではなかったので、今持っているものと2人が持っているエフェクターを色々組み合わせて使ってます。同じエフェクトでギターやアンプを変えたりして音作りをしているので、ガラッと変えるというよりは、“似てる設定でちょっと変わってる”っていう感じが多いです。

アンプは?

福富 フェンダーのBlues Deluxeです。今まで使ってたオレンジのアンプも持っていったんですけど、フェンダーと彩加さんのLaneyとの使い分けで十分でしたね。

ギターの重なりがポイントになっていると思います。

──畳野彩加

2人はお互いをどういうギター・プレイヤーだと思いますか?

畳野 そうですね……(笑)。さっきも言ってましたけど、“歌えるギター”みたいなのを昔からずっと意識して弾いている人だと思います。私はそれをあんまり考えられないタイプで。トミは、“ギターを前に出したい”っていう時に、歌と同じくらい耳に残るようなフレーズを弾いてくれるんですよ。“歌に近い感覚でギターを弾いてる”っていうのが彼の特徴かな。かつ、アルペジオで主張をしてくる時もあるし、コーラスを使った音とか“福富優樹としてのギター・サウンド”がすごく出来上がってる印象はあります。

福富さんから見たギタリストとしての畳野さんは?

福富 本当にめちゃくちゃ天才型だと思うんです。彩加さんは理論とかではなく、すごく感覚的に重ねていて、毎回デモを聴くと予想だにしない音がたくさんある。それがすごく楽しみでもあって。僕はどちらかと言えば頭でっかちになりがちなので、曲のデモが来るたびに耳コピしたり、教えてもらったりして、“こんな組み合わせ、こんな開放弦の使い方があるんや”とか、毎回思うことがありますね。速弾きだったりテクニックがどうっていうわけではないけど、“すごい天才だな”と思います。

それでは最後に、ギタリストへの本作のお薦めポイントを。

福富 “曲を作ってみたい”っていう人にコピーしてもらいたいところが多くて。おいしいコード進行もたくさんあるし、おもしろい響きがいっぱい詰まっているアルバムになってる気がします。「Here」をコピーして自分で多重録音したら、すごく面白いし、“ここはこう重なっているから、こういう響きなんだ”みたいに発見があると思うんですよ。“弾いてみた動画”に向いている感じじゃないですが、細かなフレーズを重ねたりする楽しみ方がわかるというか。そういう面では、すごく参考になる作品だと思いますね。

畳野 私は、アウトロとか、曲の最後に旨味を持っていくのが好きなんですけど、そこのギター・アレンジの複雑さを聴いてほしいですね。「Here」や「Blanket Town Blues」など、ラストに色んなものが絡んでくるような曲がアルバムの中でいくつかあって。そういう、後半にかけて感情がグッと上がっていくところは、ギターの重なりがけっこうポイントになっていると思います。なので、そういうハーモニーの部分に注目してもらえたら嬉しいですね。

福富優樹の使用機材

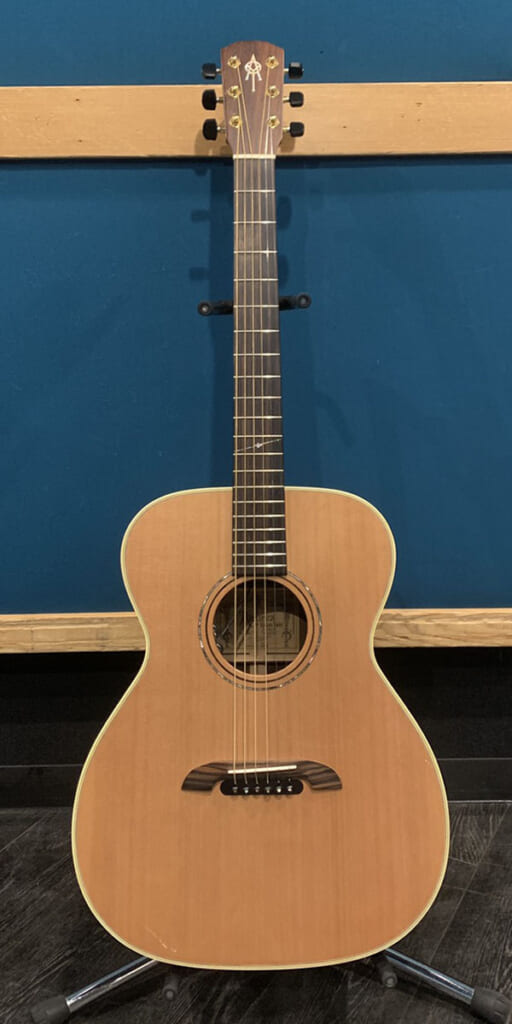

1974 Fender Mustang

福富が現在メインで愛用するのが、1974年製のフェンダー・ムスタング。購入してから初めてのレコーディングということもあり、最新作ではかなりの頻度で登場した。また、本人曰く、“僕は手が小さくて、それがずっと悩みだったんです。ムスタングはショート・スケールで弾きやすくて重宝しています”とのこと。今作では、フェンダーのBlues Deluxe Reissueと組み合わせて“ソウルっぽいサウンド”で使用した。「Here」のMVでも本器が登場。

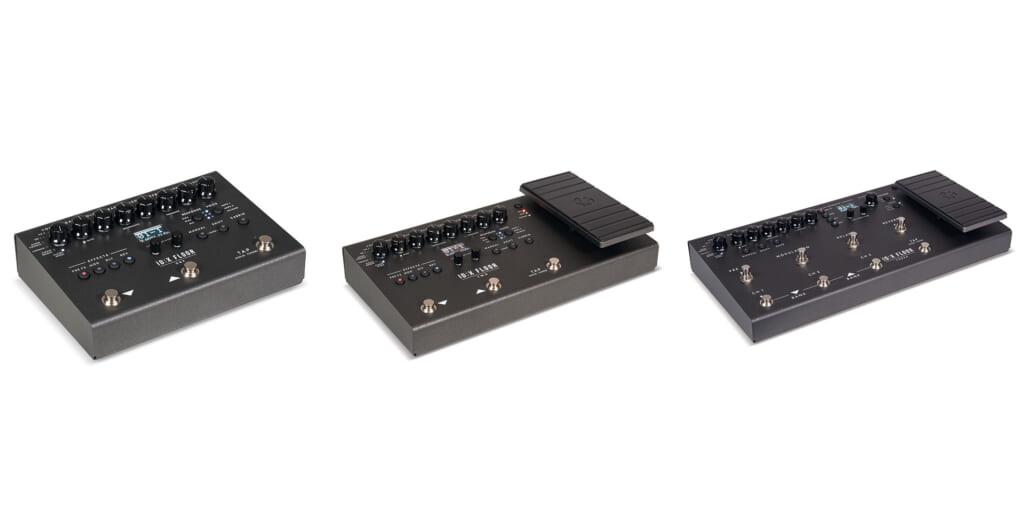

Fukutomi’s Pedalboard

①TC Electronic/polytune3(チューナー)

②1981 Inventions/DRV(オーバードライブ)

③VEMURAM/Jan Ray(オーバードライブ)

④JHS Pedals/Muffuletta(ファズ)

⑤HOTONE/Patch Kommander LS-10(スイッチャー)

⑥Xotic/EP Booster(ブースター)

⑦EarthQuaker Devices/Sea Machine V2(コーラス)

⑧JHS Pedals/Emperor(コーラス/ビブラート)

⑨Ibanez/AD9(アナログ・ディレイ)

⑩strymon/FLINT(トレモロ/リバーブ)

⑪EarthQuaker Devices/Avalanche Run(ディレイ/リバーブ)

⑫トーン・ベーカリー/Creme Double(オーバードライブ)

福富の最新ペダルボード。ギターからの信号は①〜⑥をとおってアンプへ送られる。スイッチャー⑤には、1〜3のループに⑦〜⑧が対応しており、ループ4には空間系として⑩〜12がまとめられている。12は最新作のレコーディング前に入手し、現場でも活躍。②はリライアントKのマット・フープスと、ボンダイ・エフェクツのジョン・アシュレーとの共同開発で生まれたオーバードライブで、最も活躍した歪みペダルとのこと。

畳野彩加の使用機材

Tatamino’s Pedalboard

①TCエレクトロニック/polytune3(チューナー)

②トーン・ベーカリー/Creme Double(オーバードライブ)

③ボンダイ・エフェクツ/Breakers Overdrive(オーバードライブ)

④マッド・プロフェッサー/Sweet Honey Overdrive(オーバードライブ)

⑤MXR/Carbon Copy(アナログ・ディレイ)

⑥ストライモン/BigSky(リバーブ)

⑦ノアズアーク/AC/DC-1(パワー・サプライ)

⑧TCエレクトロニック/polytune3(チューナー)

畳野のペダルボードがこちら。接続順はギターから①〜⑥までの番号順で、すべて直列につながっている。⑥は最新作の制作前に入手したが、当時はまだ使いこなせておらず、レコーディングでは使用せず、これらライブ用ボードのラインナップのほかには、福富所有の1981インベンションズのDRV(オーバードライブ)もアルバムの録音で使用しているとのこと。

作品データ

『Moving Days』

Homecomings

ポニーキャニオン/PCCA-06041/2021年5月12日リリース

―Track List―

01. Here

02. Cakes(Album Version)

03. Pedal

04. Good Word For The Weekend

05. Moving Day Pt. 2

06. Continue

07. Summer Reading

08. Tiny Kitchen

09. Pet Milk

10. Blanket Town Blues

11. Herge

―Guitarists―

福富優樹、畳野彩加